コラム

コラムをカテゴリー別にご覧になる際は、下記のご覧になりたいカテゴリー名をクリックされてください。

投稿日:2015年11月26日

無線LAN(Wi-Fi)による健康被害はあるのか?

電磁波は現代ならではの病の原因となりえる一つの要因に思えます。電磁波を発する機器は無数にありますが、今回は無線LANについて考えてみたいと思います。

無線LANは1997年頃から普及し始めたとされ、パソコンやスマホ、タブレット端末などの機器を無線でインターネットにつなぐものです。インターネットに接続する際にコードでつなぐ必要がなく、簡単にインターネットに接続できます。その反面、電波が部屋中を飛び交うわけですから、その電波が人体に影響あるのではないか、といったことが言われ続けています。

また、2015年の調査では、無線LANを利用している割合は54.3%といわれ、国民の約半数が無線LANを使用しているほど普及されていることからも、軽視できる問題ではないと思えます。

新発見。BLOG

無線LAN(Wi-Fi)による人体の影響で変化する現代人たち

http://shinhakken-blog.seesaa.net/article/427538549.html

上記のサイトでは、無線LANの危険性についてや無線LANとどう付き合えば良いのかといったが書かれています。

サイトでは、健康被害として、次の5つを挙げています。

①不眠症を引き起こす

米国の研究結果では、無線LANのシグナルによる脳はへの影響が確認されており、睡眠障害を引き起こすとされる。

②子供の発達障害

オーストリアの研究によると、無線LANなどから発せられる電波は細胞発達の障害を起こし、特に胎児への影響が懸念される。特に腎臓機能の発達の遅れが指摘される。

③生命維持細胞に悪影響がみられる

無線LAN機器を置いた部屋と置かない部屋で、同じ植物の発芽成長を比べたところ、無線LAN機器の近くの植物はほとんど育たず枯れてしまった、という実験結果がある。

④脳へのダメージ

MRIを使った研究で、電磁波が脳の活動を減退させることがわかっている。

⑤生殖機能への影響

男性は電磁波の影響で、精子の減退が起こる。女性は卵巣への影響が指摘される。スウェーデンの研究所は、妊娠中の女性は無線LANの使用を控え、近づかないことなどを警告している。

上記の5つだけでも、かなりの悪影響があるのではないでしょうか。睡眠や成長といったことに大きく影響がありそうなことから、特に子供や妊娠中の胎児に対しての影響は深刻なものであると感じます。

それと、私が普段、気になったのは、パソコンでもスマホでも無線LANを設定しようとする時に、パソコンやスマホが感知している無線LANの一覧を表示するのですが、その時、10以上の無線LANネットワークが表示されることがあることです。これは、近所で無線LANをされている方の電波をひろっていることであり、つまり近所の無線LANの電波が自分の部屋にも漂っているということです。無数の無線LANの電波が飛び交う空間で、なんらかの人体に対する影響があっても不思議ではありません。

実際に、私自身に明らかな無線LANによる健康被害があり、何か症状があるのか、といわれれば、それは今のところありませんが、無線LANの普及は今から20年前ぐらいのことですので、長期間に渡って使用した場合の人体の影響というものはデータとして不十分といえそうです。

また、実際には、何か症状があったとしても、それが無線LANの影響であると因果関係をはっきりさせることも困難に思えます。それでも、無線LANをはじめとする電磁波を発する機器は、様々な人体に対する影響があることを認識した上で、対策をとるべきだと思います。

当院のネット接続は無線LANは使用せず、有線で接続しています。

無線LANをどうしても使わなければならない場合は、ネットに接続しない時は、無線LAN機器の電源をオフにしたりと工夫が必要かと思います。

カナダでの試み

Wi Fi、無線LAN副作用の危険性

電磁波は無線LAN機器からのみ発せられるものではありませんし、自分がどんなに気をつけていても周りから影響を受けることは現代人にとっては、日常的なことといえます。

では、電磁波の影響を受けたとしても対策はなにかないものかということを含めて、次回のコラムでは、人体に帯電している電気を解消する方法でもあるアーシングについて考えてみたいと思います。

→ アーシング(Eathing)のご紹介

≪ この記事を閉じる

また、2015年の調査では、無線LANを利用している割合は54.3%といわれ、国民の約半数が無線LANを使用しているほど普及されていることからも、軽視できる問題ではないと思えます。

新発見。BLOG

無線LAN(Wi-Fi)による人体の影響で変化する現代人たち

http://shinhakken-blog.seesaa.net/article/427538549.html

上記のサイトでは、無線LANの危険性についてや無線LANとどう付き合えば良いのかといったが書かれています。

サイトでは、健康被害として、次の5つを挙げています。

①不眠症を引き起こす

米国の研究結果では、無線LANのシグナルによる脳はへの影響が確認されており、睡眠障害を引き起こすとされる。

②子供の発達障害

オーストリアの研究によると、無線LANなどから発せられる電波は細胞発達の障害を起こし、特に胎児への影響が懸念される。特に腎臓機能の発達の遅れが指摘される。

③生命維持細胞に悪影響がみられる

無線LAN機器を置いた部屋と置かない部屋で、同じ植物の発芽成長を比べたところ、無線LAN機器の近くの植物はほとんど育たず枯れてしまった、という実験結果がある。

④脳へのダメージ

MRIを使った研究で、電磁波が脳の活動を減退させることがわかっている。

⑤生殖機能への影響

男性は電磁波の影響で、精子の減退が起こる。女性は卵巣への影響が指摘される。スウェーデンの研究所は、妊娠中の女性は無線LANの使用を控え、近づかないことなどを警告している。

上記の5つだけでも、かなりの悪影響があるのではないでしょうか。睡眠や成長といったことに大きく影響がありそうなことから、特に子供や妊娠中の胎児に対しての影響は深刻なものであると感じます。

それと、私が普段、気になったのは、パソコンでもスマホでも無線LANを設定しようとする時に、パソコンやスマホが感知している無線LANの一覧を表示するのですが、その時、10以上の無線LANネットワークが表示されることがあることです。これは、近所で無線LANをされている方の電波をひろっていることであり、つまり近所の無線LANの電波が自分の部屋にも漂っているということです。無数の無線LANの電波が飛び交う空間で、なんらかの人体に対する影響があっても不思議ではありません。

実際に、私自身に明らかな無線LANによる健康被害があり、何か症状があるのか、といわれれば、それは今のところありませんが、無線LANの普及は今から20年前ぐらいのことですので、長期間に渡って使用した場合の人体の影響というものはデータとして不十分といえそうです。

また、実際には、何か症状があったとしても、それが無線LANの影響であると因果関係をはっきりさせることも困難に思えます。それでも、無線LANをはじめとする電磁波を発する機器は、様々な人体に対する影響があることを認識した上で、対策をとるべきだと思います。

当院のネット接続は無線LANは使用せず、有線で接続しています。

無線LANをどうしても使わなければならない場合は、ネットに接続しない時は、無線LAN機器の電源をオフにしたりと工夫が必要かと思います。

カナダでの試み

Wi Fi、無線LAN副作用の危険性

電磁波は無線LAN機器からのみ発せられるものではありませんし、自分がどんなに気をつけていても周りから影響を受けることは現代人にとっては、日常的なことといえます。

では、電磁波の影響を受けたとしても対策はなにかないものかということを含めて、次回のコラムでは、人体に帯電している電気を解消する方法でもあるアーシングについて考えてみたいと思います。

→ アーシング(Eathing)のご紹介

≪ この記事を閉じる

カテゴリー: 電磁波

投稿日:2015年11月11日

ここちよい針のシゲキ

先日、私と同世代の患者さんがこう仰っていました。

「鍼治療に行く日が早く来ないか待ち遠しくて、PUFFYの愛のしるしを歌っちゃいましたよ~」

「でも、あれは鍼じゃなくて針ですけどね~」

最初、何を言われているのかわからなかったのですが、「愛のしるし」という曲の歌詞の出だしに次のフレーズがあるようです。

「ヤワなハートがしびれる ここちよい針のシゲキ」

PUFFYの曲の歌詞はおもしろいものが多いですが、これには、意味があるのかないのか、どうなんでしょう…

しばらく私のテーマ曲にしてみようかと思います。

≪ この記事を閉じる

「でも、あれは鍼じゃなくて針ですけどね~」

最初、何を言われているのかわからなかったのですが、「愛のしるし」という曲の歌詞の出だしに次のフレーズがあるようです。

「ヤワなハートがしびれる ここちよい針のシゲキ」

PUFFYの曲の歌詞はおもしろいものが多いですが、これには、意味があるのかないのか、どうなんでしょう…

しばらく私のテーマ曲にしてみようかと思います。

≪ この記事を閉じる

カテゴリー: 鍼治療について

投稿日:2015年11月04日

鍼灸の鍼と注射針の違い

「はり」と聞くと、病院での採血の時の注射針や歯科医院での麻酔の注射針をイメージされる方が多いかと思います。もちろん、私も経験がありますが、とにかく痛いですね。

まず、漢字としては、鍼灸は「鍼」を使い、注射針は「針」を使います。裁縫の場合も「針」ですね。語源には諸説あるようで、はっきりしたことはわかりません。漢字の「鍼」に関しては、過去のコラムに書かせていただきました。

はりは、金と咸

https://harikanwo.com/column/index.php?e=7

今回は、鍼灸の「鍼」と注射針の「針」は何が違うのか、についてです。

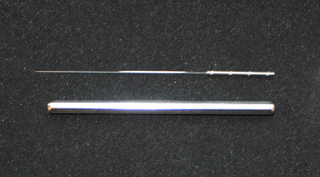

注射針は薬剤、つまり液体を静脈に入れるのが目的ですので、中が管状になっていることから、それなりの太さになってしまう、ということです。

注射針の太さは、直径0.4~1.2mmとあるようです。

テルモ注射針

https://www.terumo.co.jp/medical/equipment/me11.html

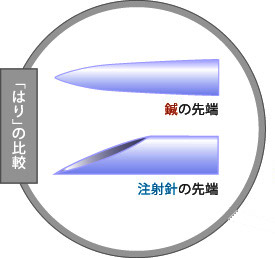

それに対して、私が使用する鍼の太さは、直径0.16~0.34mmです。私が使用する最も太い鍼よりも注射針の最も細い針のほうが太いとなりますね。

ちなみに一般的に髪の毛の太さは、直径0.05~0.15mmといわれています。

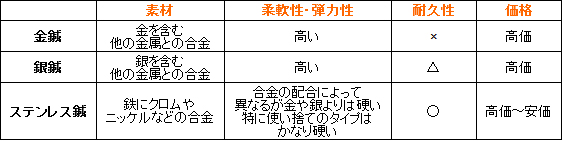

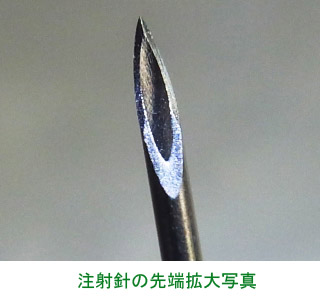

注射針は皮膚に刺してから静脈の中に入り、薬剤を静脈内に流し入れるということになりますので、注射針が静脈を破るために、先端が鋭利に尖っています。静脈を破るため、注射針を抜くと出血します。

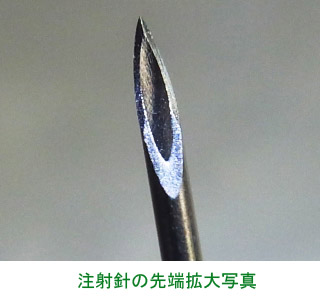

上のイラストのように、鍼灸の鍼は先端が丸まっています。私が使用する鍼は一般の鍼よりもさらに先端を丸めています。そのため、血管や神経は鍼を避けてくれるとされますので、血管を破って出血するようなことはまずありません。

ただし、瘀血(おけつ)と呼ばれる、毛細血管と毛細血管との間で、静脈に入らずに回収されずに漂っている血液が鍼を抜いたタイミングで一緒に出てくることがあります。この瘀血は冷えや痛みの原因ともされ、瘀血を体外に出すことも鍼の効果であるといえます。瘀血がしっかりと体外に出たほうが患者さんはスッキリされ、痛みなどから解放されることが多くあります。瘀血の量は、ごく少量で、直径1~2ミリ程度にジワっと出て、それで終わりです。包丁で指を切った時のように、垂れるほどだったり、しばらく止まらない、といったようなものではありません。

上記のように、まず太さがかなり違うということと、先端の構造が違う、ということがいえます。注射針の先端の写真を見ると鍼灸の鍼とは全く別物に思えます。

また、鍼灸の鍼は注射針に比べ細いこと、それに加え、血管を傷つけにくい丸まった構造であることは、人体に刺さった時に、ほとんど痛みがない、といえます。では、鍼治療において、鍼が刺さった時に、痛みは全くないのか、といえば、それは患者さんの感受性によって、痛く感じやすい方もいれば、全く痛みは感じたことがない、という患者さんまで様々です。

痛みがでるとすれば、毛穴に鍼が入ったときに痛むという説もあります。他には、鍼灸師の技術としては、「切皮(せっぴ)」と呼ばれる鍼が皮膚を通過する動作がありますが、その時に特に、左手(右利きの場合)が甘いと切皮の時に痛みが出る場合があり、これを「切皮痛」と呼んだりします。この「切皮痛」がない鍼は心地良い鍼の条件の一つといえます。もちろん、この「切皮痛」がある時は、速やかに鍼を抜いて、打ち直します。

鍼治療には、「鍼の響き」と呼ばれる鍼治療独特な感覚があります。鍼の響きについては、こちらのコラムをご覧下さい。

鍼の響き

https://harikanwo.com/column/index.php?e=2

このような鍼の響きを実際に患者さんに表現していただくと、「痛気持ち良い」「効いている感じ」「じんわりしている」「ビビビと走る」など様々です。感覚としては、「痛い」と「気持ち良い」の間のどこかの感覚といえるかもしれません。また、お体の状態が悪い方ほど「痛い」に近く、治療が進み、お体の状態が良くなるにつれて「気持ち良い」よりに近づいていく、といった傾向があります。

この鍼の響きは、注射針の痛みとは全く質が異なる別物の感覚である、ということは言わせていただきたいです。

≪ この記事を閉じる

はりは、金と咸

https://harikanwo.com/column/index.php?e=7

今回は、鍼灸の「鍼」と注射針の「針」は何が違うのか、についてです。

太さがどのぐらい違うのか

注射針は薬剤、つまり液体を静脈に入れるのが目的ですので、中が管状になっていることから、それなりの太さになってしまう、ということです。

注射針の太さは、直径0.4~1.2mmとあるようです。

テルモ注射針

https://www.terumo.co.jp/medical/equipment/me11.html

それに対して、私が使用する鍼の太さは、直径0.16~0.34mmです。私が使用する最も太い鍼よりも注射針の最も細い針のほうが太いとなりますね。

ちなみに一般的に髪の毛の太さは、直径0.05~0.15mmといわれています。

先端について

注射針は皮膚に刺してから静脈の中に入り、薬剤を静脈内に流し入れるということになりますので、注射針が静脈を破るために、先端が鋭利に尖っています。静脈を破るため、注射針を抜くと出血します。

上のイラストのように、鍼灸の鍼は先端が丸まっています。私が使用する鍼は一般の鍼よりもさらに先端を丸めています。そのため、血管や神経は鍼を避けてくれるとされますので、血管を破って出血するようなことはまずありません。

ただし、瘀血(おけつ)と呼ばれる、毛細血管と毛細血管との間で、静脈に入らずに回収されずに漂っている血液が鍼を抜いたタイミングで一緒に出てくることがあります。この瘀血は冷えや痛みの原因ともされ、瘀血を体外に出すことも鍼の効果であるといえます。瘀血がしっかりと体外に出たほうが患者さんはスッキリされ、痛みなどから解放されることが多くあります。瘀血の量は、ごく少量で、直径1~2ミリ程度にジワっと出て、それで終わりです。包丁で指を切った時のように、垂れるほどだったり、しばらく止まらない、といったようなものではありません。

鍼と針は別物

上記のように、まず太さがかなり違うということと、先端の構造が違う、ということがいえます。注射針の先端の写真を見ると鍼灸の鍼とは全く別物に思えます。

また、鍼灸の鍼は注射針に比べ細いこと、それに加え、血管を傷つけにくい丸まった構造であることは、人体に刺さった時に、ほとんど痛みがない、といえます。では、鍼治療において、鍼が刺さった時に、痛みは全くないのか、といえば、それは患者さんの感受性によって、痛く感じやすい方もいれば、全く痛みは感じたことがない、という患者さんまで様々です。

痛みがでるとすれば、毛穴に鍼が入ったときに痛むという説もあります。他には、鍼灸師の技術としては、「切皮(せっぴ)」と呼ばれる鍼が皮膚を通過する動作がありますが、その時に特に、左手(右利きの場合)が甘いと切皮の時に痛みが出る場合があり、これを「切皮痛」と呼んだりします。この「切皮痛」がない鍼は心地良い鍼の条件の一つといえます。もちろん、この「切皮痛」がある時は、速やかに鍼を抜いて、打ち直します。

最後に鍼治療における「鍼の響き」について

鍼治療には、「鍼の響き」と呼ばれる鍼治療独特な感覚があります。鍼の響きについては、こちらのコラムをご覧下さい。

鍼の響き

https://harikanwo.com/column/index.php?e=2

このような鍼の響きを実際に患者さんに表現していただくと、「痛気持ち良い」「効いている感じ」「じんわりしている」「ビビビと走る」など様々です。感覚としては、「痛い」と「気持ち良い」の間のどこかの感覚といえるかもしれません。また、お体の状態が悪い方ほど「痛い」に近く、治療が進み、お体の状態が良くなるにつれて「気持ち良い」よりに近づいていく、といった傾向があります。

この鍼の響きは、注射針の痛みとは全く質が異なる別物の感覚である、ということは言わせていただきたいです。

≪ この記事を閉じる

カテゴリー: 鍼治療について

投稿日:2015年10月27日

どんな鍼を使うのですか? ~鍼の種類~

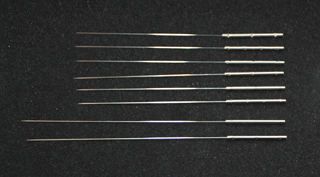

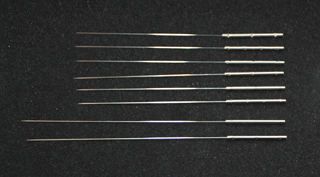

鍼には様々な種類があり、代表的なものをご紹介させていただきます。

毫鍼に関しては、私の流派のやり方を説明させていただきます。

一般的にも鍼といえば、このタイプを思い浮かべられるのではないでしょうか。私はこの毫鍼のみを使用します。

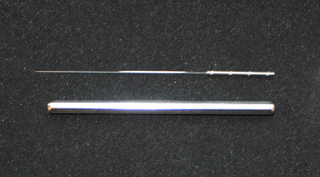

毫鍼は鍼体(しんたい)と呼ばれる実際に刺さる部分と鍼柄(しんぺい)と呼ばれるグリップというか持つ所から成ります。

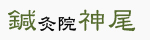

毫鍼の素材の種類と特徴は、以下のようになります。

私の使用する鍼は、職人さんの手作りの鍼で、ステンレスの合金ですが、柔軟性は銀鍼に近く、一般的なステンレス鍼のような硬さではありません。柔らかい鍼は、患者さんにとっても痛く感じずらく、体に馴染みやすい鍼といえます。

価格は一般的な使い捨てのステンレス鍼の10倍ぐらいします。

私の使用する鍼の長さは、1寸5分(4.5cm)と2寸(6cm)の2種類を鍼をする場所によって使い分けます。また、鍼の太さは、以下のようになります。

1番鍼…直径0.16mm

2番鍼…直径0.18mm

3番鍼…直径0.20mm

5番鍼…直径0.24mm

7番鍼…直径0.28mm

10番鍼…直径0.34mm

ちなみに一般的に髪の毛の太さは、直径0.05~0.15mmといわれています。

鍼の太さは、それぞれの患者さんの体質や鍼への感受性、硬結(治療の対象物)の硬さ、などによって使い分けられます。

私の鍼の打ち方では、この毫鍼は、鍼管(しんかん)と呼ばれる管とセットで使い、鍼管は毫鍼より5mm短く、直径2mmの管状のものです。この鍼管は、鍼を打つ時に、患者さんが痛みを感じにくくするために使用されます。この鍼管は日本の鍼の特徴であり、中国の鍼には一般的には存在しません。

棒状のもので、皮膚には刺さりません。皮膚面を擦したり、押圧したりします。気の流れは体表にあり、それを調節する、という考えのもとに使われます。

昔は腫れ物の切開に用いたり、現在では溜まった血液を体外に出す目的で使用します。

≪ この記事を閉じる

毫鍼(ごうしん)

一般的にも鍼といえば、このタイプを思い浮かべられるのではないでしょうか。私はこの毫鍼のみを使用します。

毫鍼は鍼体(しんたい)と呼ばれる実際に刺さる部分と鍼柄(しんぺい)と呼ばれるグリップというか持つ所から成ります。

毫鍼の素材の種類と特徴は、以下のようになります。

私の使用する鍼は、職人さんの手作りの鍼で、ステンレスの合金ですが、柔軟性は銀鍼に近く、一般的なステンレス鍼のような硬さではありません。柔らかい鍼は、患者さんにとっても痛く感じずらく、体に馴染みやすい鍼といえます。

価格は一般的な使い捨てのステンレス鍼の10倍ぐらいします。

私の使用する鍼の長さは、1寸5分(4.5cm)と2寸(6cm)の2種類を鍼をする場所によって使い分けます。また、鍼の太さは、以下のようになります。

1番鍼…直径0.16mm

2番鍼…直径0.18mm

3番鍼…直径0.20mm

5番鍼…直径0.24mm

7番鍼…直径0.28mm

10番鍼…直径0.34mm

ちなみに一般的に髪の毛の太さは、直径0.05~0.15mmといわれています。

鍼の太さは、それぞれの患者さんの体質や鍼への感受性、硬結(治療の対象物)の硬さ、などによって使い分けられます。

私の鍼の打ち方では、この毫鍼は、鍼管(しんかん)と呼ばれる管とセットで使い、鍼管は毫鍼より5mm短く、直径2mmの管状のものです。この鍼管は、鍼を打つ時に、患者さんが痛みを感じにくくするために使用されます。この鍼管は日本の鍼の特徴であり、中国の鍼には一般的には存在しません。

鍉鍼(ていしん)

棒状のもので、皮膚には刺さりません。皮膚面を擦したり、押圧したりします。気の流れは体表にあり、それを調節する、という考えのもとに使われます。

三稜鍼(さんりょうしん)

昔は腫れ物の切開に用いたり、現在では溜まった血液を体外に出す目的で使用します。

≪ この記事を閉じる

カテゴリー: 鍼治療について

投稿日:2015年10月14日

食用油を考えてみました② ~食用油は何にすればよいのか?~

前回のコラムでは、サラダ油の危険性が認識できました。

今回は、それでは、どのような食用油の摂取が理想的で、どのように摂取したらよいのかを考えてみたいと思います。

ビッグスマイルウェブ

理想的な油(脂質)の摂り方~オメガ3とオメガ6~

http://aqua-japan.net/bigsmile/?p=152

--(以下転載)---------------

脂質は人間にとって、以下の2つの役割があります。

①細胞膜(生体膜)の形成

②エネルギー源として働く

脂質には以下の2種類があります。

・飽和脂肪酸・・・肉や乳製品などの動物性の脂肪

・不飽和脂肪酸・・・ベニバナやコーン、オリーブ、亜麻仁など植物性の脂肪。不飽和脂肪酸は化学構造の違いから、「オメガ3」「オメガ6」「オメガ9」とさらに細かく分類されます。

飽和脂肪酸は体内で合成できるため、必ずしも食事からとる必要はありません。むしろ動物性の脂肪のとりすぎによる弊害のほうが指摘されるくらいです。

一方、オメガ3とオメガ6はどちらも私達の体内では作り出せないことから、食事などを通して外から補わなければならない「必須脂肪酸」と呼ばれています。

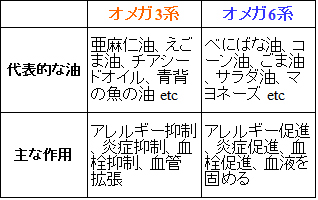

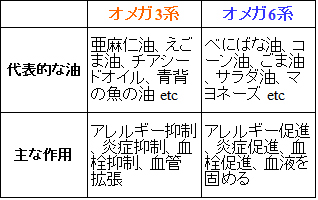

オメガ3とオメガ6は、体の中で正反対の働きをします。

オメガ3とオメガ6の摂取は、その割合が重要とされ、「1:4」が良いといわれています。

現代人の食生活が欧米化したことから、オメガ6の摂取が圧倒的に増え、オメガ3とオメガ6の摂取率が「1:10~40」に及ぶ場合もあります。

オメガ6過多の食生活…アトピーや花粉症などのアレルギー症状の悪化や不調の原因のひとつになっている。

オメガ3に期待できる働き

・脳の健康維持(うつ、認知症予防)

・悪玉コレステロール低下

・神経疾患の予防

・骨の健康維持

・炎症を抑える

・がん予防

・抗メタボ などなど

オメガ6ばかりが悪いように見えますが、大切なのはその摂取バランスとなります。

--(転載ここまで)---------------

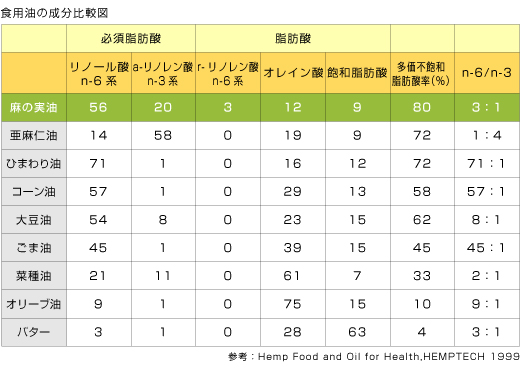

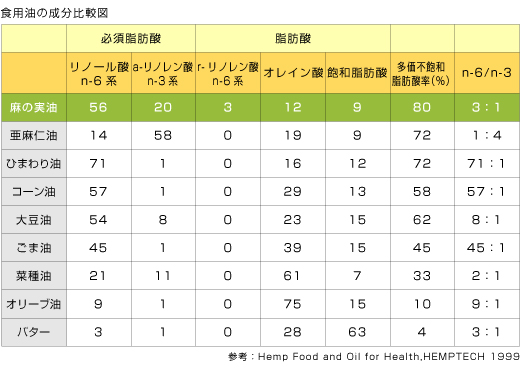

不飽和脂肪酸のオメガ3とオメガ6の摂取率が「1:4」であることが理想のようです。

この理想の摂取率について、この記事に書かれています。

コアな健康日誌

「麻の実油」と「亜麻仁油」の違い

http://coregallery.jugem.jp/?eid=627

--(以下転載)---------------

麻の実油(ヘンプシードオイル)

原料は麻(アサ)=大麻(タイマ)

英語名:Hemp(ヘンプ)→アサ科

オメガ3系とオメガ6系の割合が「1:3」。

成分の80%が必須脂肪酸で、すべての植物油の中でもっとも多く含んでいます。

麻の実油はガンマ・リノレン酸(オメガ6系)を2~4%も含んでいます。 この脂肪酸を含む天然の食用油は麻の実油のみと言われています。

亜麻仁油(フラックスシードオイル)

原料は亜麻(アマ)

英語名:Flax(フラックス)

別名:リネン→アマ科

オメガ3系の含有量が植物油の中で突出しています。

オメガ3系とオメガ6系の割合が「4:1」。

※n-6…オメガ6系、n-3…オメガ3系

--(転載ここまで)---------------

上記のように、麻の実油というのは、オメガ3系とオメガ6系の割合が「1:3」ということで、前回のコラムの理想的な割合である「1:4」に近い成分であるといえます。

また、オメガ6はその他の食用油に大量に含まれていますので、問題はオメガ3を摂取できるかということになり、その点、亜麻仁油はオメガ3の含有量が他の油の中でも突出していますので、その他の食用油を摂っている場合は、亜麻仁油でオメガ3を摂取してバランスを取るという方法があるかと思います。

それと、オメガ6系は、高温加熱処理されたサラダ油ではなく、低温圧搾(コールドプレス)製法の食用油であれば有害物質が発生されにくいようです。

私自身は、普段は炒めものにはオリーブオイルを使い、サラダなどにかけて生で摂取する時は亜麻仁油を使っています。私が購入した亜麻仁油は、色はほぼ透明で、ベトつきがなく、味もすっきりしていて、もたれるようなことがありません。麻の実油というのは試したことがないので、興味深いです。

理想としては、1種類であらゆる料理に使うなら麻の実油、2種類で使い分けるなら低温圧搾(コールドプレス)製法のオリーブ油またはグレープシードオイルと亜麻仁油といったところでしょうか。

また、外食で使われている食用油はオメガ6がほとんどだと思いますので、自宅ではオメガ3を多く含む亜麻仁油のみを使うのも一つかと思います。みなさんも研究されてみてくださいね。

≪ この記事を閉じる

ビッグスマイルウェブ

理想的な油(脂質)の摂り方~オメガ3とオメガ6~

http://aqua-japan.net/bigsmile/?p=152

--(以下転載)---------------

脂質は人間にとって、以下の2つの役割があります。

①細胞膜(生体膜)の形成

②エネルギー源として働く

脂質には以下の2種類があります。

・飽和脂肪酸・・・肉や乳製品などの動物性の脂肪

・不飽和脂肪酸・・・ベニバナやコーン、オリーブ、亜麻仁など植物性の脂肪。不飽和脂肪酸は化学構造の違いから、「オメガ3」「オメガ6」「オメガ9」とさらに細かく分類されます。

飽和脂肪酸は体内で合成できるため、必ずしも食事からとる必要はありません。むしろ動物性の脂肪のとりすぎによる弊害のほうが指摘されるくらいです。

一方、オメガ3とオメガ6はどちらも私達の体内では作り出せないことから、食事などを通して外から補わなければならない「必須脂肪酸」と呼ばれています。

オメガ3とオメガ6は、体の中で正反対の働きをします。

オメガ3とオメガ6の摂取は、その割合が重要とされ、「1:4」が良いといわれています。

現代人の食生活が欧米化したことから、オメガ6の摂取が圧倒的に増え、オメガ3とオメガ6の摂取率が「1:10~40」に及ぶ場合もあります。

オメガ6過多の食生活…アトピーや花粉症などのアレルギー症状の悪化や不調の原因のひとつになっている。

オメガ3に期待できる働き

・脳の健康維持(うつ、認知症予防)

・悪玉コレステロール低下

・神経疾患の予防

・骨の健康維持

・炎症を抑える

・がん予防

・抗メタボ などなど

オメガ6ばかりが悪いように見えますが、大切なのはその摂取バランスとなります。

--(転載ここまで)---------------

不飽和脂肪酸のオメガ3とオメガ6の摂取率が「1:4」であることが理想のようです。

この理想の摂取率について、この記事に書かれています。

コアな健康日誌

「麻の実油」と「亜麻仁油」の違い

http://coregallery.jugem.jp/?eid=627

--(以下転載)---------------

麻の実油(ヘンプシードオイル)

原料は麻(アサ)=大麻(タイマ)

英語名:Hemp(ヘンプ)→アサ科

オメガ3系とオメガ6系の割合が「1:3」。

成分の80%が必須脂肪酸で、すべての植物油の中でもっとも多く含んでいます。

麻の実油はガンマ・リノレン酸(オメガ6系)を2~4%も含んでいます。 この脂肪酸を含む天然の食用油は麻の実油のみと言われています。

亜麻仁油(フラックスシードオイル)

原料は亜麻(アマ)

英語名:Flax(フラックス)

別名:リネン→アマ科

オメガ3系の含有量が植物油の中で突出しています。

オメガ3系とオメガ6系の割合が「4:1」。

※n-6…オメガ6系、n-3…オメガ3系

--(転載ここまで)---------------

上記のように、麻の実油というのは、オメガ3系とオメガ6系の割合が「1:3」ということで、前回のコラムの理想的な割合である「1:4」に近い成分であるといえます。

また、オメガ6はその他の食用油に大量に含まれていますので、問題はオメガ3を摂取できるかということになり、その点、亜麻仁油はオメガ3の含有量が他の油の中でも突出していますので、その他の食用油を摂っている場合は、亜麻仁油でオメガ3を摂取してバランスを取るという方法があるかと思います。

それと、オメガ6系は、高温加熱処理されたサラダ油ではなく、低温圧搾(コールドプレス)製法の食用油であれば有害物質が発生されにくいようです。

私自身は、普段は炒めものにはオリーブオイルを使い、サラダなどにかけて生で摂取する時は亜麻仁油を使っています。私が購入した亜麻仁油は、色はほぼ透明で、ベトつきがなく、味もすっきりしていて、もたれるようなことがありません。麻の実油というのは試したことがないので、興味深いです。

理想としては、1種類であらゆる料理に使うなら麻の実油、2種類で使い分けるなら低温圧搾(コールドプレス)製法のオリーブ油またはグレープシードオイルと亜麻仁油といったところでしょうか。

また、外食で使われている食用油はオメガ6がほとんどだと思いますので、自宅ではオメガ3を多く含む亜麻仁油のみを使うのも一つかと思います。みなさんも研究されてみてくださいね。

≪ この記事を閉じる

カテゴリー: 食養

投稿日:2015年10月14日

食用油を考えてみました① ~サラダ油の危険性~

食用油については、種類がたくさんある中、成分の違いや油は酸化してしまう問題などあり、どんな食用油が体にとって良いものなのか、私自身はっきりとした考えに至りませんでした。

どのような食用油は危険で、理想的な食用油はどのようなものか考えてみたいのですが、食事に関しては、楽しく摂っていただくのが前提ですので、このようなことも意識しつつ、こだわり過ぎず、参考にしていただけたらと思います。

ネットで、下記の2つの記事を見つけました。

るいネット サラダ油が脳を殺す

http://www.rui.jp/ruinet.html?i=200&c=600&t=6&k=0&m=308248

--(以下転載)---------------

サラダ油は、リノール酸とトランス脂肪酸を含みます。

リノール酸…全身の細胞を炎症系に変える。

トランス脂肪酸…心血管疾患のリスクを高める。日本以外では使用に規制がかかっている。

サラダ油の原料は大豆と菜種(キャノーラ)。

「サラダ油が脳を殺す」山嶋哲盛/河出書房新社では、「サラダ油に含まれるリノール酸を加熱すると、ヒドロキシノネナールという神経毒を発生させ、それが蓄積し細胞膜を連鎖的に錆びさせ脳細胞を死に至らしめ、やがて認知症を発症し、ついには脳を殺す」とされ、「直ちにサラダ油はやめなさい」と記述されています。

「脳を殺す」というのは、疾患としては認知症といったことになるかと思います。認知症予防として、サラダ油の摂取を止め、安全な食用油に切り替えることが必要とされます。

また、食用油はマヨネーズやドレッシング、スナック菓子などの加工品にも使われていますし、もちろん外食ではどのような油が使われているかはわかりませんので、注意が必要です。

--(転載ここまで)---------------

健美ステーション

食用油の種類とおすすめ、えごま油、ココナッツオイル、オリーブオイルの違いは?

http://kenbi-station.com/274.html

--(以下転載)---------------

サラダ油とは

日本独自の規格の油でリノール酸を含むものが多い菜種(キャノーラ)、紅花(サフラワー)、ヒマワリ、ブドウ、ゴマ、トウモロコシ、米、大豆、綿実の9種類のうち2種類以上の原料を調合させて作り、現在は大豆油とキャノーラ油の混合がサラダ油の主流となっていてJASの規定では0℃の環境で5.5時間放置してもにごらないことが条件となっています。

そしてサラダ油は高温で加熱処理をして作られますが、その際にトランス脂肪酸が発生します。

トランス脂肪酸は有害な物質であらゆる病気の原因となっています。

ざっと挙げるだけでも

ガン、心臓病、高血圧、糖尿病、肥満、

不妊症、子宮内膜症、認知症、うつ病、精神疾患

アレルギー症状、慢性疲、ADD(注意欠陥障害)

ADHD(注意欠陥多動性障害)

などのリスクが報告されています。

サラダ油が体に悪いのはこれだけでなく製造過程で何度も高温加熱処理されるとアルツハイマー病の原因ともいわれている有害物質のヒドロキシノネナールが発生します。

また、もともと原料の植物に含まれている栄養成分が加熱処理によってほとんど失われているのです。

つまりサラダ油を摂ることにより

・トランス脂肪酸の危険性

・有害物質が含まれている危険性

・栄養成分が失われている

という心配があります。

ではサラダ油をやめて他の油にすれば問題は解決すると思うかもしれませんがそうではありません。

現在サラダ油は「食用精製加工油脂」や「食用植物油脂」と名前を変えてありとあらゆる加工品に含まれています。

知らず知らずのうちにサラダ油を摂っているのでトランス脂肪酸も摂取していますし、摂り過ぎは良くないリノール酸も大量に摂取している可能性があるのです。

本来油はとても酸化しやすいので、透明のペットボトルに入っていて、長時間スーパーの棚に置くことなんてできません。本物の油は遮光性のビンなどに入っています。

低温圧搾は大量生産できないので少し値段が高いですが健康や美容の為にはサラダ油ではない、本物の油を使用することをおすすめします。

--(転載ここまで)---------------

上記の2つの記事から、一般的に売られているサラダ油は、特にトランス脂肪酸を含むことから体にとっては有害なものであることがわかります。

上記の2つの記事から、一般的に売られているサラダ油は、特にトランス脂肪酸を含むことから体にとっては有害なものであることがわかります。

また、気をつけなくてはならないのは、サラダ油が加工食品に使われている場合、「食用精製加工油脂」や「食用植物油脂」と表示を変えられているということです。

健康的に食用油を摂取するには、まずは、サラダ油の摂取を止めることが必要なようです。

では、次のコラムでは、どのような食用油が理想的なのかを考えてみたいと思います。

食用油を考えてみました② ~食用油は何にすればよいか?~

≪ この記事を閉じる

サラダ油の危険性

ネットで、下記の2つの記事を見つけました。

るいネット サラダ油が脳を殺す

http://www.rui.jp/ruinet.html?i=200&c=600&t=6&k=0&m=308248

--(以下転載)---------------

サラダ油は、リノール酸とトランス脂肪酸を含みます。

リノール酸…全身の細胞を炎症系に変える。

トランス脂肪酸…心血管疾患のリスクを高める。日本以外では使用に規制がかかっている。

サラダ油の原料は大豆と菜種(キャノーラ)。

「サラダ油が脳を殺す」山嶋哲盛/河出書房新社では、「サラダ油に含まれるリノール酸を加熱すると、ヒドロキシノネナールという神経毒を発生させ、それが蓄積し細胞膜を連鎖的に錆びさせ脳細胞を死に至らしめ、やがて認知症を発症し、ついには脳を殺す」とされ、「直ちにサラダ油はやめなさい」と記述されています。

「脳を殺す」というのは、疾患としては認知症といったことになるかと思います。認知症予防として、サラダ油の摂取を止め、安全な食用油に切り替えることが必要とされます。

また、食用油はマヨネーズやドレッシング、スナック菓子などの加工品にも使われていますし、もちろん外食ではどのような油が使われているかはわかりませんので、注意が必要です。

--(転載ここまで)---------------

健美ステーション

食用油の種類とおすすめ、えごま油、ココナッツオイル、オリーブオイルの違いは?

http://kenbi-station.com/274.html

--(以下転載)---------------

サラダ油とは

日本独自の規格の油でリノール酸を含むものが多い菜種(キャノーラ)、紅花(サフラワー)、ヒマワリ、ブドウ、ゴマ、トウモロコシ、米、大豆、綿実の9種類のうち2種類以上の原料を調合させて作り、現在は大豆油とキャノーラ油の混合がサラダ油の主流となっていてJASの規定では0℃の環境で5.5時間放置してもにごらないことが条件となっています。

そしてサラダ油は高温で加熱処理をして作られますが、その際にトランス脂肪酸が発生します。

トランス脂肪酸は有害な物質であらゆる病気の原因となっています。

ざっと挙げるだけでも

ガン、心臓病、高血圧、糖尿病、肥満、

不妊症、子宮内膜症、認知症、うつ病、精神疾患

アレルギー症状、慢性疲、ADD(注意欠陥障害)

ADHD(注意欠陥多動性障害)

などのリスクが報告されています。

サラダ油が体に悪いのはこれだけでなく製造過程で何度も高温加熱処理されるとアルツハイマー病の原因ともいわれている有害物質のヒドロキシノネナールが発生します。

また、もともと原料の植物に含まれている栄養成分が加熱処理によってほとんど失われているのです。

つまりサラダ油を摂ることにより

・トランス脂肪酸の危険性

・有害物質が含まれている危険性

・栄養成分が失われている

という心配があります。

ではサラダ油をやめて他の油にすれば問題は解決すると思うかもしれませんがそうではありません。

現在サラダ油は「食用精製加工油脂」や「食用植物油脂」と名前を変えてありとあらゆる加工品に含まれています。

知らず知らずのうちにサラダ油を摂っているのでトランス脂肪酸も摂取していますし、摂り過ぎは良くないリノール酸も大量に摂取している可能性があるのです。

本来油はとても酸化しやすいので、透明のペットボトルに入っていて、長時間スーパーの棚に置くことなんてできません。本物の油は遮光性のビンなどに入っています。

低温圧搾は大量生産できないので少し値段が高いですが健康や美容の為にはサラダ油ではない、本物の油を使用することをおすすめします。

--(転載ここまで)---------------

上記の2つの記事から、一般的に売られているサラダ油は、特にトランス脂肪酸を含むことから体にとっては有害なものであることがわかります。

上記の2つの記事から、一般的に売られているサラダ油は、特にトランス脂肪酸を含むことから体にとっては有害なものであることがわかります。また、気をつけなくてはならないのは、サラダ油が加工食品に使われている場合、「食用精製加工油脂」や「食用植物油脂」と表示を変えられているということです。

健康的に食用油を摂取するには、まずは、サラダ油の摂取を止めることが必要なようです。

では、次のコラムでは、どのような食用油が理想的なのかを考えてみたいと思います。

食用油を考えてみました② ~食用油は何にすればよいか?~

≪ この記事を閉じる

カテゴリー: 食養

投稿日:2015年10月09日

野生動物は太らない? ~過食は生活習慣病の原因の一つ~

野生動物の場合、食べ過ぎて、肥満になることはない、といった記事を見つけました。

野生動物はなかなか獲物にありつけず、空腹状態が続くことで、獲物にありつけた時は食べ過ぎてしまいそうですが、空腹感の中、活動することで、食べ過ぎることはないそうです。

野生動物の場合、

空腹を感じる状態は、エネルギー源であるブドウ糖が不足。

↓

狩りをするために、脂肪として蓄えていたものを燃焼させて、エネルギーに変換。

↓

獲物にありつくまでに脂肪が燃焼されることで、血糖値が元のレベルに上がり、強烈な空腹を感じない状態になる。

↓

食べ過ぎない。

となるようです。

人間の場合は、

空腹を感じたら、活動することもなく、直ぐに食べ始める。

↓

脂肪を燃焼させる前に食べ始めるので、血糖値が下がったままで、食べる。

↓

血糖値が元のレベルに上がるまでは、空腹感があり、食欲が続くので、食べ過ぎる。

となるようです。

野生の動物は、空腹→活動・運動→食事、となり、

人間は、空腹→食事、もしくは、空腹でもないけど時間が来た→食事、

となることが食べ過ぎの原因になっているということのようです。

空腹は「食べろの合図」ではなく、「活動をしろという合図」だということのようです。

野生動物が太らず、健康である理由の一つが食べ過ぎないということであり、人間のように空腹を感じたら直ぐに食べる、という生活は、不自然であることということのようです。

なぜ野生の動物が食べ過ぎないのか?そのことからわかる人間が太ってしまう理由

http://lighteater.health358.com/benefits/wild-animal/

私は、この記事を読んで、野生動物が自然に過食しない食べ方をしていることがよく理解できました。それは単に太らない、ということだけでなく、健康を保つ方法にも思えます。

なぜなら、数十年前の大多数の日本人は、小食、粗食であって、この数十年は過食・飽食の時代なのではないかと思え、過食であることが、現代人の生活習慣病の原因の一つに思えるからです。

いつでも手の届くところに食べ物があり、24時間コンビニが開いていて、食欲のまま、食べていれば、過食になるのが当たり前に思えます。

食べ過ぎは、内臓を疲弊させ、血液を汚します。一説では、血液が汚れることで、それを浄化する意味でがん細胞を増やして、がん細胞に血液を通すことで血液を浄化させているという説があります。

食べ過ぎは、内臓を疲弊させ、血液を汚します。一説では、血液が汚れることで、それを浄化する意味でがん細胞を増やして、がん細胞に血液を通すことで血液を浄化させているという説があります。

現代人はいかに食べるかではなく、いかに食べることをコントロールするか、時には食べないという選択も必要かもしれません。

最近、よく耳にするのは、プチ断食といった、短期間食事を絶つものや、1日2食、1日1食といった食事の摂り方があります。

どう食事を摂るか、どれだけ摂るか、いつどのようなタイミングで摂るか、といったことには、個人差がありますので、ご自分でいろいろと試してみて、自分に合った食事の摂り方を研究されるといいのではないでしょうか。それには、食事は必ず1日3食摂らなきゃダメ、といった固定概念を捨る勇気が必要かもしれません。

いずれにせよ、1日3食では、空腹感を感じる時間が短く、活動量、運動量の少ない現代人にとっては、過食になる原因となり、内臓が疲れ、血液を汚すことで、慢性的な生活習慣病に陥る原因となりそうです。

≪ この記事を閉じる

野生動物の場合、

空腹を感じる状態は、エネルギー源であるブドウ糖が不足。

↓

狩りをするために、脂肪として蓄えていたものを燃焼させて、エネルギーに変換。

↓

獲物にありつくまでに脂肪が燃焼されることで、血糖値が元のレベルに上がり、強烈な空腹を感じない状態になる。

↓

食べ過ぎない。

となるようです。

人間の場合は、

空腹を感じたら、活動することもなく、直ぐに食べ始める。

↓

脂肪を燃焼させる前に食べ始めるので、血糖値が下がったままで、食べる。

↓

血糖値が元のレベルに上がるまでは、空腹感があり、食欲が続くので、食べ過ぎる。

となるようです。

野生の動物は、空腹→活動・運動→食事、となり、

人間は、空腹→食事、もしくは、空腹でもないけど時間が来た→食事、

となることが食べ過ぎの原因になっているということのようです。

空腹は「食べろの合図」ではなく、「活動をしろという合図」だということのようです。

野生動物が太らず、健康である理由の一つが食べ過ぎないということであり、人間のように空腹を感じたら直ぐに食べる、という生活は、不自然であることということのようです。

なぜ野生の動物が食べ過ぎないのか?そのことからわかる人間が太ってしまう理由

http://lighteater.health358.com/benefits/wild-animal/

私は、この記事を読んで、野生動物が自然に過食しない食べ方をしていることがよく理解できました。それは単に太らない、ということだけでなく、健康を保つ方法にも思えます。

なぜなら、数十年前の大多数の日本人は、小食、粗食であって、この数十年は過食・飽食の時代なのではないかと思え、過食であることが、現代人の生活習慣病の原因の一つに思えるからです。

いつでも手の届くところに食べ物があり、24時間コンビニが開いていて、食欲のまま、食べていれば、過食になるのが当たり前に思えます。

食べ過ぎは、内臓を疲弊させ、血液を汚します。一説では、血液が汚れることで、それを浄化する意味でがん細胞を増やして、がん細胞に血液を通すことで血液を浄化させているという説があります。

食べ過ぎは、内臓を疲弊させ、血液を汚します。一説では、血液が汚れることで、それを浄化する意味でがん細胞を増やして、がん細胞に血液を通すことで血液を浄化させているという説があります。現代人はいかに食べるかではなく、いかに食べることをコントロールするか、時には食べないという選択も必要かもしれません。

最近、よく耳にするのは、プチ断食といった、短期間食事を絶つものや、1日2食、1日1食といった食事の摂り方があります。

どう食事を摂るか、どれだけ摂るか、いつどのようなタイミングで摂るか、といったことには、個人差がありますので、ご自分でいろいろと試してみて、自分に合った食事の摂り方を研究されるといいのではないでしょうか。それには、食事は必ず1日3食摂らなきゃダメ、といった固定概念を捨る勇気が必要かもしれません。

いずれにせよ、1日3食では、空腹感を感じる時間が短く、活動量、運動量の少ない現代人にとっては、過食になる原因となり、内臓が疲れ、血液を汚すことで、慢性的な生活習慣病に陥る原因となりそうです。

≪ この記事を閉じる

カテゴリー: 食養

投稿日:2015年10月06日

組み体操

今朝のニュース番組で、大阪の中学校の運動会で行われた組み体操で、中学1年男子が骨折した事故について、報道されていました。

今朝のニュース番組で、大阪の中学校の運動会で行われた組み体操で、中学1年男子が骨折した事故について、報道されていました。組み体操で骨折、3年で計7人 大阪・八尾の中学校

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20151006-00000005-asahi-soci

番組では、学校側の安全対策に問題があるのではないか、といったことが論点になっていた印象でしたが、私が思うに、これは10代の若者の体力の低下に問題があると思います。

中高年世代の体力は向上、子供は低下 全国体力調査

http://www.seikatsusyukanbyo.com/calendar/2009/000180.php

子どもの骨折は、40年前の2.5倍!?

https://www.nissay.co.jp/enjoy/keizai/46.html

運動会の組み体操というのは、過去何十年と行われてきていて、過去にも怪我をする生徒もいたとは思いますが、今回のようなニュースになるほどのことになるというのは、組み体操に問題があるというよりも、若者の体力低下に問題があると思えてなりません。

骨折という点においては、骨の主成分はカルシウムとされていますが、カルシウムを摂取すればよいということだけでなく、運動することによって、骨に圧力がかかり、その圧力に応じて骨は自分で自分を強くするといった作用があるようです。

骨を強くする三原則③~骨を圧迫して強くする運動をしよう

http://www.iihone.jp/colum/column20131018/colum_078.html

私が子供の頃は、夜暗くなるまで外で遊んでいて、運動不足になることなんて考えられませんでしたが、体の成長というのは一生の健康に影響するものですので、現代の子供にとって深刻な問題に思えます。

≪ この記事を閉じる

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20151006-00000005-asahi-soci

番組では、学校側の安全対策に問題があるのではないか、といったことが論点になっていた印象でしたが、私が思うに、これは10代の若者の体力の低下に問題があると思います。

中高年世代の体力は向上、子供は低下 全国体力調査

http://www.seikatsusyukanbyo.com/calendar/2009/000180.php

子どもの骨折は、40年前の2.5倍!?

https://www.nissay.co.jp/enjoy/keizai/46.html

運動会の組み体操というのは、過去何十年と行われてきていて、過去にも怪我をする生徒もいたとは思いますが、今回のようなニュースになるほどのことになるというのは、組み体操に問題があるというよりも、若者の体力低下に問題があると思えてなりません。

骨折という点においては、骨の主成分はカルシウムとされていますが、カルシウムを摂取すればよいということだけでなく、運動することによって、骨に圧力がかかり、その圧力に応じて骨は自分で自分を強くするといった作用があるようです。

骨を強くする三原則③~骨を圧迫して強くする運動をしよう

http://www.iihone.jp/colum/column20131018/colum_078.html

私が子供の頃は、夜暗くなるまで外で遊んでいて、運動不足になることなんて考えられませんでしたが、体の成長というのは一生の健康に影響するものですので、現代の子供にとって深刻な問題に思えます。

≪ この記事を閉じる

カテゴリー: 日々雑感

投稿日:2015年10月02日

血液の酸性とアルカリ性 ~体内のペーハーのバランスを保つには~

最近のコラムで、陰陽論という観点から体質のことや食品のことを考えてみました。

食べ物で体質は変わるのか?① ~陰陽論と体質の関係~

食べ物で体質は変わるのか?② ~陰陽論を用いた食品の分類~

食べ物で体質は変わるのか?③ ~分類した陰陽の食品をどう摂取

今回は、血液の酸性とアルカリ性という体内のペーハーのバランスという、陰陽論とは別の観点から、体内のバランスということを考えてみたいと思います。

食べ物で体質は変わるのか?① ~陰陽論と体質の関係~

食べ物で体質は変わるのか?② ~陰陽論を用いた食品の分類~

食べ物で体質は変わるのか?③ ~分類した陰陽の食品をどう摂取

今回は、血液の酸性とアルカリ性という体内のペーハーのバランスという、陰陽論とは別の観点から、体内のバランスということを考えてみたいと思います。

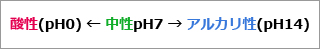

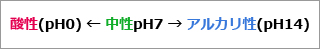

まず、ペーハー(pH)というのは、水素イオン濃度のことで、酸性とアルカリ性を計る指数のことです。この指数は0~14まであり、0が最も酸性であり、14が最もアルカリ性となります。

人間の血液のペーハーは7.4前後が最も適しているとされ、弱アルカリ性となります。

血液のペーハーは状況によって変化しますが、体は本人が意識しなくても自然にこの弱アルカリ性を保とうとする機能が備わっています。

ところが、現代人は、食べ物の嗜好、生活環境の悪化、ストレス過多などが原因で、酸性に傾きやすいとされます。慢性病の原因の一つに酸性の体質が挙げられます。

酸性の血液はいわゆる「ドロドロ血」であり、良いことはありません。アルカリ性の血液は「サラサラ血」というイメージがありますが、アルカリ性が強すぎると血液が薄くなり、貧血や冷え性の原因になるともいわれています。

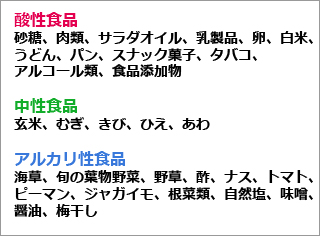

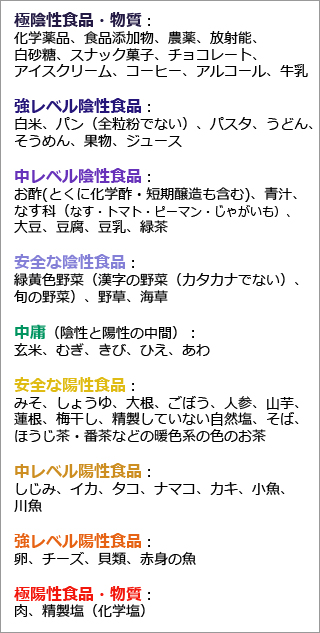

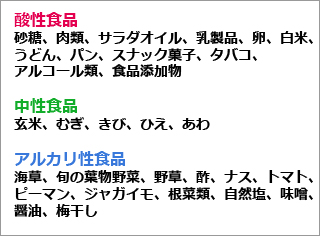

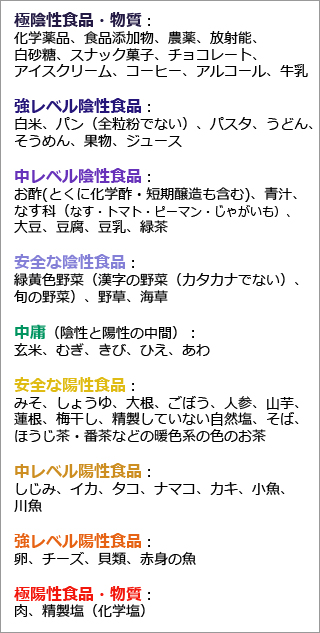

食べたものは、口内で咀嚼され、胃で粥状態になり、小腸で栄養を吸収して、食べたものから体の血液となりますので、食べ物が酸性、もしくはアルカリ性に傾いたものであれば、血液のペーハーにも当然、影響があります。以下は代表的な食品のペーハー別に分類したものです。

興味深いのは、以前のコラム(食べ物で体質は変わるのか?② ~陰陽論を用いた食品の分類~)

で分類した食品の極陰性、強レベル陰性、強レベル陽性、極陽性の食品が酸性食品とされ、アルカリ性食品は陰陽において、比較的中庸に近い食品であることです。

食品に関しての酸性・アルカリ性という観点と陰陽という観点においても、中庸に近い食品を基本とすることが良さそうに思えます。

血液の性状が酸性またはアルカリ性に傾く原因は食べ物だけではありません。食べ物よりもむしろ、こちらのほうが非常に厄介に感じるのですが、それは感情というか、メンタル的な要素が原因になる、ということです。

心配、恐怖、後悔、憂いなど、所謂ネガティブな感情をもつと、血液の性状は酸性へと傾いていってしまうとされています。

誰でもネガティブな感情を抱くことは時としてありますし、そのような感情も人間として必要であるともいえるかもしれません。問題は、その感情を常に抱いていたり、溜め込んでしまうことであると思いますので、何かご自身で考え方を省みてみたり、時としては発散できる何かをできると、慢性的に血液の性状が酸性の状態に留まってしまうことにならずに済むのかもしれません。

心を平和に保つ、ということは、なかなか簡単なことではないのかもしれませんが、血液を弱アルカリ性に保つことにもつながるという点においても、大切なことに感じます。

東洋医学では、心と体は表裏一体、とされ、心の状態は体に表れ、体の状態も心に表れるとされることからも、このような感情と血液の性状との関係にも、私は納得してしまいます。

≪ この記事を閉じる

人間の血液のペーハーは7.4前後が最も適しているとされ、弱アルカリ性となります。

血液のペーハーは状況によって変化しますが、体は本人が意識しなくても自然にこの弱アルカリ性を保とうとする機能が備わっています。

ところが、現代人は、食べ物の嗜好、生活環境の悪化、ストレス過多などが原因で、酸性に傾きやすいとされます。慢性病の原因の一つに酸性の体質が挙げられます。

酸性の血液はいわゆる「ドロドロ血」であり、良いことはありません。アルカリ性の血液は「サラサラ血」というイメージがありますが、アルカリ性が強すぎると血液が薄くなり、貧血や冷え性の原因になるともいわれています。

食べ物の酸性とアルカリ性

食べたものは、口内で咀嚼され、胃で粥状態になり、小腸で栄養を吸収して、食べたものから体の血液となりますので、食べ物が酸性、もしくはアルカリ性に傾いたものであれば、血液のペーハーにも当然、影響があります。以下は代表的な食品のペーハー別に分類したものです。

興味深いのは、以前のコラム(食べ物で体質は変わるのか?② ~陰陽論を用いた食品の分類~)

で分類した食品の極陰性、強レベル陰性、強レベル陽性、極陽性の食品が酸性食品とされ、アルカリ性食品は陰陽において、比較的中庸に近い食品であることです。

食品に関しての酸性・アルカリ性という観点と陰陽という観点においても、中庸に近い食品を基本とすることが良さそうに思えます。

ストレス過多が酸性に傾く原因?

血液の性状が酸性またはアルカリ性に傾く原因は食べ物だけではありません。食べ物よりもむしろ、こちらのほうが非常に厄介に感じるのですが、それは感情というか、メンタル的な要素が原因になる、ということです。

心配、恐怖、後悔、憂いなど、所謂ネガティブな感情をもつと、血液の性状は酸性へと傾いていってしまうとされています。

誰でもネガティブな感情を抱くことは時としてありますし、そのような感情も人間として必要であるともいえるかもしれません。問題は、その感情を常に抱いていたり、溜め込んでしまうことであると思いますので、何かご自身で考え方を省みてみたり、時としては発散できる何かをできると、慢性的に血液の性状が酸性の状態に留まってしまうことにならずに済むのかもしれません。

心を平和に保つ、ということは、なかなか簡単なことではないのかもしれませんが、血液を弱アルカリ性に保つことにもつながるという点においても、大切なことに感じます。

東洋医学では、心と体は表裏一体、とされ、心の状態は体に表れ、体の状態も心に表れるとされることからも、このような感情と血液の性状との関係にも、私は納得してしまいます。

≪ この記事を閉じる

カテゴリー: 血液のペーハー

投稿日:2015年09月30日

どのぐらいのペースで続ければいいですか?~治療間隔について~

治療開始時は週1回以上

治療間隔ということを考えるにあたっては、鍼治療開始時は最低週に1回をおすすめしています。

鍼治療は治療を受けた直後から効果を感じていただけることが多いですが、鍼治療直後から体が変化し、それが治まるのが3日後~1週間とされます。2回目の治療は3日後~1週間後となります。従って、週に1~2回からスタートとなります。基本は週1回からはじめ、週2回の方はご本人が週2回を希望されることが多く、体がそう要求しているようにみえます。

患者さんの様子をみていて言えることは、治療期間がある程度かかったとしても、週1回以上で継続されている患者さんは、体に変化が出てきて、それが積み重なって、患者さんご本人もそれを実感しながら、治療に取り組んでいかれている方が多いということです。

治療スタート時から、隔週に1回、1ヶ月に1回、といった患者さんの場合、治療効果を積み重ねていくことができないため、毎回が初診時とほぼ同じ状態に戻ってしまい、なかなか完治に向う階段を駆け上がっていくことができません。患者さんご本人は、鍼を受けると体が軽くなり、楽になったりとするので、隔週に1回でも月に1回でも鍼治療を希望されるのかもしれませんが、そのペースですと、なかなか結果を出すことは難しいです。

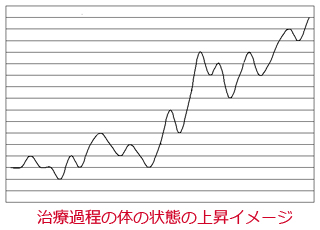

治療を続けていく内に、体調に変化が現れ、症状に改善がみられていきますが、右肩上がりに一直線で完治まで辿りつけることはまずありません。

体の状態には波があり、その波の上下が段々と全体的には上昇していくというのが、体の治り方だと思います。波が下がった時に、患者さんは鍼治療を続けているのに、なぜ体調の波が下がってしまうのだろう、と悩まれる方がいらっしゃいますが、下がることも次に上昇するために必要な過程であるといえます。

ある程度のスパンで、上昇しているかどうかを判断されたほうが良いと思います。

こうして、体の状態の波の上下を繰り返しながら、治療の間隔も様子をみながら調節していきます。

治療開始時の週1回以上の治療から、体の状態が上昇し、訴えていた症状がとれて来たタイミングで、隔週、3週間に1回、月に1回といったように治療間隔を空けていきます。

その過程においても、治療間隔を空けたことで、体調が下がるようでしたら、週1回に戻し、また様子をみるといったことも必要ですので、注意深く治療間隔を調節することも大切です。

最終的には、体のメンテナンスを兼ねて月に1回は鍼を受けておく、といった患者さんが多いように思えます。

≪ この記事を閉じる

患者さんの様子をみていて言えることは、治療期間がある程度かかったとしても、週1回以上で継続されている患者さんは、体に変化が出てきて、それが積み重なって、患者さんご本人もそれを実感しながら、治療に取り組んでいかれている方が多いということです。

治療スタート時から、隔週に1回、1ヶ月に1回、といった患者さんの場合、治療効果を積み重ねていくことができないため、毎回が初診時とほぼ同じ状態に戻ってしまい、なかなか完治に向う階段を駆け上がっていくことができません。患者さんご本人は、鍼を受けると体が軽くなり、楽になったりとするので、隔週に1回でも月に1回でも鍼治療を希望されるのかもしれませんが、そのペースですと、なかなか結果を出すことは難しいです。

体の治り方

治療を続けていく内に、体調に変化が現れ、症状に改善がみられていきますが、右肩上がりに一直線で完治まで辿りつけることはまずありません。

体の状態には波があり、その波の上下が段々と全体的には上昇していくというのが、体の治り方だと思います。波が下がった時に、患者さんは鍼治療を続けているのに、なぜ体調の波が下がってしまうのだろう、と悩まれる方がいらっしゃいますが、下がることも次に上昇するために必要な過程であるといえます。

ある程度のスパンで、上昇しているかどうかを判断されたほうが良いと思います。

治療間隔の空け方

こうして、体の状態の波の上下を繰り返しながら、治療の間隔も様子をみながら調節していきます。

治療開始時の週1回以上の治療から、体の状態が上昇し、訴えていた症状がとれて来たタイミングで、隔週、3週間に1回、月に1回といったように治療間隔を空けていきます。

その過程においても、治療間隔を空けたことで、体調が下がるようでしたら、週1回に戻し、また様子をみるといったことも必要ですので、注意深く治療間隔を調節することも大切です。

最終的には、体のメンテナンスを兼ねて月に1回は鍼を受けておく、といった患者さんが多いように思えます。

≪ この記事を閉じる

カテゴリー: 鍼治療について