コラム

コラムをカテゴリー別にご覧になる際は、下記のご覧になりたいカテゴリー名をクリックされてください。

投稿日:2015年06月08日

がんが発生しにくいといわれている臓器とは?

がんが発生しにくいといわれている臓器は心臓と小腸です。全くないというわけではないようですが、心臓癌や小腸癌というのはあまり耳にしないかと思います。心臓と小腸にどんな特徴があり、なぜがんが発生しにくいかを考えるとがん細胞の性質や弱点などがみえてくるかもしれません。

心臓は筋肉でできた血液を全身に送り出すポンプとしての働きがあります。小腸は胃でどろどろの粥状態にされた食べた物から栄養を吸収します。心臓と小腸はどちらも活発な働きをしています。心臓の温度は40~42度といわれていて、小腸の温度は37度ぐらいといわれています。がん細胞は増殖しやすい温度が35度であり、39度で活動停止、42度で死滅するといわれています。

がん細胞は体温が低いほうを好む性質から、心臓や小腸は居心地が良くないといえます。

また、小腸にはパイエル板というリンパ組織があり、リンパ組織は免疫機能の中心的な存在です。リンパ組織は全身に分布していますが、パイエル板は小腸にしか存在せず、回腸(小腸の下部)に約20~30存在し、腸管免疫の中で最も重要な器官と言われています。

よく腸内の善玉菌と悪玉菌という話がありますが、パイエル板をはじめとする腸管免疫にとって理想的なバランスは、善玉菌9に対して悪玉菌1の9:1と言われています。

以上をまとめますと、心臓の特徴としては温度が高く、血液の流れが強く活動が活発であること。また、小腸も温度が高く、パイエル板を中心とする免疫機能が本来は活発であることがいえます。このような特徴をもつ心臓と小腸にはほとんどがんはできない、といわれていることから、体全体にもいえることは、

体温を上げ、

免疫力を高める、

ということががんを作りにくくするヒントになるのではないかと思います。

体温を上げるには、以下の記事を参考にされるとよいかと思います。

「体温を上げるには? ~半身浴、運動などの薦め~」

免疫力を上げる方法をまとめたものも近日中にコラムにしてみたいと考えています。

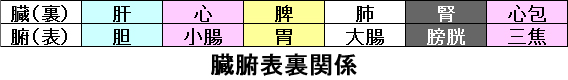

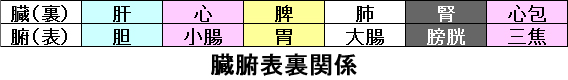

また、東洋医学の考え方の一つに臓腑(ぞうふ)というものがあり、六臓六腑(一般に言われる五臓六腑)という内臓の状態を表すものがあります。臓とは中身の詰まった肝臓、腎臓などの実質臓器、腑とは胃、腸、膀胱などの管状や袋状の中空臓器のことです。この臓と腑は表と裏の関係があり、またそのそれぞれの関係が深いとされています。

上図のように、心と小腸は表裏の関係となっています。心と小腸の関係は、一つには経絡というツボの流れがあり、心のツボの流れと小腸のツボの流れが繋がっていることによるといわれています。もう一つには心と小腸の生理活動や病理にはお互いに関連しあう部分があるといわれていることです。例えば、心に熱があると、その熱は小腸に伝わり、血尿や排尿困難を引き起こし、小腸の熱は胸中の煩悶感など心熱の症状を引き起こすとされます。

東洋医学における心と小腸の関係とがんができにくいといわれている心臓と小腸という関係は研究材料になると思います。

≪ この記事を閉じる

がん細胞は体温が低いほうを好む性質から、心臓や小腸は居心地が良くないといえます。

また、小腸にはパイエル板というリンパ組織があり、リンパ組織は免疫機能の中心的な存在です。リンパ組織は全身に分布していますが、パイエル板は小腸にしか存在せず、回腸(小腸の下部)に約20~30存在し、腸管免疫の中で最も重要な器官と言われています。

よく腸内の善玉菌と悪玉菌という話がありますが、パイエル板をはじめとする腸管免疫にとって理想的なバランスは、善玉菌9に対して悪玉菌1の9:1と言われています。

以上をまとめますと、心臓の特徴としては温度が高く、血液の流れが強く活動が活発であること。また、小腸も温度が高く、パイエル板を中心とする免疫機能が本来は活発であることがいえます。このような特徴をもつ心臓と小腸にはほとんどがんはできない、といわれていることから、体全体にもいえることは、

体温を上げ、

免疫力を高める、

ということががんを作りにくくするヒントになるのではないかと思います。

体温を上げるには、以下の記事を参考にされるとよいかと思います。

「体温を上げるには? ~半身浴、運動などの薦め~」

免疫力を上げる方法をまとめたものも近日中にコラムにしてみたいと考えています。

また、東洋医学の考え方の一つに臓腑(ぞうふ)というものがあり、六臓六腑(一般に言われる五臓六腑)という内臓の状態を表すものがあります。臓とは中身の詰まった肝臓、腎臓などの実質臓器、腑とは胃、腸、膀胱などの管状や袋状の中空臓器のことです。この臓と腑は表と裏の関係があり、またそのそれぞれの関係が深いとされています。

上図のように、心と小腸は表裏の関係となっています。心と小腸の関係は、一つには経絡というツボの流れがあり、心のツボの流れと小腸のツボの流れが繋がっていることによるといわれています。もう一つには心と小腸の生理活動や病理にはお互いに関連しあう部分があるといわれていることです。例えば、心に熱があると、その熱は小腸に伝わり、血尿や排尿困難を引き起こし、小腸の熱は胸中の煩悶感など心熱の症状を引き起こすとされます。

東洋医学における心と小腸の関係とがんができにくいといわれている心臓と小腸という関係は研究材料になると思います。

≪ この記事を閉じる

カテゴリー: がん