コラム

コラムをカテゴリー別にご覧になる際は、下記のご覧になりたいカテゴリー名をクリックされてください。

投稿日:2022年05月24日

土壌改善が必要なようです

本来の自然農法に適した土壌であれば、種を蒔けば、特別なことをせずに、自然界の力に任せれば、種は発芽し、成長していくとされているのですが、私の畑ではそれは難しいようです。

本来の自然農法に適した土壌であれば、種を蒔けば、特別なことをせずに、自然界の力に任せれば、種は発芽し、成長していくとされているのですが、私の畑ではそれは難しいようです。なぜなら、私が畑を借りる前に、そこでどんな農法でどういった作物を栽培されていたのかが不明なのですが、おそらく慣行栽培というか、化学農法というか、一般的な化学肥料、農薬といったものが使われていた可能性は高いかと思うからです。

化学農法が行われたとしたら、農薬や除草剤が使われていた可能性が高く、そのような薬品は、本来の土壌に棲む自然農法には欠かせない微生物を殺してしまうので、自然農法のための固定種という種にとっては、発芽することすら難しくなってしまう傾向があるようです。

この話しをする度に、人間の自然治癒力についても同様なことが言えるのではないかと、いつも頭を過ぎります。

薬剤を投与すればするほど、自然治癒力が働きづらい体内環境になってしまうのではないか、実際、そういったことが起きているのではないかと危惧されます。

話しが逸れましたが、私の畑では、まず最初に気になったことは、土の匂いを嗅いでみると、全く何の匂いもしない、という点です。自然農法に適した土の匂いは、微かに発酵したような匂いということのようですが、そのような匂いではなくとも、何かしら「土の匂い」というものが感じられるはずなのですが、それが私の畑では感じられません。

右の写真のように、4月9日と5月3日の圃場の状態にそれほど変化がありません。畑の土壌の中には、数百種類の草(雑草)の種が含まれているはずなので、4月~5月の1ヵ月近くの期間があれば、なんらかの草が勢いよく生えてきてもよさそうですが、勢いがありません。草も育たたない土壌では野菜も育つとは思えません。

右の写真のように、4月9日と5月3日の圃場の状態にそれほど変化がありません。畑の土壌の中には、数百種類の草(雑草)の種が含まれているはずなので、4月~5月の1ヵ月近くの期間があれば、なんらかの草が勢いよく生えてきてもよさそうですが、勢いがありません。草も育たたない土壌では野菜も育つとは思えません。

そこで、土壌を可能な範囲で、土壌の微生物が戻ってきてくれるような対策を施すことにしました。本来なら、人間都合の余計なことはやりたくなかったのですが、実験的なことも含めて、やってみることにしました。

平たく言えば、肥料を入れるということになってしまうかもしれませんが、化学肥料はもちろんですが、自然由来のものでも必要以上の不自然な肥料は避けたいと思いました。その結果、以下を畑に蒔くことにしました。

EM菌…なんだか薬剤のような名称ですが、天然素材で乳酸菌、酵母、光合成細菌を複合培養したもので、これらの微生物によって、土壌中で連動が起こり、土壌改良するといわれているものです。畑の土壌改善には、100倍に水で薄めて蒔きました。

EM菌…なんだか薬剤のような名称ですが、天然素材で乳酸菌、酵母、光合成細菌を複合培養したもので、これらの微生物によって、土壌中で連動が起こり、土壌改良するといわれているものです。畑の土壌改善には、100倍に水で薄めて蒔きました。

バーク堆肥&腐葉土…落ち葉を発酵させた腐葉土と樹皮を熟成させたバーク堆肥を混ぜたもの。土壌の通気性・保水性を改善し、土壌微生物を活性化させるもの。

籾殻…稲穂の状態は、お米の外側に籾殻(もみがら)という殻があり、脱穀という作業によって、籾殻からお米を分離させる工程があります。その工程で出た籾殻を肥料として使います。

家畜の糞や貝殻から作る肥料などもありますが、そのようなものは動物性の要素が強そうに感じたので、避けました。

3月下旬に上記を畑に蒔いて様子を見ていますが、あまり土の質としては変化はないように思えます。土の中でどういったことが起きているのかは私にはわかりませんが、引き続き様子をみながら、種蒔きのタイミングを図りたいと思います。

≪ この記事を閉じる

この話しをする度に、人間の自然治癒力についても同様なことが言えるのではないかと、いつも頭を過ぎります。

薬剤を投与すればするほど、自然治癒力が働きづらい体内環境になってしまうのではないか、実際、そういったことが起きているのではないかと危惧されます。

話しが逸れましたが、私の畑では、まず最初に気になったことは、土の匂いを嗅いでみると、全く何の匂いもしない、という点です。自然農法に適した土の匂いは、微かに発酵したような匂いということのようですが、そのような匂いではなくとも、何かしら「土の匂い」というものが感じられるはずなのですが、それが私の畑では感じられません。

右の写真のように、4月9日と5月3日の圃場の状態にそれほど変化がありません。畑の土壌の中には、数百種類の草(雑草)の種が含まれているはずなので、4月~5月の1ヵ月近くの期間があれば、なんらかの草が勢いよく生えてきてもよさそうですが、勢いがありません。草も育たたない土壌では野菜も育つとは思えません。

右の写真のように、4月9日と5月3日の圃場の状態にそれほど変化がありません。畑の土壌の中には、数百種類の草(雑草)の種が含まれているはずなので、4月~5月の1ヵ月近くの期間があれば、なんらかの草が勢いよく生えてきてもよさそうですが、勢いがありません。草も育たたない土壌では野菜も育つとは思えません。そこで、土壌を可能な範囲で、土壌の微生物が戻ってきてくれるような対策を施すことにしました。本来なら、人間都合の余計なことはやりたくなかったのですが、実験的なことも含めて、やってみることにしました。

平たく言えば、肥料を入れるということになってしまうかもしれませんが、化学肥料はもちろんですが、自然由来のものでも必要以上の不自然な肥料は避けたいと思いました。その結果、以下を畑に蒔くことにしました。

EM菌…なんだか薬剤のような名称ですが、天然素材で乳酸菌、酵母、光合成細菌を複合培養したもので、これらの微生物によって、土壌中で連動が起こり、土壌改良するといわれているものです。畑の土壌改善には、100倍に水で薄めて蒔きました。

EM菌…なんだか薬剤のような名称ですが、天然素材で乳酸菌、酵母、光合成細菌を複合培養したもので、これらの微生物によって、土壌中で連動が起こり、土壌改良するといわれているものです。畑の土壌改善には、100倍に水で薄めて蒔きました。バーク堆肥&腐葉土…落ち葉を発酵させた腐葉土と樹皮を熟成させたバーク堆肥を混ぜたもの。土壌の通気性・保水性を改善し、土壌微生物を活性化させるもの。

籾殻…稲穂の状態は、お米の外側に籾殻(もみがら)という殻があり、脱穀という作業によって、籾殻からお米を分離させる工程があります。その工程で出た籾殻を肥料として使います。

家畜の糞や貝殻から作る肥料などもありますが、そのようなものは動物性の要素が強そうに感じたので、避けました。

3月下旬に上記を畑に蒔いて様子を見ていますが、あまり土の質としては変化はないように思えます。土の中でどういったことが起きているのかは私にはわかりませんが、引き続き様子をみながら、種蒔きのタイミングを図りたいと思います。

≪ この記事を閉じる

カテゴリー: 自然農法

投稿日:2022年05月23日

2022夏の畑の予定表

今年3月から、所沢市の体験農園で畑を借りることができ、農作業を始めています。

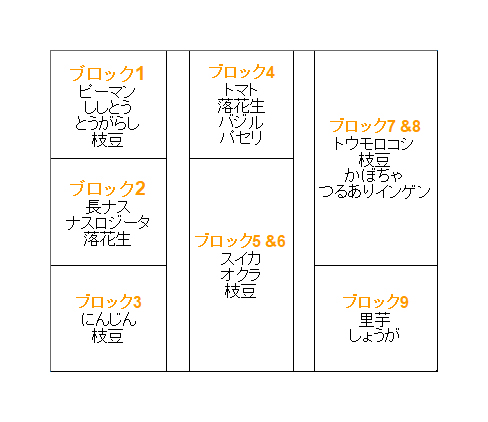

今年3月から、所沢市の体験農園で畑を借りることができ、農作業を始めています。1年を通じ、夏野菜と冬野菜を栽培するのに、どのような組み合わせがいいのかを考えた末、下図のように、畑を9ブロックに区切り、栽培したい野菜を決定しました。ブロック5と6、ブロック7と8は2ブロック必要となりますので、種類としては、7種類のブロックとなります。

最初は、テキトーな感じでどうにかなるかと思っていましたが、自然農法のことを調べれば調べるほど、まずはある程度はキッチリ計画を立てていかないと、何一つ始められない気がしました。計画を立てるとはいえ、自然が相手ですし、私の都合通りにはいかないと思いますので、臨機応変に変化についていきたいと思います。

今日までの作業内容と今後の作業内容は以下のようになりますというか、私の農作業備忘録のようなものとなります。

3月下旬…土壌改善のために、EM菌、腐葉土、バーク、籾殻を畑に蒔く。これは、本来であれば、実施する必要がないというか、自然農法というより有機農法になってしまう面もあるかと思いましたが、あまりにも土壌が無機質というか、土壌の生命力が感じられなかったので、仕方なく実施しました。

4月上旬…畝(うね)を作る。まず3列になるように溝を掘り、1列を3つに区切り、9つのブロックに分けました。

4月上旬…畝(うね)を作る。まず3列になるように溝を掘り、1列を3つに区切り、9つのブロックに分けました。4月9日…緑肥のため、クリムソンクローバーとオーツ麦(えんばく)の種を畝の上と通路に蒔く。これは、クリムソンクローバーとオーツ麦の根っこは、畑を耕し、土壌細菌を豊かにしてくれる効果があるということで、野菜の種を蒔く前に、緑肥目的で蒔きました。

4月12日〜14日…この夏に栽培したい野菜の中で、畑に種を直に蒔くものと、ポットで苗を作ってから、苗がある程度、育ってから畑に定植するものに分かれます。

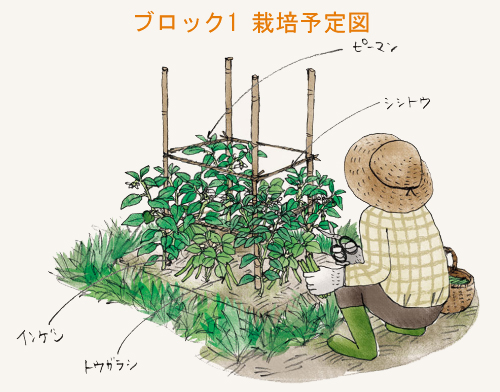

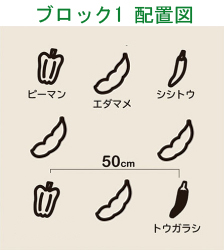

苗から作るものは、ピーマン、ししとう、とうがらし、長なす、トマト、バジル、パセリ、ロジータナス、スイカ、かぼちゃの10種類となり、これらを4月12日〜14日に、ポットに種を蒔きました。

苗から作るものは、ピーマン、ししとう、とうがらし、長なす、トマト、バジル、パセリ、ロジータナス、スイカ、かぼちゃの10種類となり、これらを4月12日〜14日に、ポットに種を蒔きました。苗の高さが10センチになるまで、鳥対策ということで、釣り糸を使って、鳥が嫌がる仕掛けを作りました。

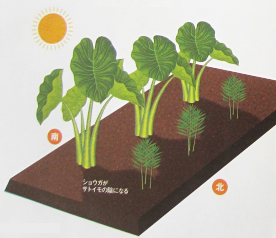

5月11日…とうもろこしと枝豆の種を畑に直に蒔く。里芋としょうがの種イモを植える。

ここからは、今後の予定となりますが、夏野菜の収穫までのだいたいの予定となります。

5月~6月…落花生、つるありインゲン、つるなしインゲン、オクラ、にんじんの種を苗から定植するものとの組み合わせて、9つのブロックに蒔いていきます。

6月~7月…種から発芽したものを間引きしたり、草の管理をしていく。

7月〜8月…収穫時期

ブロック1 栽培予定図&配置図

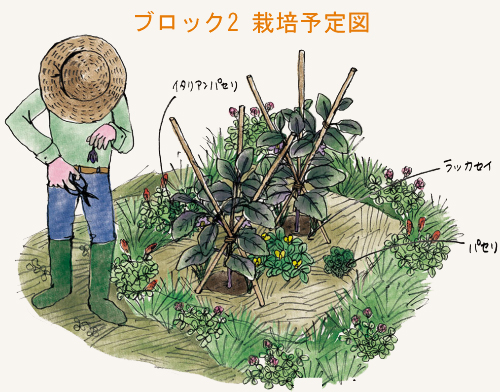

ブロック2 栽培予定図&配置図

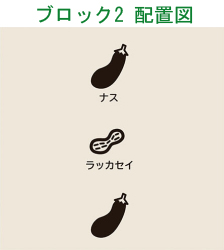

ブロック3 栽培予定図&配置図

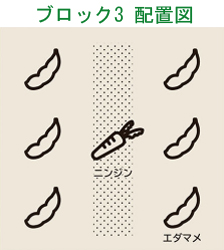

ブロック4 栽培予定図&配置図

ブロック5&6 栽培予定図&配置図

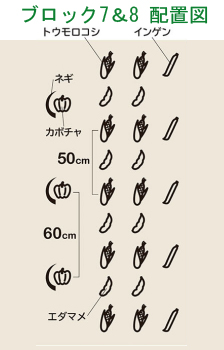

ブロック7&8 栽培予定図&配置図

ブロック9 栽培予定図&配置図

≪ この記事を閉じる

カテゴリー: 自然農法

投稿日:2022年05月13日

自然農法の参考にさせていただいているYouTube動画

私が今回、体験農園で自然農法を実践してみたいということで、その際、数冊の書籍も参考にしていますが、YouTube動画もかなり参考にさせていただいています。自然農法を実践されていて、YouTube動画として情報発信されている方々を今回、紹介させていただきます。

私が今回、体験農園で自然農法を実践してみたいということで、その際、数冊の書籍も参考にしていますが、YouTube動画もかなり参考にさせていただいています。自然農法を実践されていて、YouTube動画として情報発信されている方々を今回、紹介させていただきます。瀬戸内まいふぁーむ

まず最初に、瀬戸内まいふぁーむの高内実さんのYouTube動画です。

YouTube 瀬戸内まいふぁーむ【自然農チャンネル】

https://www.youtube.com/channel/UCOOGZ3VxgQIiAhHPqZVHwSA

高内さんは、広島や和歌山で、自然農法で生産農家をされている方です。動画内で仰られていることから、この方は愛媛県伊予市の福岡正信さんの農園で修行され、その後、自然農法を長年、実践されている方のようです。

仰られていることが、単なる技術的なことだけではなく、哲学的であったり、私が福岡正信さんの著書から感じたことや私が福岡正信さんの息子さんの田んぼの稲刈りに参加させていただいた時に感じたことに通ずるものを発信されています。

島の自然農園

次に、最近、チャンネルを見つけて、今時間がある時はひたすら観ているチャンネルです。山岡亨さんという愛媛県松山市で自然農法を実践されている方で、愛媛自然農塾を主催されている方です。

こちらの方の動画内にも、福岡正信さんのお話もありますが、川口由一さんという自然農法家として有名な方がいらっしゃいますが、川口さんと交流のある方のようです。

動画の内容がとにかく素晴らしいと思います。実践的な自然農法についても細かく丁寧な説明をしてくださっていますし、動画を見ているだけで、いろいろな気づきがあります。

動画の中に、山岡さんも最初に畑を始めたのが、鎌倉の市民農園だったので、ご苦労されたお話をされていて、興味深かったです。

また、ある動画の中で、畑作りには計画というものも必要だが、計画通りにはいかないことが多いので、その都度、臨機応変に動的に変化させていく柔軟性が大切だというお話があり、私の今回の野菜作りにもいえることだと思いますし、人生においても同様のことが言えると痛感します。

YouTube 島の自然農園

https://www.youtube.com/channel/UCExoD6BaC8Pj45SB92iS1Wg

こちらでは、愛媛自然農塾の見学会というものがあるようで、その内、うかがう気マンマンです。

愛媛自然農塾

https://ehime-shizennoh.jimdofree.com/

うむ農園 自然栽培チャンネル

最後に、兵庫県丹波市で自然農法を実践されている高橋ひでさんのチャンネルです。

YouTube うむ農園 自然栽培チャンネル

https://www.youtube.com/channel/UCMBg_eh8KTznao1hBOIqECA

こちらの方の動画を始めて観たのは、日本の食糧生産、食糧危機についての動画がきっかけでした。自然農法の技術的なことについての動画も参考にさせていただいていますが、高橋さんご自身が都会から丹波市に移住されて、農業に従事されるまでの経緯など、若者が地方に移住して生活していくお話が興味深かったです。

動画に感謝です

上記以外にも、自然農法を実践されている方々の動画はYouTubeにもたくさんあり、参考にさせていただいています。本もいいですが、動画は映像としてより明確ですし、見ているだけでワクワクしてきます。今後も私の畑作りにも参考にさせていただき、私のブログ記事やコラム記事の中でも、YouTube動画を紹介させていただけたらと思っています。

≪ この記事を閉じる

カテゴリー: 自然農法

投稿日:2022年04月30日

自然農法を求めた旅

今から15年ほど前になりますが、私が自然農法と出会い、それを求めて旅をして、最終的に自宅から意外と近場に辿り着くというお話しになります。

今から15年ほど前になりますが、私が自然農法と出会い、それを求めて旅をして、最終的に自宅から意外と近場に辿り着くというお話しになります。そんな体験もあり、今回の体験農場にもつながった話しとなります。

まずは叔父さんのところからスタート

15年ほど前となると、私が35歳の頃になりますが、私はその頃は、鍼灸師国家資格を目指す鍼灸の専門学校の学生でした。

夏休みに、長野県の山の中で陶芸などの芸術活動をしている叔父さんを訪ねました。叔父さんは、私にとって、ご意見番というか、特に鍼灸師を目指すかどうか、といった時期に、よく訪ねて、人生相談させてもらっていました。

この時、叔父さんの大学時代の同級生の方が長野県松本の山深い集落で暮らされていて、その方を叔父さんと一緒に訪ねてみようということになりました。

叔父さんの同級生を訪ねる

その方は、大学で油絵科を卒業され、その後、チベットに渡り、曼荼羅の師匠の元、曼荼羅の画家として修行されたそうです。ご自宅の半分はアトリエになっていて、制作中のかなり大型の曼荼羅などを見せていただきました。

山の中で曼荼羅を描いて、どうやって生活しているのか聞いてみました。曼荼羅を描いてほしい人がいて、その依頼主は何年かかっても構わないから完成するのを待つということで、報酬は一生分の光熱費を支払ってもらうということだと言っていました。

家賃もかからないらしく、その方曰く、現金は必要ないと言いきっていました。

食べる物は目の前の自分の畑で採れるもので良いと言って、畑を見せてくれました。自宅の敷地よりも少し大きい畑がありましたが、野菜もできているけど花は咲き乱れているし、何がどこに植わっているのかがわからない混沌とした畑なのですが、どこか調和が取れていて美しい空間がありました。私がそれまで目にしていた畑とは全く異なるものでした。

私はこの畑についていろいろと質問してみました。その方が福岡正信さんと対談され、その時に意気投合して、福岡さんの影響を受けて、自分でも自然農法の畑を作ってみようと考えたそうです。

私はその時は福岡正信さんを存じ上げず、話しについていけなかったのですが、叔父さんは、納得して二人で話しが盛り上がっていました。

私はその方の現金を必要とせず、好きな時に好きな絵を描き、自立したその姿がかっこ良いばかりでなく、本当の意味で何からも支配されずに自由に生きるとはこういうことなのかと思ったりもしました。

福岡正信さんの著書と出会う

叔父さんの家に帰宅後、叔父さんが私に手渡したのが、「わら一本の革命」という福岡正信さんの著書でした。叔父さんの家にはこの本以外にも数冊、福岡正信さんの著書がありましたが、最初はこれ読んでみたら、ということで、これをきっかけに、私は福岡正信さんの著書を読み漁りました。

叔父さんの家に帰宅後、叔父さんが私に手渡したのが、「わら一本の革命」という福岡正信さんの著書でした。叔父さんの家にはこの本以外にも数冊、福岡正信さんの著書がありましたが、最初はこれ読んでみたら、ということで、これをきっかけに、私は福岡正信さんの著書を読み漁りました。福岡正信さんは自然農法家ということではありますが、粘土団子という粘土質の土の中に、相性の良い複数種類の種を混ぜ団子状にし、表面を乾燥させたものを砂漠化してしまった土地などに撒いて緑化するという「現代の花咲か爺さん」と呼ばれていたりもして、海外では緑化の専門家としても知る人は知る存在です。実際に、砂漠を緑化する国家プロジェクトとして、中東やアジアの国々に招かれ、実績があり評価されている方です。

著作の中でも、この粘土団子の話しもありますし、自然農法の実践的な話しもあります。自然農法は、単なる農法の一つというよりは、考え方というか思想が基にあって、その自然農法の思想が現代の世の中では色々な気づきとなるように私は感じました。

自然農法に適した土を完成させるには、時間をかけて土を自然な状態に戻していくような手間がありますが、ある程度、土が完成して、作物が育つようになれば、あとは人間が手を加えることは少なくなるので、福岡正信さんの著書では、半農半Xの実践を推奨していました。それは、日常生活の半分の時間と労力を自然農に使い、もう半分のX(エックス)はそれぞれ個人のやりたい事をしたらいい、という考え方で、これは私が長野県の叔父さんの同級生の曼荼羅の画家の方が実践されていたことに通ずるものを感じました。

愛媛県伊予市を目指す

それから数ヶ月後、10月の体育の日絡みの連休に、私は福岡正信さんの著書の世界に魅せられ、どうしても愛媛県伊予市にある福岡正信さんの農園を訪ねてみたくなりました。

それから数ヶ月後、10月の体育の日絡みの連休に、私は福岡正信さんの著書の世界に魅せられ、どうしても愛媛県伊予市にある福岡正信さんの農園を訪ねてみたくなりました。とはいえ、住所もわかりませんでしたが、著書には愛媛県伊予市と記されていたので、それと、いくつか福岡正信さんの農園の写真が掲載されていて、なんとなくこんな感じの所なのかなぁ、といったことだけで、ただただ閃きに身を任せて出発しました。

愛媛県伊予市に着いてから農園を探すのに、機動力としては、バイクがいいかと思い、東京の有明港からバイクでフェリーに乗って、翌日に徳島県でフェリーを降り、それからバイクで四国を縦断し、愛媛県伊予市に着きました。

山でコケる

伊予市に着いてからは頼るのは野生の勘のみでしたが、著書の写真の感じで何となく、それっぽい山に入っていってみました。そんな方法で目的地にたどり着けるわけもなかったのですが、その日はいくつか山の上のほうまでバイクで駆け上がり、また降りてくるといったことを繰り返していました。

伊予市に着いてからは頼るのは野生の勘のみでしたが、著書の写真の感じで何となく、それっぽい山に入っていってみました。そんな方法で目的地にたどり着けるわけもなかったのですが、その日はいくつか山の上のほうまでバイクで駆け上がり、また降りてくるといったことを繰り返していました。段々、体力的にも疲れてきて、山の中で急なヘアピンのようなカーブでバイクを倒してしまいました。スピードは出てなかったので転倒するということではなく、バイクを倒してしまった感じだったのですが、その時、ギアが1速から上げることができない状態になってしまいました。

仕方がないので、その山の麓にガソリンスタンドがあったことを思い出し、そのガソリンスタンドまで1速のままジリジリと走りました。そのガソリンスタンドではバイクのことはわからないと言われ、数十メートル先の自動車整備工場に行ってみたらどうかということになり、その整備工場を訪ねてみました。

すると、その日は整備工場は休みだったのですが、整備工場の裏がいかにもその整備工場の方の自宅っぽかったので、そちらを訪ねてみると、整備工場の方が出てきてくださり、バイクをみてもらいました。ギアの問題はとりあえず応急処置をしていただき、普通に走れる状態になりました。

その時、整備工場の方が私のバイクのナンバープレートを見て、「所沢って、埼玉県?そんなところから何しに来たの?」と聞かれました。私は福岡正信さんの農園を見てみたくてその農園を探していることを告げました。すると、その整備工場の方は、農園がどこにあるのかは知らないが、福岡正信さんの自宅はこの道をまっすぐ行った突き当たりの家だと教えてくれました。

ご自宅に辿り着くものの…

そんなことがあり、なんとか福岡正信さんのご自宅まで辿り着きました。山の中でバイクを倒さなければ辿り着けなかったかもしれませんでした。

ドキドキのピンポンだったわけですが、出てこられたのは、福岡正信さんの息子さんの奥様でした。著書を読んで、どうしても福岡正信さんの農園を見たいということを伝えましたが、今思っても、かなり反応が悪いというか、迷惑そうでした。確かに、アポなしで突然ですし、失礼なことしているなぁ、と自分でも思ったのですが、そういったこと以上に何か追っ払われるというか、非常に冷たい反応でした。

後でわかったのは、昔から福岡正信さんを担ぎ上げて、ビジネスというか、純粋な目的ではなく、訪ねてくる人達も多かったようで、私もそのように思われたようでした。

奥様からは、福岡正信さんはその時、96歳ということもあり、もう既に農園からも引退していて、その農園は息子さんも引き継いでいなくて誰も入らなくなってから久しく、今はただの山になっている、ということで、案内するようなこともできないので、お帰りください、といった感じでした。

勝手に自己アピール

私としては、埼玉県から愛媛県まで無謀な旅をしながらも、なんとか辿り着いて、このまま帰るわけにもいかない、ということで、変なスイッチが入りまして、勝手に自己アピールを始めました。

私としては、埼玉県から愛媛県まで無謀な旅をしながらも、なんとか辿り着いて、このまま帰るわけにもいかない、ということで、変なスイッチが入りまして、勝手に自己アピールを始めました。自分は、鍼灸師を目指して鍼灸の専門学校に通う学生で、福岡正信さんの著書に出会い、その思想に惹かれ、どうしても農園を訪ねてみたいということで、来ました、といったことを話しました。

すると、その奥様が「鍼灸師」というキーワードに反応され、「以前も鍼灸師の人達が農園を訪ねて来たことがあった。」ということを仰り、それから表情から態度まで一転して、私が何か営利目的というか、そういった目的ではなく、純粋な気持ちで訪ねていることを理解していただきました。

それでも、福岡正信さんの農園はもう存在しないから案内はできないが、その時期は10月でしたので、ちょうど稲刈りの時期で、福岡正信さんの息子さんが引き継いでいる田んぼのほうで稲刈りの作業をやっているから、翌日からその作業に加わって、何か感じてもらう、といったことで良ければどうぞ、と言っていただき、翌日、田んぼを訪ねることになりました。

稲刈りに参加

翌日、早朝に田んぼを訪ねると、5人の方々がいて、その方々に加わって、一日稲刈りの作業をさせていただきました。

福岡正信さんの息子さんとも話しをさせていただき、自然農法の田んぼの説明をしていただきました。自然農法の田んぼでは、稲刈り時期は水は引けてますが、稲の根元には、色々な草が生え、様々な生物が生息していて生態系を形成していました。ちょっと離れた別の農家の一般的な田んぼもあって、そちらも見てみましたが、全く生物は見られず、全く別世界でした。

稲刈り作業をさせていただきながら、色々な気づきや感じることがありました。また、そこで一緒に作業した5人の方々とも楽しく一日、過ごさせていただきました。みなさん、鍼灸にも興味があって、色々と私に質問してくれたりもしました。

その日は、実は、もう既に連休が終わっていて、帰りもフェリーに乗るので自宅に着くにも2日ぐらいかかることもあり、完全に鍼灸学校の授業をサボることになっていました。担任の先生にはメールしました。怒られるかと思いましたが、そういったことなら、しっかりやってこい、ということで大目に見てもらいました。

みんなで夕飯をいただき、そこで採れた玄米を炊いて、ご馳走してもらいました。格別に美味しかったです。

みなさん全国から辿り着いていて、私と似た感じで、福岡正信さんの著書を読んだことがきっかけでした。

その中に、ハロルドくんというスイスから来た20歳の若者がいました。彼もドイツ語に翻訳された福岡正信さんの著書を読んで、自然農法に興味を持ち、ギリシャで粘土団子のプロジェクトがあって、それに参加したことがきっかけで、そのプロジェクトで一緒だった日本人の女性が、ハロルドくんを福岡さんのところに連れてきてくれた、と言っていました。彼はここに2ヶ月滞在してから中国に向かうと言っていました。

みなさんに良くしてもらい、本当に楽しくて、みなさんから部屋も空いているし、ずっと滞在したらいいのにと言ってくれたのですが、鍼灸学校のこともあるので、さすがにこれ以上はと思い、帰路につきました。

ハロルドくんが教えてくれた連絡先

帰り際に、ハロルドくんが彼をここに連れてきてくれた日本人の友人の電話番号を教えてくれました。その友人も自然農法を実践していると思うし、ぜひ連絡を取って、訪ねてみたらと言ってくれました。

自宅に帰宅後、ハロルドくんに教えてもらった連絡先に早速、電話してみました。

意外と近場に辿り着く

すると、その方は埼玉県日高市という、私の自宅からクルマで1時間ぐらいのところに在住の方でした。電話で話しをすると快く迎えていただけることになり、早速、訪ねてみました。

その方の自宅周辺の畑を見せていただき、自然農法のみならず、粘土団子のプロジェクトのことなど、色々な話しをしてもらいました。その日の最後に、その方の友人のところに行ってみようということになって、うかがったのが、「たねの森」という、自然農法に適した種を作られているところに案内してもらいました。

無農薬・無化学肥料のたねの店 たねの森

最近の通常の化学農法で使われている種は、F1種といい、1代だけで、種が取れない品種となります。本来の種ならば、野菜であれば、採れた野菜から種を採取して、いくらでも増やしていけるものです。そういった本来の種のことを固定種と言いますが、たねの森では、その固定種の種を作っています。

そこでは、畑も広大で、私のような素人でも畑の作業に参加して良いということになり、それから頻繁に通うことになりました。鍼灸学校が夏休みの時は、ほぼ毎日のように通っていました。

私は当時、鍼灸関係の本で、ある鍼灸師に弟子入りすると、それから毎日、畑仕事をさせられる、という話しを読んでいました。私はその時、畑仕事は一見、鍼灸とは関係なさそうだが、考え方などが通ずることがありそうだと思いました。また、自然界にどっぷり浸かることで、五感を通して感覚を磨くようなことができるのではないか、という私の個人的な感覚があり、そんなこともあって、積極的に畑にお邪魔していました。

こんな経緯があり、長野から始まり、愛媛を訪ね、最後に埼玉県日高に辿り着くといった旅でしたが、先月から体験農園が始まったことで、思い返してしまいました。

今回の体験農園も、たねの森の種で始められることになっていますので、種は間違いないので、しっかり畑を作っていきたいと思います。

たねの森の風景

≪ この記事を閉じる

カテゴリー: 自然農法

投稿日:2022年04月20日

体験農園で試してみたいこと

今年3月から市営の体験農園を借りれることになり、作業を始めています。

今年3月から市営の体験農園を借りれることになり、作業を始めています。私個人的には、この体験農園で試してみたいことがあり、それは、自然農法で野菜を作るということです。

私は農法について語れるほどではありませんが、あえて素人なりに説明させていただきます。

農法には大きく分けて、3つの農法があると思います。

1つ目は、化学農法です。世の中のほとんどの畑や田んぼで行われている農法です。これは、化学肥料、農薬、除草剤といったものを使います。トラクターや草刈機など機材を積極的に使います。

野菜や米は、ちょっと言い方が悪いかもしれませんが、化学肥料の栄養分を吸い上げて育つ、というイメージかと思います。

また、畑を耕します。土と化学肥料を混ぜて耕し、多くの場合、単一の作物を大量に栽培する方法です。にんじんなら、一帯をにんじんのみ栽培するといった形です。このようなある意味、人間の都合で大量生産するような農法の場合、その不自然さから、害虫が多く発生することがあり、その害虫を農薬で殺し、害虫のみならず、益虫までも殺し、畑には虫だけでなく、本来土壌を豊かなものにする微生物までも殺し、生物がいない畑から作物を作る、というなんだか不自然極まりないのが化学農法といえます。

お気づきかと思いますが、これは、収穫できた作物の質はさておき、効率というか、ビジネスとしては優秀な点があるようです。日本の場合、農協の農法ともいえるかと思います。

次に、2つ目は、有機農法です。これは、1つ目の化学農法の化学肥料、農薬、除草剤といった化学物質を使わずに、それらにとって代わるものを自然素材のものを使う、という農法といえるかと思います。

つまり、畑は耕しますが、肥料には、落ち葉を発酵させたものや家畜の糞を使ったり、農薬の代わりに酢と柑橘系のエキスを混ぜたものを使ったり、といった農法です。

これは、もちろん化学農法よりは遥かに人間の体や地球環境にも良いと思いますが、私個人的には生意気な言い方になってしまいますが、少し物足りないというか、ある面では化学農法に近い気がします。

3つ目は、自然農法となります。私個人的な考えですが、これは単なる農法というよりは思想的なことも含まれていると思います。人間都合で作物を作るのではなく、自然界のおこぼれを人間がいただく、といった謙虚な思想があると私は思います。

3つ目は、自然農法となります。私個人的な考えですが、これは単なる農法というよりは思想的なことも含まれていると思います。人間都合で作物を作るのではなく、自然界のおこぼれを人間がいただく、といった謙虚な思想があると私は思います。

従って、効率とか利益とかそういったことが優先されるわけではなく、また人間が自然を征服する、といったことではなく、自然界と人間がうまく折り合いをつけて、持続可能で無理のない形を目指すものであると私は思います。

具体的には、耕さず、雑草といわれる草も草の部分は草刈りをしたとしても根っこは抜かず、その雑草の根っこが伸びていくことで畑を耕し、根っこに付いている菌が土の中の微生物を豊かにし、それを求めてミミズ、蜘蛛といった益虫がやってきて、畑の中に一つの生態系を生み出すイメージです。

また、栽培する野菜による組み合わせによって、害虫を寄せ付けないといったことや野菜同士お互いの根っこを通して栄養を交換したり、といったバンカープランツ、コンパニオンプランツといった栽培方法があります。また、種蒔きは新月の時期が良いとされたり、苗を受けるのは満月以降が良いといった、天体の運行までも考慮する農法です。

「農薬を使わないということであれば、害虫が出たらどうするか。」

ということになりますが、本当に土壌の質が高く、自然農法に的した環境であれば、不自然に害虫が湧いて、作物がやられてしまう、といったことはないようです。

害虫がいても、その害虫を食べる昆虫がいたり、多少野菜も食べられたとしてもそれは、虫が食べる分であって、残った収穫できた分を人間がいただく、といった姿勢のようです。農薬に頼る人からすれば、信じられないようなことなのかもしれません。

自然農法の究極的な形は、人間は何も特別なことはせず、ただ種を蒔けばいい、といったことのようですが、その状態というのは、何年も何十年も自然農法を続けて土壌が自然農法に適したものにならないと無理なようです。江戸時代の土壌であれば、理想に近い土壌は多くあったのかもしれませんが、現代の土壌は、畑や田んぼは化学肥料と農薬漬けで微生物は壊滅していて、とても種を蒔いただけでは作物は育ちません。

そのようなある意味、化学物質によって土壌が汚染されているという話しとは別に、全く手付かずの山の土壌といったものは、酸性が強く、野菜などの作物には適さない土壌だそうです。そのような山の土壌を開墾して、自然農法を始めても最初の数年はまともな作物は育たないようですが、3年、5年、10年と続けていくうちに、土壌がアルカリ性になっていき、自然農法で立派な作物が育つようになるそうです。これは、ある意味、山の土壌を作物を作るために人間都合で土壌を畑の土壌に変えてしまった、ともいえ、これすらも環境破壊である、と仰る自然農法家の方もいらっしゃいます。そういった意味でも、自然界と人間が折り合いをつけて、共存していく、といったことなのかもしれません。

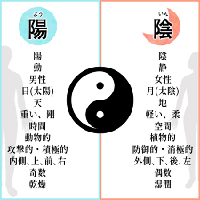

思うがまま、農法について書かせていただきましたが、気づかれる方もいらっしゃるかと思いますが、この化学農法と自然農法というのは、西洋医学と東洋医学の考え方の違いに通ずるものがあると私は思います。

悪いところを叩く、症状を消す、といった西洋医学のやり方は、種を蒔いただけでは作物が育たないのなら化学肥料を入れればいい、害虫被害があるなら殺虫剤、雑草がうっとうしければ除草剤、といったことと似ていませんか。

対して、自然農法の究極的な形として、種を蒔けば、それだけでいい、という話しは、東洋医学の本来、人間には自己を治癒する力があり、その自然治癒力がうまく機能する身体を作るために、鍼や灸、漢方薬がある、という思想に通ずるものがあると考えるのは、私の戯言でしかないのでしょうか。

そんな訳で、今回、市営の体験農場といった限定的な小規模な畑ではありますが、私としては、自然農法を試してみてたくさん失敗もして、勉強してみたいと思っています。体験農場は、市が化学肥料をふんだんに混ぜ込んだ土壌をトラクターで耕していただいているようですし、除草剤も使われているせいか、土の臭いを嗅いでも何も臭いがありません。土壌の質が高ければ、軽く発酵したような臭いがするそうです。

そのような訳で、まずは、土壌改善から始めていこうと考えていますが、なかなか難しいと思います。特に1年目は全く野菜が育たないといった結果もありえるほど、難しいと思いますが、困難にめげずに、楽しんでいきたいと思います!ごちゃごちゃ言ってないで、始めてみます!

≪ この記事を閉じる

化学農法とは

1つ目は、化学農法です。世の中のほとんどの畑や田んぼで行われている農法です。これは、化学肥料、農薬、除草剤といったものを使います。トラクターや草刈機など機材を積極的に使います。

野菜や米は、ちょっと言い方が悪いかもしれませんが、化学肥料の栄養分を吸い上げて育つ、というイメージかと思います。

また、畑を耕します。土と化学肥料を混ぜて耕し、多くの場合、単一の作物を大量に栽培する方法です。にんじんなら、一帯をにんじんのみ栽培するといった形です。このようなある意味、人間の都合で大量生産するような農法の場合、その不自然さから、害虫が多く発生することがあり、その害虫を農薬で殺し、害虫のみならず、益虫までも殺し、畑には虫だけでなく、本来土壌を豊かなものにする微生物までも殺し、生物がいない畑から作物を作る、というなんだか不自然極まりないのが化学農法といえます。

お気づきかと思いますが、これは、収穫できた作物の質はさておき、効率というか、ビジネスとしては優秀な点があるようです。日本の場合、農協の農法ともいえるかと思います。

有機農法とは

次に、2つ目は、有機農法です。これは、1つ目の化学農法の化学肥料、農薬、除草剤といった化学物質を使わずに、それらにとって代わるものを自然素材のものを使う、という農法といえるかと思います。

つまり、畑は耕しますが、肥料には、落ち葉を発酵させたものや家畜の糞を使ったり、農薬の代わりに酢と柑橘系のエキスを混ぜたものを使ったり、といった農法です。

これは、もちろん化学農法よりは遥かに人間の体や地球環境にも良いと思いますが、私個人的には生意気な言い方になってしまいますが、少し物足りないというか、ある面では化学農法に近い気がします。

自然農法とは

3つ目は、自然農法となります。私個人的な考えですが、これは単なる農法というよりは思想的なことも含まれていると思います。人間都合で作物を作るのではなく、自然界のおこぼれを人間がいただく、といった謙虚な思想があると私は思います。

3つ目は、自然農法となります。私個人的な考えですが、これは単なる農法というよりは思想的なことも含まれていると思います。人間都合で作物を作るのではなく、自然界のおこぼれを人間がいただく、といった謙虚な思想があると私は思います。従って、効率とか利益とかそういったことが優先されるわけではなく、また人間が自然を征服する、といったことではなく、自然界と人間がうまく折り合いをつけて、持続可能で無理のない形を目指すものであると私は思います。

具体的には、耕さず、雑草といわれる草も草の部分は草刈りをしたとしても根っこは抜かず、その雑草の根っこが伸びていくことで畑を耕し、根っこに付いている菌が土の中の微生物を豊かにし、それを求めてミミズ、蜘蛛といった益虫がやってきて、畑の中に一つの生態系を生み出すイメージです。

また、栽培する野菜による組み合わせによって、害虫を寄せ付けないといったことや野菜同士お互いの根っこを通して栄養を交換したり、といったバンカープランツ、コンパニオンプランツといった栽培方法があります。また、種蒔きは新月の時期が良いとされたり、苗を受けるのは満月以降が良いといった、天体の運行までも考慮する農法です。

「農薬を使わないということであれば、害虫が出たらどうするか。」

ということになりますが、本当に土壌の質が高く、自然農法に的した環境であれば、不自然に害虫が湧いて、作物がやられてしまう、といったことはないようです。

害虫がいても、その害虫を食べる昆虫がいたり、多少野菜も食べられたとしてもそれは、虫が食べる分であって、残った収穫できた分を人間がいただく、といった姿勢のようです。農薬に頼る人からすれば、信じられないようなことなのかもしれません。

自然農法の究極的な形は、人間は何も特別なことはせず、ただ種を蒔けばいい、といったことのようですが、その状態というのは、何年も何十年も自然農法を続けて土壌が自然農法に適したものにならないと無理なようです。江戸時代の土壌であれば、理想に近い土壌は多くあったのかもしれませんが、現代の土壌は、畑や田んぼは化学肥料と農薬漬けで微生物は壊滅していて、とても種を蒔いただけでは作物は育ちません。

そのようなある意味、化学物質によって土壌が汚染されているという話しとは別に、全く手付かずの山の土壌といったものは、酸性が強く、野菜などの作物には適さない土壌だそうです。そのような山の土壌を開墾して、自然農法を始めても最初の数年はまともな作物は育たないようですが、3年、5年、10年と続けていくうちに、土壌がアルカリ性になっていき、自然農法で立派な作物が育つようになるそうです。これは、ある意味、山の土壌を作物を作るために人間都合で土壌を畑の土壌に変えてしまった、ともいえ、これすらも環境破壊である、と仰る自然農法家の方もいらっしゃいます。そういった意味でも、自然界と人間が折り合いをつけて、共存していく、といったことなのかもしれません。

化学農法と自然農法、西洋医学と東洋医学

思うがまま、農法について書かせていただきましたが、気づかれる方もいらっしゃるかと思いますが、この化学農法と自然農法というのは、西洋医学と東洋医学の考え方の違いに通ずるものがあると私は思います。

悪いところを叩く、症状を消す、といった西洋医学のやり方は、種を蒔いただけでは作物が育たないのなら化学肥料を入れればいい、害虫被害があるなら殺虫剤、雑草がうっとうしければ除草剤、といったことと似ていませんか。

対して、自然農法の究極的な形として、種を蒔けば、それだけでいい、という話しは、東洋医学の本来、人間には自己を治癒する力があり、その自然治癒力がうまく機能する身体を作るために、鍼や灸、漢方薬がある、という思想に通ずるものがあると考えるのは、私の戯言でしかないのでしょうか。

とにかく、始めてみます

そんな訳で、今回、市営の体験農場といった限定的な小規模な畑ではありますが、私としては、自然農法を試してみてたくさん失敗もして、勉強してみたいと思っています。体験農場は、市が化学肥料をふんだんに混ぜ込んだ土壌をトラクターで耕していただいているようですし、除草剤も使われているせいか、土の臭いを嗅いでも何も臭いがありません。土壌の質が高ければ、軽く発酵したような臭いがするそうです。

そのような訳で、まずは、土壌改善から始めていこうと考えていますが、なかなか難しいと思います。特に1年目は全く野菜が育たないといった結果もありえるほど、難しいと思いますが、困難にめげずに、楽しんでいきたいと思います!ごちゃごちゃ言ってないで、始めてみます!

≪ この記事を閉じる

カテゴリー: 自然農法

投稿日:2022年04月09日

松葉茶とキニーネ

私個人としては、スパイクタンパク質による効果よりも副作用のほうを警戒すべきだと思っています。

この副作用は、ワクチン接種後の数日間に現れることがある倦怠感、腕の痛み、発熱といった「副反応」のことではなく、ワクチン接種後の短期的、中期的、長期的な疾患として現れる可能性のことを指します。

短期〜長期的には、脳梗塞、心筋梗塞といった血栓症が挙げられます。中長期的には、免疫低下によるあらゆる感染症、癌、それに加え不妊症などが挙げられます。

また、このスパイクタンパク質はワクチン接種後、生涯、作られ続けるとも言われています。

現在、確かなことは何も言えませんが、私個人としては、ワクチン接種された方は、体内のスパイクタンパク質を除去していく必要を感じています。その方法として、今のところ挙げられているのが、いくつかありますが、私が試したことがあるのは、松葉茶とキニーネです。ちなみに、私の場合は、スパイクタンパク暴露に対しての対策として松葉茶とキニーネを試しています。

松葉茶は、松の葉を乾燥させたもので、ティーバックのタイプなどが販売されています。松葉茶はスパイクタンパク質除去のために発売されたものではなく、昔から強壮作用があるとされ、歴史があります。私が飲んでみての感想は、大変飲みやすく、スッキリとした印象です。何かに似た味かと言われると特に思い浮かばないのですが、独特な風味はあるものの飲みやすいと感じました。

キニーネは、製品として販売されているものもあるのかもしれませんが、自分で作ることができることを知り、下記のリンク先を参考にして、自分で作ってみました。

【家庭で出来る】ヒドロキシクロロキン 《キニーネの作り方》

https://note.com/jnhfa/n/n185de26e8e65

キニーネはグレープフルーツやレモンの皮を煮込んで濃縮されたものです。キニーネの効果としては様々なことが言われていますが、鎮痛剤、麻酔剤、抗不整脈剤、抗菌剤、抗マラリア剤、抗寄生虫剤、解熱剤、防腐剤、鎮痙剤、抗ウイルス剤、収斂剤、殺菌剤、細胞毒性、除菌剤、防カビ剤、殺虫剤、神経剤、関節リューマチなどが挙げられています。

キニーネはグレープフルーツやレモンの皮を煮込んで濃縮されたものです。キニーネの効果としては様々なことが言われていますが、鎮痛剤、麻酔剤、抗不整脈剤、抗菌剤、抗マラリア剤、抗寄生虫剤、解熱剤、防腐剤、鎮痙剤、抗ウイルス剤、収斂剤、殺菌剤、細胞毒性、除菌剤、防カビ剤、殺虫剤、神経剤、関節リューマチなどが挙げられています。

グレープフルーツやレモンの皮を使うということですが、その際、気をつけたいのは、ワックスや農薬が付着しているものはできるだけ避けたいということです。特に輸入品はワックスや防腐剤などをふりかけているそうなので、国産で、無農薬栽培されたものを探しました。どうしてもワックスなどがかかってしまっているものは、重曹を使うと取れるという話しはありますが、できるかぎり自然のものを手に入れたいものです。

私の場合、安全そうなグレープフルーツを手に入れることはできませんでしたが、レモンは自然食品店と食の駅で見つけることができたので、1つずつ計2個のレモンを使ってキニーネを作ってみました。

私の場合、安全そうなグレープフルーツを手に入れることはできませんでしたが、レモンは自然食品店と食の駅で見つけることができたので、1つずつ計2個のレモンを使ってキニーネを作ってみました。

まずは、とにかくレモンの皮を剥きます。身の部分は、スライスして蜂蜜に漬けることにしました。

まずは、とにかくレモンの皮を剥きます。身の部分は、スライスして蜂蜜に漬けることにしました。

レモン2個分の皮と1ℓの水をガラス製の耐熱鍋に入れ、2時間超弱火にかけます。この時、鍋の蓋はできるだけ密閉されたものが良いようです。火を止めてから、そのまま冷まします。その時も鍋の蓋はしたままにします。

最終的には、1ℓの水が半分以下になりました。綺麗な色をしたキニーネが完成しました。

完成したキニーネは、美味しそうな見た目で、はちみつレモンのようなイメージだったのですが、いざ原液を飲んでみると、美味しくはないです。

完成したキニーネは、美味しそうな見た目で、はちみつレモンのようなイメージだったのですが、いざ原液を飲んでみると、美味しくはないです。

苦味がありますし、風味は鍼灸学校の漢方薬の授業で飲んだ漢方薬を思い出しました。私の卒業した鍼灸学校では3年生の時に漢方薬の授業が1年間あり、先生が毎回異なる種類の漢方薬を授業中に煎じて、授業の終わりにクラス全員で飲むという今思えば、楽しい授業がありました。

ある種の漢方薬とキニーネが似た味というのはおもしろい点だと思います。多少、苦味があるのですが、苦味のあるものが体内に入ると、体はその苦味の成分と体内の毒素のようなものを一緒に体外に出そうとする働きがある、という話を聞いたことがあります。

ある種の漢方薬とキニーネが似た味というのはおもしろい点だと思います。多少、苦味があるのですが、苦味のあるものが体内に入ると、体はその苦味の成分と体内の毒素のようなものを一緒に体外に出そうとする働きがある、という話を聞いたことがあります。

このキニーネは、量としても一度に大量には作れませんし、今回の量を3回ぐらいに分けて飲んだらなくなってしまうこともあり、長期間飲み続けるのは難しいかもしれません。

このキニーネは、量としても一度に大量には作れませんし、今回の量を3回ぐらいに分けて飲んだらなくなってしまうこともあり、長期間飲み続けるのは難しいかもしれません。

私の場合は、良さそうなレモンが手に入った時にキニーネを作ってみて、普段は松葉茶を飲んでみようかと思っています。

松葉茶とキニーネは、スパイクタンパク除去に効果があるという話しがありますが、実際のところは効果があるのかどうか不明な点もありますが、手作りできたりもしますので、ご自身で試していただけたらと思います。

≪ この記事を閉じる

スパイクタンパク質は除去できるのか

現在、確かなことは何も言えませんが、私個人としては、ワクチン接種された方は、体内のスパイクタンパク質を除去していく必要を感じています。その方法として、今のところ挙げられているのが、いくつかありますが、私が試したことがあるのは、松葉茶とキニーネです。ちなみに、私の場合は、スパイクタンパク暴露に対しての対策として松葉茶とキニーネを試しています。

松葉茶は、松の葉を乾燥させたもので、ティーバックのタイプなどが販売されています。松葉茶はスパイクタンパク質除去のために発売されたものではなく、昔から強壮作用があるとされ、歴史があります。私が飲んでみての感想は、大変飲みやすく、スッキリとした印象です。何かに似た味かと言われると特に思い浮かばないのですが、独特な風味はあるものの飲みやすいと感じました。

キニーネは、製品として販売されているものもあるのかもしれませんが、自分で作ることができることを知り、下記のリンク先を参考にして、自分で作ってみました。

【家庭で出来る】ヒドロキシクロロキン 《キニーネの作り方》

https://note.com/jnhfa/n/n185de26e8e65

キニーネは何から作るのか

キニーネはグレープフルーツやレモンの皮を煮込んで濃縮されたものです。キニーネの効果としては様々なことが言われていますが、鎮痛剤、麻酔剤、抗不整脈剤、抗菌剤、抗マラリア剤、抗寄生虫剤、解熱剤、防腐剤、鎮痙剤、抗ウイルス剤、収斂剤、殺菌剤、細胞毒性、除菌剤、防カビ剤、殺虫剤、神経剤、関節リューマチなどが挙げられています。

キニーネはグレープフルーツやレモンの皮を煮込んで濃縮されたものです。キニーネの効果としては様々なことが言われていますが、鎮痛剤、麻酔剤、抗不整脈剤、抗菌剤、抗マラリア剤、抗寄生虫剤、解熱剤、防腐剤、鎮痙剤、抗ウイルス剤、収斂剤、殺菌剤、細胞毒性、除菌剤、防カビ剤、殺虫剤、神経剤、関節リューマチなどが挙げられています。グレープフルーツやレモンの皮を使うということですが、その際、気をつけたいのは、ワックスや農薬が付着しているものはできるだけ避けたいということです。特に輸入品はワックスや防腐剤などをふりかけているそうなので、国産で、無農薬栽培されたものを探しました。どうしてもワックスなどがかかってしまっているものは、重曹を使うと取れるという話しはありますが、できるかぎり自然のものを手に入れたいものです。

私の場合、安全そうなグレープフルーツを手に入れることはできませんでしたが、レモンは自然食品店と食の駅で見つけることができたので、1つずつ計2個のレモンを使ってキニーネを作ってみました。

私の場合、安全そうなグレープフルーツを手に入れることはできませんでしたが、レモンは自然食品店と食の駅で見つけることができたので、1つずつ計2個のレモンを使ってキニーネを作ってみました。キニーネの作り方

まずは、とにかくレモンの皮を剥きます。身の部分は、スライスして蜂蜜に漬けることにしました。

まずは、とにかくレモンの皮を剥きます。身の部分は、スライスして蜂蜜に漬けることにしました。レモン2個分の皮と1ℓの水をガラス製の耐熱鍋に入れ、2時間超弱火にかけます。この時、鍋の蓋はできるだけ密閉されたものが良いようです。火を止めてから、そのまま冷まします。その時も鍋の蓋はしたままにします。

最終的には、1ℓの水が半分以下になりました。綺麗な色をしたキニーネが完成しました。

飲んでみると…

完成したキニーネは、美味しそうな見た目で、はちみつレモンのようなイメージだったのですが、いざ原液を飲んでみると、美味しくはないです。

完成したキニーネは、美味しそうな見た目で、はちみつレモンのようなイメージだったのですが、いざ原液を飲んでみると、美味しくはないです。苦味がありますし、風味は鍼灸学校の漢方薬の授業で飲んだ漢方薬を思い出しました。私の卒業した鍼灸学校では3年生の時に漢方薬の授業が1年間あり、先生が毎回異なる種類の漢方薬を授業中に煎じて、授業の終わりにクラス全員で飲むという今思えば、楽しい授業がありました。

ある種の漢方薬とキニーネが似た味というのはおもしろい点だと思います。多少、苦味があるのですが、苦味のあるものが体内に入ると、体はその苦味の成分と体内の毒素のようなものを一緒に体外に出そうとする働きがある、という話を聞いたことがあります。

ある種の漢方薬とキニーネが似た味というのはおもしろい点だと思います。多少、苦味があるのですが、苦味のあるものが体内に入ると、体はその苦味の成分と体内の毒素のようなものを一緒に体外に出そうとする働きがある、という話を聞いたことがあります。使い分けるとしたら…

このキニーネは、量としても一度に大量には作れませんし、今回の量を3回ぐらいに分けて飲んだらなくなってしまうこともあり、長期間飲み続けるのは難しいかもしれません。

このキニーネは、量としても一度に大量には作れませんし、今回の量を3回ぐらいに分けて飲んだらなくなってしまうこともあり、長期間飲み続けるのは難しいかもしれません。私の場合は、良さそうなレモンが手に入った時にキニーネを作ってみて、普段は松葉茶を飲んでみようかと思っています。

最後に…

松葉茶とキニーネは、スパイクタンパク除去に効果があるという話しがありますが、実際のところは効果があるのかどうか不明な点もありますが、手作りできたりもしますので、ご自身で試していただけたらと思います。

≪ この記事を閉じる

カテゴリー: 新型コロナウイルス

投稿日:2022年03月30日

スパイクタンパク質を考える

この記事を書いているのが、2022年3月30日ということで、新型コロナワクチンの3回目が実施されている時期となります。あらためてこの時期に、新型コロナワクチンの中身やその仕組みについて考えてみたいと思います。

この記事を書いているのが、2022年3月30日ということで、新型コロナワクチンの3回目が実施されている時期となります。あらためてこの時期に、新型コロナワクチンの中身やその仕組みについて考えてみたいと思います。ネット上には、この新型コロナワクチンの中身について、様々な憶測が飛び交っています。新型コロナワクチンの中身を分析することは違法とされているとか、世界各地の研究機関がもう既に、中身の解析は済んでいて、独自に動物実験が行われているとか、確かめようがなかったりすることが多くあります。

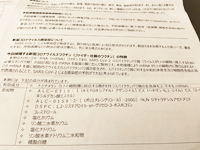

今回はあえて、ネット上の情報はここでは取り上げず、1回目のワクチン接種の案内として、私の住む埼玉県所沢市から届いた「新型コロナワクチン接種のご案内」という書類の中の「新型コロナワクチン予防接種についての説明書」に記されていた内容を元に考えてみたいと思います。

つまりこれは、所沢市の行政から郵送されてきた書類であり、厚生労働省の指示の元、作成された書類であると考えると、内容が良いかどうかは別として、ネット上のあやふやな話しというわけではありません。

この「新型コロナワクチン予防接種についての説明書」の「今回接種する新型コロナウィルスワクチンの特徴」という欄に以下の文章が記載されています。

「本剤はメッセンジャーRNA(mRNA)ワクチンであり、SARS-CoV-2のスパイクタンパク質(ウィルスがヒトの細胞へ侵入するために必要なタンパク質)の設計図となるmRNAを脂質の膜に包んだ製剤です。本剤接種によりmRNAがヒトの細胞内に取り込まれると、このmRNAを基に細胞内でウィルスのスパイクタンパク質が産生され、スパイクタンパク質に対する中和抗体産生及び細胞性免疫応答が誘導されることで、SARS-CoV-2による感染症の予防ができると考えられています。」

非常にわかりにくい説明文に思えるのは私だけでしょうか。わざとわかりにくくしているようにも思えます。

まず、この新型コロナワクチンというのは、メッセンジャーRNAワクチンというワクチンのタイプである、ということだと思います。このメッセンジャーRNAワクチンというのは、以前からあったインフルエンザワクチンのような不活化ワクチンと呼ばれるタイプとは別物だということだといえます。

インフルエンザの不活化ワクチンというのは、インフルエンザウィルスを弱毒化した成分を体内に入れることによって、体がその弱毒化されたウィルスに対して、抗体を作り、インフルエンザに感染した場合、その抗体によってインフルエンザウィルスと闘う、というものだと思います。

次に、「SARS-CoV-2のスパイクタンパク質(ウィルスがヒトの細胞へ侵入するために必要なタンパク質)の設計図となるmRNAを脂質の膜に包んだ製剤です。」とあります。

SARS-CoV-2というのは、新型コロナウィルスの別名ですので、新型コロナウィルスのスパイクタンパク質の設計図となるメッセンジャーRNAを脂肪の膜で包んだ薬剤である、ということだと思います。

この「スパイクタンパク質」というのが、このワクチンを理解するのに重要なキーワードになると思います。ここでは、スパイクタンパク質は、ウィルスがヒトの細胞に侵入するために必要なタンパク質とありますが、この説明はあまり重要なことを言っているとは思えません。

ここからが重要だと思いますが、「本剤接種によりmRNAがヒトの細胞内に取り込まれると、このmRNAを基に細胞内でウィルスのスパイクタンパク質が産生され、スパイクタンパク質に対する中和抗体産生及び細胞性免疫応答が誘導されることで、SARS-CoV-2による感染症の予防ができると考えられています。」とあります。

これは、このワクチンを接種すると、細胞内で、このメッセンジャーRNAを基にして、「新型コロナウィルスのスパイクタンパク質」が作られ、このスパイクタンパク質に対する抗体ができることで、新型コロナウィルスに感染した場合、闘うことができるようになる、ということだと思います。

わかりやすく説明すると以下のようになるかと思います。

先に説明したインフルエンザのワクチンの場合、弱毒化したウィルスを体内に入れることで、その弱毒化したウィルスに対して、抗体を作って、インフルエンザに感染した場合は、その作った抗体で闘うことができる、ということでした。

それに対して、新型コロナウィルスのメッセンジャーRNAワクチンの場合は、スパイクタンパク質を作るための設計図を含んだメッセンジャーRNAが体内に入ると、その設計図を基に、体内で「新型コロナウィルスのスパイクタンパク質」というものが作られ、そのスパイクタンパク質に対して、抗体を作って、新型コロナウィルスに感染した場合、その抗体でウィルスと闘う、ということになるかと思います。

従って、インフルエンザワクチンの弱毒化されたウィルスが、新型コロナウィルスワクチンのスパイクタンパク質に当たる、ということになりそうです。

ここからは、上記のことを踏まえて、私個人の考えとなります。

この新型コロナウィルスワクチンにおける、スパイクタンパク質というものが、接種者の体内で作られるということですが、このスパイクタンパク質に関して、気になることがあります。

それは、このスパイクタンパク質は、大きく分けて2つの副作用があるという話しがあることです。1つ目は、血栓症を引き起こす可能性がある、ということです。このスパイクタンパク質というのは、「スパイク」ということで、「トゲ」があり、スパイクタンパク質が血管内を流れる際、血管内をその「トゲ」でガリガリと傷つけ、その破片が血栓となる説があります。血栓は血の塊のようなもので、それが脳に飛んでいき、脳の毛細血管で詰まれば脳梗塞、心臓に飛んでいき、心臓の毛細血管で詰まれば心筋梗塞を引き起こす可能性があるとされています。

もう一つは、免疫低下を引き起こす、とされています。これは、詳しくどのような仕組みで免疫低下が起こるのかはわかりませんが、そういった説はあります。著しい免疫低下が起これば、感染症にかかりやすくなったり、重症化しやすくなったりすることは考えられますし、それ以外にも癌細胞の増殖を抑えられなくなることも考えられます。

私個人としては、所沢市から届いた説明書に書かれた新型コロナウィルスに対する効果というものよりも、スパイクタンパク質がもたらす副作用のほうを充分、認識し、警戒しなければならないと考えます。

現時点では、確実なことは何も言えませんが、この3回目のワクチン接種時期に、今一度、この「スパイクタンパク質」について、ご自身で調べ、考えていただいた上で、ご自身が決断する際の一つのポイントにしていただけたらと切に願います。

≪ この記事を閉じる

つまりこれは、所沢市の行政から郵送されてきた書類であり、厚生労働省の指示の元、作成された書類であると考えると、内容が良いかどうかは別として、ネット上のあやふやな話しというわけではありません。

この「新型コロナワクチン予防接種についての説明書」の「今回接種する新型コロナウィルスワクチンの特徴」という欄に以下の文章が記載されています。

「本剤はメッセンジャーRNA(mRNA)ワクチンであり、SARS-CoV-2のスパイクタンパク質(ウィルスがヒトの細胞へ侵入するために必要なタンパク質)の設計図となるmRNAを脂質の膜に包んだ製剤です。本剤接種によりmRNAがヒトの細胞内に取り込まれると、このmRNAを基に細胞内でウィルスのスパイクタンパク質が産生され、スパイクタンパク質に対する中和抗体産生及び細胞性免疫応答が誘導されることで、SARS-CoV-2による感染症の予防ができると考えられています。」

非常にわかりにくい説明文に思えるのは私だけでしょうか。わざとわかりにくくしているようにも思えます。

まず、この新型コロナワクチンというのは、メッセンジャーRNAワクチンというワクチンのタイプである、ということだと思います。このメッセンジャーRNAワクチンというのは、以前からあったインフルエンザワクチンのような不活化ワクチンと呼ばれるタイプとは別物だということだといえます。

インフルエンザの不活化ワクチンというのは、インフルエンザウィルスを弱毒化した成分を体内に入れることによって、体がその弱毒化されたウィルスに対して、抗体を作り、インフルエンザに感染した場合、その抗体によってインフルエンザウィルスと闘う、というものだと思います。

次に、「SARS-CoV-2のスパイクタンパク質(ウィルスがヒトの細胞へ侵入するために必要なタンパク質)の設計図となるmRNAを脂質の膜に包んだ製剤です。」とあります。

SARS-CoV-2というのは、新型コロナウィルスの別名ですので、新型コロナウィルスのスパイクタンパク質の設計図となるメッセンジャーRNAを脂肪の膜で包んだ薬剤である、ということだと思います。

この「スパイクタンパク質」というのが、このワクチンを理解するのに重要なキーワードになると思います。ここでは、スパイクタンパク質は、ウィルスがヒトの細胞に侵入するために必要なタンパク質とありますが、この説明はあまり重要なことを言っているとは思えません。

ここからが重要だと思いますが、「本剤接種によりmRNAがヒトの細胞内に取り込まれると、このmRNAを基に細胞内でウィルスのスパイクタンパク質が産生され、スパイクタンパク質に対する中和抗体産生及び細胞性免疫応答が誘導されることで、SARS-CoV-2による感染症の予防ができると考えられています。」とあります。

これは、このワクチンを接種すると、細胞内で、このメッセンジャーRNAを基にして、「新型コロナウィルスのスパイクタンパク質」が作られ、このスパイクタンパク質に対する抗体ができることで、新型コロナウィルスに感染した場合、闘うことができるようになる、ということだと思います。

わかりやすく説明すると以下のようになるかと思います。

先に説明したインフルエンザのワクチンの場合、弱毒化したウィルスを体内に入れることで、その弱毒化したウィルスに対して、抗体を作って、インフルエンザに感染した場合は、その作った抗体で闘うことができる、ということでした。

それに対して、新型コロナウィルスのメッセンジャーRNAワクチンの場合は、スパイクタンパク質を作るための設計図を含んだメッセンジャーRNAが体内に入ると、その設計図を基に、体内で「新型コロナウィルスのスパイクタンパク質」というものが作られ、そのスパイクタンパク質に対して、抗体を作って、新型コロナウィルスに感染した場合、その抗体でウィルスと闘う、ということになるかと思います。

従って、インフルエンザワクチンの弱毒化されたウィルスが、新型コロナウィルスワクチンのスパイクタンパク質に当たる、ということになりそうです。

ここからは、上記のことを踏まえて、私個人の考えとなります。

この新型コロナウィルスワクチンにおける、スパイクタンパク質というものが、接種者の体内で作られるということですが、このスパイクタンパク質に関して、気になることがあります。

それは、このスパイクタンパク質は、大きく分けて2つの副作用があるという話しがあることです。1つ目は、血栓症を引き起こす可能性がある、ということです。このスパイクタンパク質というのは、「スパイク」ということで、「トゲ」があり、スパイクタンパク質が血管内を流れる際、血管内をその「トゲ」でガリガリと傷つけ、その破片が血栓となる説があります。血栓は血の塊のようなもので、それが脳に飛んでいき、脳の毛細血管で詰まれば脳梗塞、心臓に飛んでいき、心臓の毛細血管で詰まれば心筋梗塞を引き起こす可能性があるとされています。

もう一つは、免疫低下を引き起こす、とされています。これは、詳しくどのような仕組みで免疫低下が起こるのかはわかりませんが、そういった説はあります。著しい免疫低下が起これば、感染症にかかりやすくなったり、重症化しやすくなったりすることは考えられますし、それ以外にも癌細胞の増殖を抑えられなくなることも考えられます。

私個人としては、所沢市から届いた説明書に書かれた新型コロナウィルスに対する効果というものよりも、スパイクタンパク質がもたらす副作用のほうを充分、認識し、警戒しなければならないと考えます。

現時点では、確実なことは何も言えませんが、この3回目のワクチン接種時期に、今一度、この「スパイクタンパク質」について、ご自身で調べ、考えていただいた上で、ご自身が決断する際の一つのポイントにしていただけたらと切に願います。

≪ この記事を閉じる

カテゴリー: 新型コロナウイルス

投稿日:2022年03月23日

東洋医学と西洋医学のそれぞれの強み

日本では明治維新以降、西洋医学が医療の中心である、というより、西洋医学が医療として採用され、東洋医学が追いやられているのが現状ですが、そんな中、西洋医学を頼るものの、結果が出ない、良くならない、どころか、病状が低調のまま固定化されている方が多いように感じます。

日本では明治維新以降、西洋医学が医療の中心である、というより、西洋医学が医療として採用され、東洋医学が追いやられているのが現状ですが、そんな中、西洋医学を頼るものの、結果が出ない、良くならない、どころか、病状が低調のまま固定化されている方が多いように感じます。私は、西洋医学を全否定するつもりはありませんが、東洋医学に携わる鍼師としても、東洋医学と西洋医学にはそれぞれの強みがあって、医療を求める患者さんはそれを理解した上で、どう自分の病と向き合って、克服するのかを考えていただきたいと切に願います。

そこで、私なりの東洋医学と西洋医学のそれぞれの強みをまとめてみたいと思います。

西洋医学の特徴

西洋医学の基本的な考え方というのは、科学が土台になっています。科学的であることが条件となります。科学で証明できないことは除外するという傾向があると思います。

科学的であるということは、物事を分けていき、よりミクロな世界に踏み込んでいくことになります。従って、体の全体の状態を診るというよりも、行き着く先は細胞であったり、遺伝子といったことになります。

また、脳外科、呼吸器内科、消化器内科、循環器内科、眼科、耳鼻科、歯科、心療内科といったように、体をパーツ、パーツに分けていって、それぞれの専門分野に分けていく特徴があります。その専門分野同士で連携があれば良いですが、あまりそのような連携はみられないと私は思います。

西洋医学の強み

西洋医学は、強い刺激(衝撃)が短時間に身体に生じたことが原因になっている疾患に対して強みを発揮する医学だと私は思います。例えば、交通事故で強い衝撃が一瞬、体に生じたことによって、外傷を負ったり、骨折したり、出血が多量であったり、といった場合のことです。

西洋医学は、強い刺激(衝撃)が短時間に身体に生じたことが原因になっている疾患に対して強みを発揮する医学だと私は思います。例えば、交通事故で強い衝撃が一瞬、体に生じたことによって、外傷を負ったり、骨折したり、出血が多量であったり、といった場合のことです。このような場合、救命医療ともいえ、時間との勝負になります。このまま放っておいたら命を落とす可能性が高い状況です。この場合、西洋医学の手法で一命を取り留める、ということが西洋医学の得意な分野であると思います。

これが役立つ状況というのは、戦争なのではないでしょうか。明治時代に、日本も西洋医学を採用し、東洋医学を弾圧し、追いやった歴史がありますが、これも国が戦争に役立つ医療として西洋医学を採用した面もあったと思います。

また、心筋梗塞や脳梗塞といった疾患の場合も危険な一刻を争う状況でも、西洋医学によって一命を取り止めるケースは多々あると思います。ただ、その心筋梗塞や脳梗塞を引き起こした原因を辿っていくと、血液の性状に問題があったり、体質の改善が必要な場合もあり、そのような場合は、「強い刺激が短期間に体に生じた」とは言えないのではないかと思います。そのような原因を薬剤のみで根本治癒できることはないのではないかと思います。

薬剤の投与に関しては、症状を軽減させる、消失させる、ということは可能である場合があるかと思います。しかし、私の考えでは、症状というのは、体の反応が表に現れている状態ともいえ、症状は「悪」だとは思っていません。症状をなくせばいい、ということではなく、もっと根本的な原因に対してアプローチして、その結果、症状が消えていくというのが理想だと思います。

例えば、腰痛で、腰の深部に硬さがあって、それによって腰に痛みや痺れが生じている場合、その腰の深部の硬さを緩めることができなければ、本当の意味での完治とはなりません。しかし、その腰痛に痛み止めの薬を服用したところで、痛み止めの薬は、脳につながる痛みの伝導路を伝わる電気信号を遮断することをしているだけなので、腰の深部の硬さが重症であればあるほど、硬さが緩まることはほぼなく、薬の効果が切れれば、再び痛みが現れることは多々あると思います。

また、風邪をひいて、発熱がある場合、発熱というのは、自己の免疫力を高めるために体温を上げている現象といえるので、解熱剤で体温を強制的に下げてしまうことは、免疫力が高まらず、長患いになってしまうことも考えられます。

このような意味でも、西洋医学は症状に対処する「対処療法」という面がかなりあると思います。今ある症状をなんとか抑えて、凌ぐという考えは必要なことも多くあると思いますが、それだけで完治することが困難であったり、逆にうまくいかず、長患いになったり、悪化することもあり得ることは認識しておいたほうがいいかと思います。

東洋医学の特徴

東洋医学の基本的な考え方は、身体は全体で一つであり、それぞれの内臓、器官、組織といったものが関係し合っていて、調和が保たれていることが健康であるとされます。

その調和が保たれれば、あとは自己のもつ自然治癒力が充分に働いて、病を完治してくれる、という考え方となります。

従って、治療は全体のバランスを整える、滞っている血液や気の流れを改善させることによって、自然治癒力がフルに働いてくれる体内環境の実現を目指すことになります。

東洋医学の強み

ここまで、西洋医学、東洋医学、それぞれの特徴をみていただいて、ご理解いただけるかと思うのですが、それぞれが相反する面が多いということになり、東洋医学の強みというのは、西洋医学の強みと相反するというか、逆とも言えるかもしれません。

ここまで、西洋医学、東洋医学、それぞれの特徴をみていただいて、ご理解いただけるかと思うのですが、それぞれが相反する面が多いということになり、東洋医学の強みというのは、西洋医学の強みと相反するというか、逆とも言えるかもしれません。従って、東洋医学の強みは、弱い刺激が長期間に渡って、体に影響したことが原因となっている疾患に対して、効果が発揮しやすいと言えると思います。

言い換えれば、慢性的な症状に対して効果的であるということです。慢性的な疾患は、病の原因が一瞬の衝撃を受けるようなことではなく、微量な刺激がじわじわと何年、何十年とかけて、形作られるものとなります。

治療としては、体質改善といったことが基本的に必要なことになります。これは、放っておいたら、直ぐに命に関わるといったことではありませんが、本人も気がつかず、気がついた時は重症であったりすることもあるわけです。

東洋医学にとって、お手上げな状況は、一刻を争う救命医療が必要な場面であり、早急に今、目の前にある症状を取り去らないと危険であるといった場合だと思います。戦争で、地雷を踏んで、足がもげてしまった、内臓が飛び出てしまった、といった場合にできることはないのではないか、ということです。

どう選択するか

患者さんの立場であれば、ご自身の抱える疾患や症状によって、どのような医療を選択するかは、最後は医師でもなく、私のような鍼師でもなく、ご家族でも親戚でもなく、友人でもなく、ご自身の決断となります。

患者さんの立場であれば、ご自身の抱える疾患や症状によって、どのような医療を選択するかは、最後は医師でもなく、私のような鍼師でもなく、ご家族でも親戚でもなく、友人でもなく、ご自身の決断となります。その決断をするにあたり、上記のような西洋医学と東洋医学の違いや強みといったことを考えた上で、決断していただけたらと願います。

今回は東洋医学と西洋医学のそれぞれの強み、と題してきましたが、「強み」がつかめれば、「弱み」も見えてくるかと思います。

また、「強い刺激、弱い刺激」「短期間、長期間」といったことが基準となるということでしたが、疾患や症状によっては、どちらかはっきりしない、何とも言えない、といったこともあるかもしれません。それでも、大まかな基準として、参考にしていただけたら幸いです。

≪ この記事を閉じる

カテゴリー: 鍼治療について

投稿日:2022年03月04日

私の玄米の炊き方

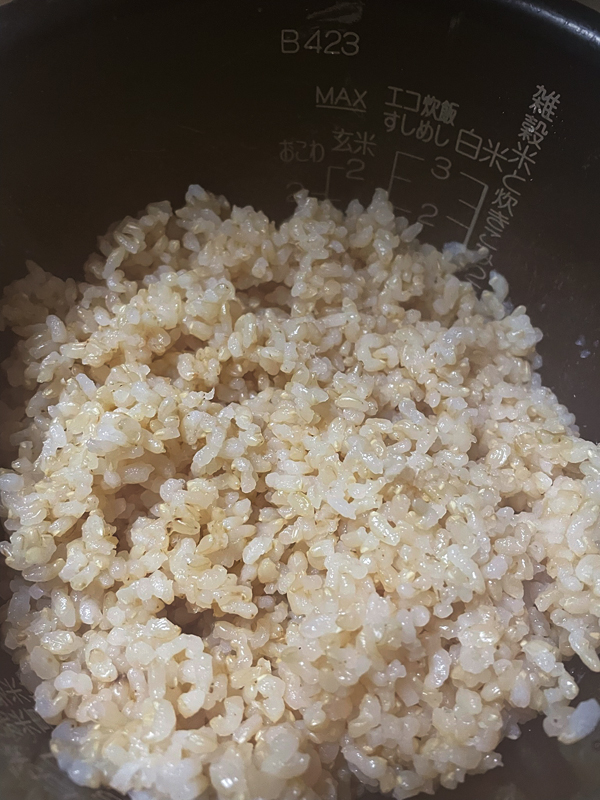

前回のコラム記事の続きとして、今回は、私が普段、玄米を炊く時の炊き方をご紹介できたらと思います。

前回のコラム記事の続きとして、今回は、私が普段、玄米を炊く時の炊き方をご紹介できたらと思います。前回のコラムでも述べたように、私は玄米を炊く前に、玄米を煎ってから炊くようにしてますので、そのような炊き方が参考にしていただけるようでしたら、嬉しく思います。なぜ、煎ってから炊くのか、といったことは前回のコラムに記した通りです。

前回コラム記事

鍼灸院神尾コラム記事「玄米は消化が悪いのか」

用意するもの

私が玄米を炊くときは、以下のものを用意します。

・玄米…2カップ。私の場合、食べる量と炊飯ジャーの関係で、一度に炊く量は常に2カップ分にしています。一度に2カップ以上、炊く必要のある場合は、それに対応した炊飯ジャーも必要ですし、煎るのも大変かと思います。2カップ分を炊いて余ってしまう場合は、そのまま炊飯ジャーで保温できますし、玄米は白米のように1日や2日で傷んでしまうようなことはなく、おそらく1週間以上は食べれるかと思います。ただ、炊いてから2日ぐらい経過すると、玄米自体の水分が抜けてきて硬くなりますので、その場合は、鍋に硬くなった玄米と適量の水を入れて火にかけ、玄米が柔らかくなるまで煮て、お粥のようにしていただけるかと思います。それと、玄米自体ですが、玄米は外側の薄皮というか、胚芽と糠の部分を含みますので、農薬を使用されて栽培された玄米はおすすめできません。できたら、自然農法や有機栽培農法で栽培された玄米をおすすめいたします。私は、自然耕の玄米を注文しています。気になる方は、「日本の水田を守る会」ホームページをご覧ください。

・玄米…2カップ。私の場合、食べる量と炊飯ジャーの関係で、一度に炊く量は常に2カップ分にしています。一度に2カップ以上、炊く必要のある場合は、それに対応した炊飯ジャーも必要ですし、煎るのも大変かと思います。2カップ分を炊いて余ってしまう場合は、そのまま炊飯ジャーで保温できますし、玄米は白米のように1日や2日で傷んでしまうようなことはなく、おそらく1週間以上は食べれるかと思います。ただ、炊いてから2日ぐらい経過すると、玄米自体の水分が抜けてきて硬くなりますので、その場合は、鍋に硬くなった玄米と適量の水を入れて火にかけ、玄米が柔らかくなるまで煮て、お粥のようにしていただけるかと思います。それと、玄米自体ですが、玄米は外側の薄皮というか、胚芽と糠の部分を含みますので、農薬を使用されて栽培された玄米はおすすめできません。できたら、自然農法や有機栽培農法で栽培された玄米をおすすめいたします。私は、自然耕の玄米を注文しています。気になる方は、「日本の水田を守る会」ホームページをご覧ください。・フライパン…できれば鉄製がいいと思います。空煎りしますので、テフロン加工がされているものは、テフロンが剥がれてしまうかと思いますので、おすすめできません。フライパンの大きさは、2カップのお米を回せるぐらいなので、深さにもよりますが、直径20~25センチぐらいが煎りやすいかと思います。あまり大きすぎるとフライパンが重くて、煎るのが嫌になってしまいますので、ご注意ください。ちなみに、我が家のフライパンの直径は24センチです。

・炊飯ジャー…玄米モードが搭載されているジャーをおすすめいたします。理由は、玄米モードは白米のモードよりも火力が強い、または圧力が強い設定だと思うので、玄米モードのほうが玄米の炊き上がりとしては良いかと思うことです。また、玄米モードがある炊飯ジャーの内釜には、玄米の場合の水の量の目盛りがあるので、水の量もわかりやすいかと思います。圧力釜で炊く方法のほうが、さらに玄米は柔らかく炊けるかと思いますが、私の場合は、最近はそこまで手間がかけられないので、炊飯ジャーで炊いています。

・木製しゃもじ

・タイマー

・ざるとボール

煎る前に

2カップ分の玄米をざるとボールに入れ、水道水で軽く洗います。この時、白米を炊く時のように、お米を研ぐ必要はありません。お米の表面を軽くすすぐ程度で充分かと思います。その後、水を切って、数分間置いて、水がある程度、切れるのを待ちます。

2カップ分の玄米をざるとボールに入れ、水道水で軽く洗います。この時、白米を炊く時のように、お米を研ぐ必要はありません。お米の表面を軽くすすぐ程度で充分かと思います。その後、水を切って、数分間置いて、水がある程度、切れるのを待ちます。また、お米を煎る前に、水に浸けて数十分、置いておく、といったことはしません。

いよいよ煎ります

水がある程度、切れても、お米は濡れたままですが、そのままフライパンに玄米を移します。

点火して、火加減は我が家のガスレンジの場合は、強火ではありますが、強火マックスの状態の2割減といった火加減になります。右の写真がその火加減です。

点火して、火加減は我が家のガスレンジの場合は、強火ではありますが、強火マックスの状態の2割減といった火加減になります。右の写真がその火加減です。点火したら、タイマーを5分間にセットしてスタートさせます。

5分間の内、前半の2分半は玄米を洗った時の玄米の湿った水分を飛ばす感じになり、後半の2分半で、玄米に熱を与えていくといった感じになります。

前半は、しゃもじで軽くかき混ぜる感じで、水分を飛ばしていきます。後半は、フライパンを振って、煎っていきます。

終盤は、香ばしい香りがたちますので、玄米が焦げ過ぎないところで、火を止めます。それぞれのガス台によって、火の強さが違うかと思いますので、だいたい5分間で、玄米が焦げ過ぎず、香ばしい仕上がりになったら、煎るのを止める、といった感じで、何度かやっていくうちに、どの程度、煎ったら良いかがわかってくるかと思います。

終盤は、香ばしい香りがたちますので、玄米が焦げ過ぎないところで、火を止めます。それぞれのガス台によって、火の強さが違うかと思いますので、だいたい5分間で、玄米が焦げ過ぎず、香ばしい仕上がりになったら、煎るのを止める、といった感じで、何度かやっていくうちに、どの程度、煎ったら良いかがわかってくるかと思います。煎り終わると、下の写真のようにお米が、うっすら茶色がかる感じになります。

煎り終わったら

火を止めたら、玄米が入っているフライパンに水を入れます。水の量は後で調整しますので、この時点では、水の量は正確ではなくて構いませんが、だいたい玄米の量の倍ぐらいです。

火を止めたら、玄米が入っているフライパンに水を入れます。水の量は後で調整しますので、この時点では、水の量は正確ではなくて構いませんが、だいたい玄米の量の倍ぐらいです。5分間、煎った直後ですから、そこに水を入れると、フライパンの中が沸騰したようになりますので、火傷しないよう気をつけてください。数秒後にはフライパンの中が落ち着きますので、炊飯ジャーの内釜にフライパンの中の玄米と水の全てを移します。

この時、玄米モードを搭載した炊飯ジャーですと、内釜に玄米の場合の水の量の目盛りがありますので、玄米2カップ分の水の量に調整します。私の場合は、いつも2カップよりも少し多めの水の量にしています。ここで、水の量を調整するので、煎り終わった直後にフライパンに入れる水の量はだいたいの量で良いです。

この時、玄米モードを搭載した炊飯ジャーですと、内釜に玄米の場合の水の量の目盛りがありますので、玄米2カップ分の水の量に調整します。私の場合は、いつも2カップよりも少し多めの水の量にしています。ここで、水の量を調整するので、煎り終わった直後にフライパンに入れる水の量はだいたいの量で良いです。内釜を炊飯ジャーにセットして、玄米モードで炊飯をスタートします。セットして直ぐに炊き始めても、セットしてから時間を空けてから炊き始めても、炊き上がりに大きな差はないように思えます。セットしてから時間を空ければ、玄米が水を吸って、柔らかく炊けるかというと、私にはそれほどの違いはないように思えます。

炊き上がると

我が家の炊飯ジャーには、「玄米モード」と「玄米熟成モード」という2つのモードがあり、後者のほうが炊き時間が40分ぐらい長いですが、炊き上がりとしては大きな差がないので、時間に余裕があるかどうかや気分で選んでいます。

我が家の炊飯ジャーには、「玄米モード」と「玄米熟成モード」という2つのモードがあり、後者のほうが炊き時間が40分ぐらい長いですが、炊き上がりとしては大きな差がないので、時間に余裕があるかどうかや気分で選んでいます。炊きあがりとしては、玄米を煎ってから炊く場合と煎らずに炊く場合では、煎ってから炊いたほうが、香ばしく、食感もベタつきがなく、軽いものに個人的には感じます。

今回の炊きあがりは以下の写真のようになりました。

最後に

3回にわたり、玄米について、今まで私が感じてきたことや考えてきたこと、また、実際の私の玄米の炊き方などをコラムにさせていただきました。

玄米に関しても、いろいろな考え方がありますし、「絶対こうだ」「これで間違いない」といったことはなく、それぞれがご自身に合ったことを継続していただけたらと思っています。ある意味、信念のようなものが必要なこともあるかもしれませんが、柔軟に考えてみて、ご自身で試してみた上で、判断していただき、ご自身に合ったものを残していく、続けていく、といったことで良いのではないかと思っています。

≪ この記事を閉じる

カテゴリー: 食養

投稿日:2022年02月09日

玄米は消化が悪いのか

「玄米って体に良いかもしれないですけど、消化が悪いって言いますよね?」

「玄米って体に良いかもしれないですけど、消化が悪いって言いますよね?」と、言われたことがあります。玄米が体にとってどうなのかについて私の考えとしては、以下の前回のコラムにいたしました。

鍼灸院神尾コラム記事「玄米と白米の違い」

次に、「玄米は消化が悪い」という個所になりますが、私個人としては玄米を食べると胃がもたれる、といったことがないので、消化が悪いということは実感としてはありません。

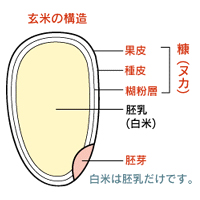

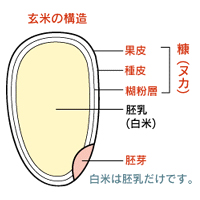

しかし、玄米には硬い食感があり、それが消化が悪そうな印象を与えるのかもしれません。玄米が硬いと感じるのは、下図にあるように、構造上、最も外側に薄皮のような糠(ぬか)や胚芽があるためかと思います。

白米では、糠と胚芽を削ぎ落としてしまうため、白米を食することに慣れている人にとっては、「玄米は硬い」→「玄米は消化に悪そう」と感じてしまうかもしれません。

それと、玄米を食するのに気をつける点は、「よく噛む」ということです。一口につき何回、噛んだほうがいい、とったことを言うつもりはありませんが、スルスル玄米を飲み込んでしまうような食べ方をすると、美味しくもなく、消化にも悪いと思います。

玄米食の楽しみというのは、良く噛んで、玄米の甘みを楽しむということだと思っています。玄米は噛めば噛むほど甘みが出て、それを美味しいと感じる感覚が必要だと思います。また、噛むほど、唾液が分泌され、消化を助け、体への吸収も促進されるのだと思います。

ここからは、玄米が消化に悪いという説を唱える人が、ある理由を挙げていたことについて触れてみたいと思います。

ここからは、玄米が消化に悪いという説を唱える人が、ある理由を挙げていたことについて触れてみたいと思います。

それは、「玄米の表面には、発芽抑制因子というものがあり、その発芽抑制因子が消化に悪い。」ということでした。

「発芽抑制因子」というのは、玄米に限らず、「種」に見られるもののようです。玄米も例えば、玄米を水の中に浸しておけば、1週間程度で、発芽します。それを発芽玄米と呼びます。つまり、玄米も種といえます。

種は発芽せずに種として存在するには、発芽しない状態を維持しなければなりません。発芽を抑える物質が種の表面に存在し、それが種を守っているという話があります。実際に、発芽する時は、水分であったり、土の養分といったものが種の表面の「発芽抑制因子」を中和するというか、バリアを突き破るような形で、「発芽抑制状態」が崩れるということのようです。

私個人としては、そのような「発芽抑制因子」といった物質が種の表面にあってもなくても、「種」は温度、湿度、気圧、光線量などといった周りの自然環境が種にとって完璧に整った時に、何かスイッチのようなものが点いて、種は発芽するのではないかと思うが自然な気がします。

その「発芽抑制因子」が消化に悪い、ということに仮にした場合、発芽しない状態でもその「発芽抑制因子」を壊すことができれば、消化に良い玄米が炊けるという話があり、その方法は、玄米を「煎る」ことだそうです。

この話を聞いてから、我が家でも玄米を炊くときは、先に玄米を煎ってから炊くようにしています。詳しい炊き方は後日、コラム記事にしたいと思います。

私の炊き方は、簡単に述べると、2カップの玄米を軽く洗って水を切ってから、フライパンで強火で5分間煎り、そのフライパン上に水を入れ、水が沸騰したような状態になるのですが、それが落ち着いたら、煎った玄米と水を炊飯ジャーの釜にいれて、炊飯ジャーの玄米モードでセットして炊いています。炊く前に玄米を水に浸けておく、といったことはしません。

実際に、煎ってから炊くと、香ばしい炊き上がりになります。私個人としては、元々煎らずに炊いても消化に悪いと感じたことがないので、なんとも言えなかったりはしますが、何かマイナスになる点はないと感じています。

初めて試した時は、5分間強火で煎ると玄米の表面が完全に焦げるわけではないのですが、多少焦げたような感じになり、玄米が焦げていたら、それは体には良くないのではないか、と思いました。

初めて試した時は、5分間強火で煎ると玄米の表面が完全に焦げるわけではないのですが、多少焦げたような感じになり、玄米が焦げていたら、それは体には良くないのではないか、と思いました。

しかし、玄米を完全に焦がしたものを煎じて飲む玄米療法が東城百合子著「家庭でできる自然療法」に「黒入り玄米」として書かれていて、玄米を焦がすことで薬効があるということを知り、それからは多少焦げ気味になっても問題ないとしています。

「家庭でできる自然療法」では、玄米を2〜3時間弱火で真っ黒になるまで煎り、それを煎じてコーヒーのようにして飲むと、弱った体に活力を与え、食欲が増進する、とあります。また、体の毒素を排毒し、便通、利尿の通りを良くして、新陳代謝を促し、老廃物を排出するとあります。

そんなわけで、玄米が焦げること自体には問題ないどころか薬効まであるということがわかったのですが、実際に日常的に煎って炊く場合は、焦げるほどは煎らずに、強火ではありますが火加減を調節して香ばしいぐらいにしています。

煎って炊く場合と煎らないで炊く場合での私が感じる違いは、煎った場合のほうが、食感としては軽い感じがして、ベタベタとした食感がありません。また、しゃもじに付く玄米が煎ったほうが、しゃもじにくっつきにくい、といった違いもあります。

まとめますと、「玄米が消化に悪いのか」といったことについては、私個人としては、どのような炊き方をしても、よく噛んで玄米の甘みを楽しめるような食べ方をしていれば、玄米が消化に悪いとは感じていません。でも、感じ方は人それぞれで、玄米が硬い、消化が悪いと感じる方や、玄米を試してみたい玄米初心者の方にとっては、玄米を煎ってから炊く方法はおすすめできます。

何事もこういうことは、試してみて、自分に合っているのか、どうなのかをご自身で判断していただければいいと思いますので、悩まずにまずは試してみて、ご自身で感じていただけたらと思います。

次回のコラムでは、実際に私がどのように玄米を炊いているか、ご紹介できたらと思います。

≪ この記事を閉じる

白米では、糠と胚芽を削ぎ落としてしまうため、白米を食することに慣れている人にとっては、「玄米は硬い」→「玄米は消化に悪そう」と感じてしまうかもしれません。

よく噛まないと美味しくない

それと、玄米を食するのに気をつける点は、「よく噛む」ということです。一口につき何回、噛んだほうがいい、とったことを言うつもりはありませんが、スルスル玄米を飲み込んでしまうような食べ方をすると、美味しくもなく、消化にも悪いと思います。

玄米食の楽しみというのは、良く噛んで、玄米の甘みを楽しむということだと思っています。玄米は噛めば噛むほど甘みが出て、それを美味しいと感じる感覚が必要だと思います。また、噛むほど、唾液が分泌され、消化を助け、体への吸収も促進されるのだと思います。

発芽抑制因子

ここからは、玄米が消化に悪いという説を唱える人が、ある理由を挙げていたことについて触れてみたいと思います。

ここからは、玄米が消化に悪いという説を唱える人が、ある理由を挙げていたことについて触れてみたいと思います。それは、「玄米の表面には、発芽抑制因子というものがあり、その発芽抑制因子が消化に悪い。」ということでした。

「発芽抑制因子」というのは、玄米に限らず、「種」に見られるもののようです。玄米も例えば、玄米を水の中に浸しておけば、1週間程度で、発芽します。それを発芽玄米と呼びます。つまり、玄米も種といえます。

種は発芽せずに種として存在するには、発芽しない状態を維持しなければなりません。発芽を抑える物質が種の表面に存在し、それが種を守っているという話があります。実際に、発芽する時は、水分であったり、土の養分といったものが種の表面の「発芽抑制因子」を中和するというか、バリアを突き破るような形で、「発芽抑制状態」が崩れるということのようです。

私個人としては、そのような「発芽抑制因子」といった物質が種の表面にあってもなくても、「種」は温度、湿度、気圧、光線量などといった周りの自然環境が種にとって完璧に整った時に、何かスイッチのようなものが点いて、種は発芽するのではないかと思うが自然な気がします。

その「発芽抑制因子」が消化に悪い、ということに仮にした場合、発芽しない状態でもその「発芽抑制因子」を壊すことができれば、消化に良い玄米が炊けるという話があり、その方法は、玄米を「煎る」ことだそうです。

煎ってから炊く

この話を聞いてから、我が家でも玄米を炊くときは、先に玄米を煎ってから炊くようにしています。詳しい炊き方は後日、コラム記事にしたいと思います。

私の炊き方は、簡単に述べると、2カップの玄米を軽く洗って水を切ってから、フライパンで強火で5分間煎り、そのフライパン上に水を入れ、水が沸騰したような状態になるのですが、それが落ち着いたら、煎った玄米と水を炊飯ジャーの釜にいれて、炊飯ジャーの玄米モードでセットして炊いています。炊く前に玄米を水に浸けておく、といったことはしません。

実際に、煎ってから炊くと、香ばしい炊き上がりになります。私個人としては、元々煎らずに炊いても消化に悪いと感じたことがないので、なんとも言えなかったりはしますが、何かマイナスになる点はないと感じています。

玄米は焦げても大丈夫?

初めて試した時は、5分間強火で煎ると玄米の表面が完全に焦げるわけではないのですが、多少焦げたような感じになり、玄米が焦げていたら、それは体には良くないのではないか、と思いました。

初めて試した時は、5分間強火で煎ると玄米の表面が完全に焦げるわけではないのですが、多少焦げたような感じになり、玄米が焦げていたら、それは体には良くないのではないか、と思いました。しかし、玄米を完全に焦がしたものを煎じて飲む玄米療法が東城百合子著「家庭でできる自然療法」に「黒入り玄米」として書かれていて、玄米を焦がすことで薬効があるということを知り、それからは多少焦げ気味になっても問題ないとしています。

「家庭でできる自然療法」では、玄米を2〜3時間弱火で真っ黒になるまで煎り、それを煎じてコーヒーのようにして飲むと、弱った体に活力を与え、食欲が増進する、とあります。また、体の毒素を排毒し、便通、利尿の通りを良くして、新陳代謝を促し、老廃物を排出するとあります。

そんなわけで、玄米が焦げること自体には問題ないどころか薬効まであるということがわかったのですが、実際に日常的に煎って炊く場合は、焦げるほどは煎らずに、強火ではありますが火加減を調節して香ばしいぐらいにしています。

煎って炊く場合と煎らないで炊く場合での私が感じる違いは、煎った場合のほうが、食感としては軽い感じがして、ベタベタとした食感がありません。また、しゃもじに付く玄米が煎ったほうが、しゃもじにくっつきにくい、といった違いもあります。

まとめ

まとめますと、「玄米が消化に悪いのか」といったことについては、私個人としては、どのような炊き方をしても、よく噛んで玄米の甘みを楽しめるような食べ方をしていれば、玄米が消化に悪いとは感じていません。でも、感じ方は人それぞれで、玄米が硬い、消化が悪いと感じる方や、玄米を試してみたい玄米初心者の方にとっては、玄米を煎ってから炊く方法はおすすめできます。

何事もこういうことは、試してみて、自分に合っているのか、どうなのかをご自身で判断していただければいいと思いますので、悩まずにまずは試してみて、ご自身で感じていただけたらと思います。

次回のコラムでは、実際に私がどのように玄米を炊いているか、ご紹介できたらと思います。

≪ この記事を閉じる

カテゴリー: 食養