コラム

コラムをカテゴリー別にご覧になる際は、下記のご覧になりたいカテゴリー名をクリックされてください。

投稿日:2022年03月04日

私の玄米の炊き方

前回のコラム記事の続きとして、今回は、私が普段、玄米を炊く時の炊き方をご紹介できたらと思います。

前回のコラム記事の続きとして、今回は、私が普段、玄米を炊く時の炊き方をご紹介できたらと思います。前回のコラムでも述べたように、私は玄米を炊く前に、玄米を煎ってから炊くようにしてますので、そのような炊き方が参考にしていただけるようでしたら、嬉しく思います。なぜ、煎ってから炊くのか、といったことは前回のコラムに記した通りです。

前回コラム記事

鍼灸院神尾コラム記事「玄米は消化が悪いのか」

用意するもの

私が玄米を炊くときは、以下のものを用意します。

・玄米…2カップ。私の場合、食べる量と炊飯ジャーの関係で、一度に炊く量は常に2カップ分にしています。一度に2カップ以上、炊く必要のある場合は、それに対応した炊飯ジャーも必要ですし、煎るのも大変かと思います。2カップ分を炊いて余ってしまう場合は、そのまま炊飯ジャーで保温できますし、玄米は白米のように1日や2日で傷んでしまうようなことはなく、おそらく1週間以上は食べれるかと思います。ただ、炊いてから2日ぐらい経過すると、玄米自体の水分が抜けてきて硬くなりますので、その場合は、鍋に硬くなった玄米と適量の水を入れて火にかけ、玄米が柔らかくなるまで煮て、お粥のようにしていただけるかと思います。それと、玄米自体ですが、玄米は外側の薄皮というか、胚芽と糠の部分を含みますので、農薬を使用されて栽培された玄米はおすすめできません。できたら、自然農法や有機栽培農法で栽培された玄米をおすすめいたします。私は、自然耕の玄米を注文しています。気になる方は、「日本の水田を守る会」ホームページをご覧ください。

・玄米…2カップ。私の場合、食べる量と炊飯ジャーの関係で、一度に炊く量は常に2カップ分にしています。一度に2カップ以上、炊く必要のある場合は、それに対応した炊飯ジャーも必要ですし、煎るのも大変かと思います。2カップ分を炊いて余ってしまう場合は、そのまま炊飯ジャーで保温できますし、玄米は白米のように1日や2日で傷んでしまうようなことはなく、おそらく1週間以上は食べれるかと思います。ただ、炊いてから2日ぐらい経過すると、玄米自体の水分が抜けてきて硬くなりますので、その場合は、鍋に硬くなった玄米と適量の水を入れて火にかけ、玄米が柔らかくなるまで煮て、お粥のようにしていただけるかと思います。それと、玄米自体ですが、玄米は外側の薄皮というか、胚芽と糠の部分を含みますので、農薬を使用されて栽培された玄米はおすすめできません。できたら、自然農法や有機栽培農法で栽培された玄米をおすすめいたします。私は、自然耕の玄米を注文しています。気になる方は、「日本の水田を守る会」ホームページをご覧ください。・フライパン…できれば鉄製がいいと思います。空煎りしますので、テフロン加工がされているものは、テフロンが剥がれてしまうかと思いますので、おすすめできません。フライパンの大きさは、2カップのお米を回せるぐらいなので、深さにもよりますが、直径20~25センチぐらいが煎りやすいかと思います。あまり大きすぎるとフライパンが重くて、煎るのが嫌になってしまいますので、ご注意ください。ちなみに、我が家のフライパンの直径は24センチです。

・炊飯ジャー…玄米モードが搭載されているジャーをおすすめいたします。理由は、玄米モードは白米のモードよりも火力が強い、または圧力が強い設定だと思うので、玄米モードのほうが玄米の炊き上がりとしては良いかと思うことです。また、玄米モードがある炊飯ジャーの内釜には、玄米の場合の水の量の目盛りがあるので、水の量もわかりやすいかと思います。圧力釜で炊く方法のほうが、さらに玄米は柔らかく炊けるかと思いますが、私の場合は、最近はそこまで手間がかけられないので、炊飯ジャーで炊いています。

・木製しゃもじ

・タイマー

・ざるとボール

煎る前に

2カップ分の玄米をざるとボールに入れ、水道水で軽く洗います。この時、白米を炊く時のように、お米を研ぐ必要はありません。お米の表面を軽くすすぐ程度で充分かと思います。その後、水を切って、数分間置いて、水がある程度、切れるのを待ちます。

2カップ分の玄米をざるとボールに入れ、水道水で軽く洗います。この時、白米を炊く時のように、お米を研ぐ必要はありません。お米の表面を軽くすすぐ程度で充分かと思います。その後、水を切って、数分間置いて、水がある程度、切れるのを待ちます。また、お米を煎る前に、水に浸けて数十分、置いておく、といったことはしません。

いよいよ煎ります

水がある程度、切れても、お米は濡れたままですが、そのままフライパンに玄米を移します。

点火して、火加減は我が家のガスレンジの場合は、強火ではありますが、強火マックスの状態の2割減といった火加減になります。右の写真がその火加減です。

点火して、火加減は我が家のガスレンジの場合は、強火ではありますが、強火マックスの状態の2割減といった火加減になります。右の写真がその火加減です。点火したら、タイマーを5分間にセットしてスタートさせます。

5分間の内、前半の2分半は玄米を洗った時の玄米の湿った水分を飛ばす感じになり、後半の2分半で、玄米に熱を与えていくといった感じになります。

前半は、しゃもじで軽くかき混ぜる感じで、水分を飛ばしていきます。後半は、フライパンを振って、煎っていきます。

終盤は、香ばしい香りがたちますので、玄米が焦げ過ぎないところで、火を止めます。それぞれのガス台によって、火の強さが違うかと思いますので、だいたい5分間で、玄米が焦げ過ぎず、香ばしい仕上がりになったら、煎るのを止める、といった感じで、何度かやっていくうちに、どの程度、煎ったら良いかがわかってくるかと思います。

終盤は、香ばしい香りがたちますので、玄米が焦げ過ぎないところで、火を止めます。それぞれのガス台によって、火の強さが違うかと思いますので、だいたい5分間で、玄米が焦げ過ぎず、香ばしい仕上がりになったら、煎るのを止める、といった感じで、何度かやっていくうちに、どの程度、煎ったら良いかがわかってくるかと思います。煎り終わると、下の写真のようにお米が、うっすら茶色がかる感じになります。

煎り終わったら

火を止めたら、玄米が入っているフライパンに水を入れます。水の量は後で調整しますので、この時点では、水の量は正確ではなくて構いませんが、だいたい玄米の量の倍ぐらいです。

火を止めたら、玄米が入っているフライパンに水を入れます。水の量は後で調整しますので、この時点では、水の量は正確ではなくて構いませんが、だいたい玄米の量の倍ぐらいです。5分間、煎った直後ですから、そこに水を入れると、フライパンの中が沸騰したようになりますので、火傷しないよう気をつけてください。数秒後にはフライパンの中が落ち着きますので、炊飯ジャーの内釜にフライパンの中の玄米と水の全てを移します。

この時、玄米モードを搭載した炊飯ジャーですと、内釜に玄米の場合の水の量の目盛りがありますので、玄米2カップ分の水の量に調整します。私の場合は、いつも2カップよりも少し多めの水の量にしています。ここで、水の量を調整するので、煎り終わった直後にフライパンに入れる水の量はだいたいの量で良いです。

この時、玄米モードを搭載した炊飯ジャーですと、内釜に玄米の場合の水の量の目盛りがありますので、玄米2カップ分の水の量に調整します。私の場合は、いつも2カップよりも少し多めの水の量にしています。ここで、水の量を調整するので、煎り終わった直後にフライパンに入れる水の量はだいたいの量で良いです。内釜を炊飯ジャーにセットして、玄米モードで炊飯をスタートします。セットして直ぐに炊き始めても、セットしてから時間を空けてから炊き始めても、炊き上がりに大きな差はないように思えます。セットしてから時間を空ければ、玄米が水を吸って、柔らかく炊けるかというと、私にはそれほどの違いはないように思えます。

炊き上がると

我が家の炊飯ジャーには、「玄米モード」と「玄米熟成モード」という2つのモードがあり、後者のほうが炊き時間が40分ぐらい長いですが、炊き上がりとしては大きな差がないので、時間に余裕があるかどうかや気分で選んでいます。

我が家の炊飯ジャーには、「玄米モード」と「玄米熟成モード」という2つのモードがあり、後者のほうが炊き時間が40分ぐらい長いですが、炊き上がりとしては大きな差がないので、時間に余裕があるかどうかや気分で選んでいます。炊きあがりとしては、玄米を煎ってから炊く場合と煎らずに炊く場合では、煎ってから炊いたほうが、香ばしく、食感もベタつきがなく、軽いものに個人的には感じます。

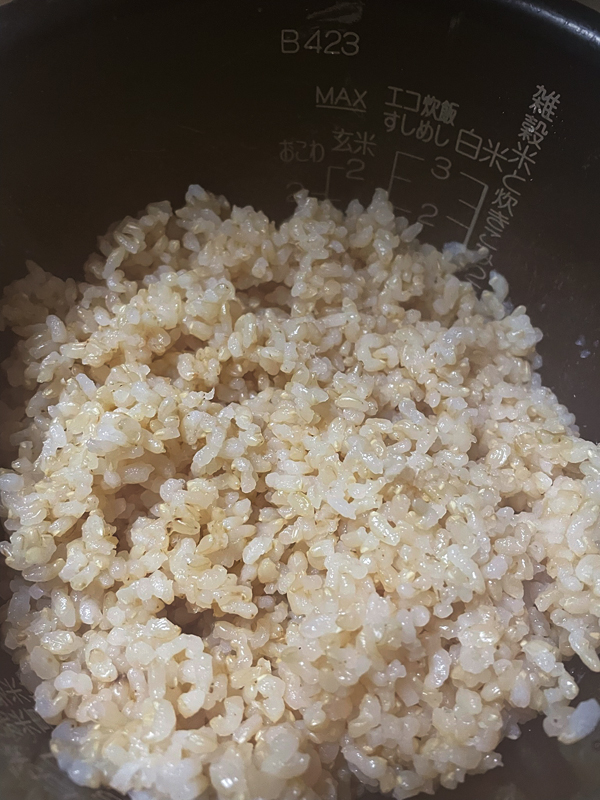

今回の炊きあがりは以下の写真のようになりました。

最後に

3回にわたり、玄米について、今まで私が感じてきたことや考えてきたこと、また、実際の私の玄米の炊き方などをコラムにさせていただきました。

玄米に関しても、いろいろな考え方がありますし、「絶対こうだ」「これで間違いない」といったことはなく、それぞれがご自身に合ったことを継続していただけたらと思っています。ある意味、信念のようなものが必要なこともあるかもしれませんが、柔軟に考えてみて、ご自身で試してみた上で、判断していただき、ご自身に合ったものを残していく、続けていく、といったことで良いのではないかと思っています。

≪ この記事を閉じる

カテゴリー: 食養