コラム

コラムをカテゴリー別にご覧になる際は、下記のご覧になりたいカテゴリー名をクリックされてください。

投稿日:2016年04月07日

「自分の鍼治療を説明させてください」

第3回 ~西洋医学、解剖学的な説明。神経の分布。~

今回も、前回から引き続きまして、「自分の鍼治療を説明させてください」シリーズの第3回として、自分の鍼治療を西洋医学の観点から説明させていただけたらと思います。

「第1回 ~鍼灸治療のやり方は様々で、多くの流派がある~」

「第2回 ~東洋医学的な説明。人体は全体で一つ。六臓六腑と兪穴~」

西洋医学は主に、解剖学、生理学、病理学といった分野で構成されていて、解剖学は人体の構造について、生理学とは病気ではない正常な状態の人体の働きについて、病理学とは生理ではない病的な状態について、となります。

今回は、解剖学から自分の鍼治療を説明させていただけたらと思います。

解剖学とは、人体の構造についてとなりますが、神経の流れが自分の鍼治療と深く関係していると考えられています。

神経は体内を行き渡り、脳から組織、組織から脳への信号の通り道ということになります。

手の指先で何か触れたら、その感触が電気信号となり、神経の中を通り、脳にその信号が達し、脳で「手に何か触れた」と判断します。

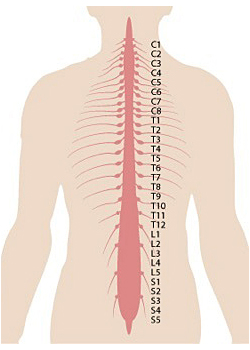

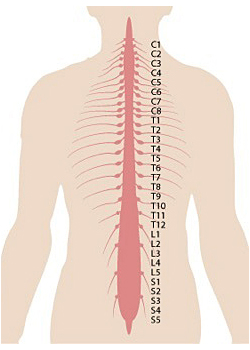

脳から脊椎の中を通って、分岐して全身に神経は走行し、図としては以下のようになります。

この神経は脊柱から左右に31対が出ており、臓器や組織につながります。

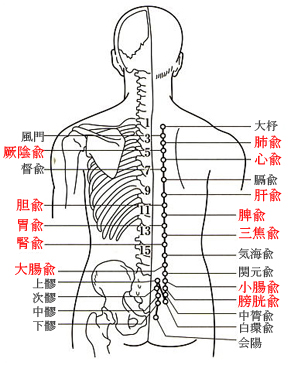

前回のコラム第2回の中で、自分の鍼治療は、臓腑を癒す「兪穴(ゆけつ)」と呼ばれるツボの治療することで、六臓六腑のバランスを整え、それが患者さんご自身が元々持ち備えている治癒力を充分に発揮できる体内環境を作り出すことになる、ということをお話しさせていただきました。

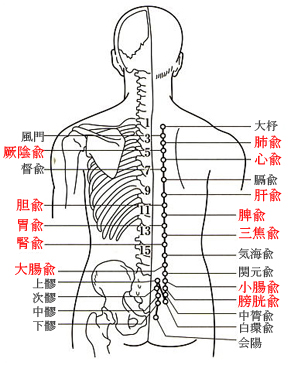

この「兪穴」は以下の図のように位置しています。

この兪穴と神経の走行に関連があるとされ、これを説明するには、「ヘッド氏帯」と呼ばれる、ある臓器に疾患がある場合、皮膚のある領域に異常が起きる、という理論を用いることができるかと思います。

「ヘッド氏帯」は、内臓と皮膚には回路があり、神経を通して、やり取りをしていて、内臓に異常があれば、皮膚にも異常が現れるということです。また、その逆に皮膚を刺激すれば、内臓に刺激が伝わるということになります。

これを鍼治療に当てはめて考えると、鍼は皮膚に刺激を与えるものであり、その刺激が内臓機能を整えることにつながっていると考えられています。

例えば、胃に症状がある場合、胃兪と呼ばれるツボは第12胸椎付近にあるとされますが、その第12胸椎の皮膚上に何らかの異常が現れるということになります。

その異常というのは、硬さ、張り、盛り上がり、凹みなど触れて見つけるものや、皮膚の色の異常などのように見てわかるものもあります。

そのような異常をツボとして、鍼をしていくわけですが、的確にツボをとらえ、適度な刺激を与えることで、例えば、第12胸椎付近の異常をツボとして鍼をすれば、その刺激は胃に届き、胃の機能が整う、ということになります。

馴染みのない言葉も出てきて、わかりにくいかと思いますが、以下のようにまとめられるかと思います。

・神経は脳からスタートし、背骨や骨盤の中を通り、背骨や骨盤の中央から左右に枝分かれし、神経は臓器や組織につながっている。

・臓器と皮膚は連動していて、臓器に異常があれば、皮膚上にも異常が現れるという「ヘッド氏帯」と呼ばれる理論がある。

・鍼治療では、皮膚上に現れた異常をツボとして、そのツボに鍼をする。それにより、鍼の刺激が内臓に届き、その内臓を癒し、内臓機能を整えると考えられている。

今回、私が最も言いたかったことは、鍼治療は長い歴史の中で形作られ、独自の見解を持っていますが、上記のように、科学をベースとした西洋医学の分野である解剖学の視点からも、鍼治療がなぜ効果があるのか、という説明ができる、ということです。

もちろん、物事は科学で全てが説明できるものではないのと同様に、鍼治療を科学できれいに説明できないこともありますが、一つの見方として、今回のような説明もできるのではないか、という試みでした。

私個人としては、鍼治療の科学で説明できない部分に魅力を感じ、可能性を追求していきたいという想いがあります。

3回に渡り、自分の鍼治療を説明するにはどうしたら良いかを考えながら、記事を書かせていただきました。今後もいろいろな観点から鍼治療について説明できることがあれば、記事にさせていただけたらと思っています。

≪ この記事を閉じる

「第1回 ~鍼灸治療のやり方は様々で、多くの流派がある~」

「第2回 ~東洋医学的な説明。人体は全体で一つ。六臓六腑と兪穴~」

西洋医学は主に、解剖学、生理学、病理学といった分野で構成されていて、解剖学は人体の構造について、生理学とは病気ではない正常な状態の人体の働きについて、病理学とは生理ではない病的な状態について、となります。

今回は、解剖学から自分の鍼治療を説明させていただけたらと思います。

解剖学における神経

解剖学とは、人体の構造についてとなりますが、神経の流れが自分の鍼治療と深く関係していると考えられています。

神経は体内を行き渡り、脳から組織、組織から脳への信号の通り道ということになります。

手の指先で何か触れたら、その感触が電気信号となり、神経の中を通り、脳にその信号が達し、脳で「手に何か触れた」と判断します。

脳から脊椎の中を通って、分岐して全身に神経は走行し、図としては以下のようになります。

この神経は脊柱から左右に31対が出ており、臓器や組織につながります。

兪穴(ゆけつ)と神経の走行

前回のコラム第2回の中で、自分の鍼治療は、臓腑を癒す「兪穴(ゆけつ)」と呼ばれるツボの治療することで、六臓六腑のバランスを整え、それが患者さんご自身が元々持ち備えている治癒力を充分に発揮できる体内環境を作り出すことになる、ということをお話しさせていただきました。

この「兪穴」は以下の図のように位置しています。

この兪穴と神経の走行に関連があるとされ、これを説明するには、「ヘッド氏帯」と呼ばれる、ある臓器に疾患がある場合、皮膚のある領域に異常が起きる、という理論を用いることができるかと思います。

「ヘッド氏帯」と鍼治療

「ヘッド氏帯」は、内臓と皮膚には回路があり、神経を通して、やり取りをしていて、内臓に異常があれば、皮膚にも異常が現れるということです。また、その逆に皮膚を刺激すれば、内臓に刺激が伝わるということになります。

これを鍼治療に当てはめて考えると、鍼は皮膚に刺激を与えるものであり、その刺激が内臓機能を整えることにつながっていると考えられています。

例えば、胃に症状がある場合、胃兪と呼ばれるツボは第12胸椎付近にあるとされますが、その第12胸椎の皮膚上に何らかの異常が現れるということになります。

その異常というのは、硬さ、張り、盛り上がり、凹みなど触れて見つけるものや、皮膚の色の異常などのように見てわかるものもあります。

そのような異常をツボとして、鍼をしていくわけですが、的確にツボをとらえ、適度な刺激を与えることで、例えば、第12胸椎付近の異常をツボとして鍼をすれば、その刺激は胃に届き、胃の機能が整う、ということになります。

まとめますと…

馴染みのない言葉も出てきて、わかりにくいかと思いますが、以下のようにまとめられるかと思います。

・神経は脳からスタートし、背骨や骨盤の中を通り、背骨や骨盤の中央から左右に枝分かれし、神経は臓器や組織につながっている。

・臓器と皮膚は連動していて、臓器に異常があれば、皮膚上にも異常が現れるという「ヘッド氏帯」と呼ばれる理論がある。

・鍼治療では、皮膚上に現れた異常をツボとして、そのツボに鍼をする。それにより、鍼の刺激が内臓に届き、その内臓を癒し、内臓機能を整えると考えられている。

今回、私が最も言いたかったことは、鍼治療は長い歴史の中で形作られ、独自の見解を持っていますが、上記のように、科学をベースとした西洋医学の分野である解剖学の視点からも、鍼治療がなぜ効果があるのか、という説明ができる、ということです。

もちろん、物事は科学で全てが説明できるものではないのと同様に、鍼治療を科学できれいに説明できないこともありますが、一つの見方として、今回のような説明もできるのではないか、という試みでした。

私個人としては、鍼治療の科学で説明できない部分に魅力を感じ、可能性を追求していきたいという想いがあります。

3回に渡り、自分の鍼治療を説明するにはどうしたら良いかを考えながら、記事を書かせていただきました。今後もいろいろな観点から鍼治療について説明できることがあれば、記事にさせていただけたらと思っています。

≪ この記事を閉じる

カテゴリー: 鍼治療について