コラム

コラムをカテゴリー別にご覧になる際は、下記のご覧になりたいカテゴリー名をクリックされてください。

投稿日:2016年03月17日

「自分の鍼治療を説明させてください」

第2回~東洋医学的な説明。人体は全体で一つ。六臓六腑と兪穴~

「第1回 ~鍼灸治療のやり方は様々で、多くの流派がある~」 に引き続きまして、第2回として、自分の鍼治療を東洋医学の観点から説明させていただけたらと思います。

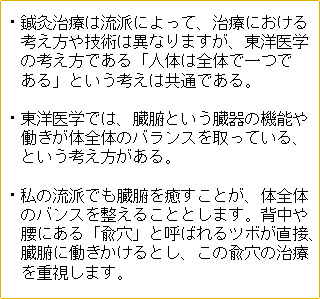

第1回の最後に、鍼灸治療は様々な技術、考え方がありますが、東洋医学の考え方が流派を問わず、共通しているのではないか、ということでしたので、その続きとして、まとめてみたいと思います。

それでは、鍼灸師にとって共通の考え方である東洋医学の考え方とはどのような考え方なのでしょうか。

東洋医学の中にも様々な理論がありますが、代表的なものを挙げるならば、「人体は全体で一つである」ということに思えます。

西洋医学では、循環器内科、消化器内科、神経内科、呼吸器内科、心療内科、腎臓内科、心臓内科、口腔内科など、内科に限っても、これだけ分割します。

私の理解では、例えば、心臓の不調は腎臓の機能低下が原因とみなすので、心臓内科と腎臓内科の医師が連携して治療を行なう、といったことは西洋医学の病院では起こらないと思います。西洋医学では、心臓の症状に対して心臓内科が担当し、腎臓の症状に対しては腎臓内科が担当する、といったことが通常だと思います。

西洋医学のベースは科学です。科学は細分化して考えます。人体を細分化していくと、たどり着くのは細胞、遺伝子といった世界なのだと思います。ミクロの世界ですね。

東洋医学では、人体の基本的な構成要素として、気、熱、水、血液が六臓六腑において活動することによって、正常に生命活動が営まれるとされ、気、熱、水、血液の働きや流れが阻害され、六臓六腑のバランスが崩れることで、体調の不調が現れ病となるとされます。

この六臓六腑の「臓」とは中身のつまった臓器のことで、肝、心、脾、肺、腎となり、「腑」とは袋状や管状の臓器のことで、胆、小腸、胃、大腸、膀胱となります。これに心包(しんぽう)と三焦(さんしょう)を加えたものが六臓六腑となります。心包と三焦は東洋医学特有の臓腑となりますが、心包は心を守る働き、三焦は水を巡らせる働きがあります。

また、東洋医学でいう例えば、「肝」は西洋医学の「肝臓」とイコールか?と問われれば、イコールではありません。「肝臓」といえば臓器そのものを指すと思いますが、東洋医学の「肝」とは、臓器だけでなく、肝の働き、また肝には感情や精神にも働きかける機能があるとされ、単に臓器だけを指すものではなく、「肝」にまつわる機能全体を指すとされます。

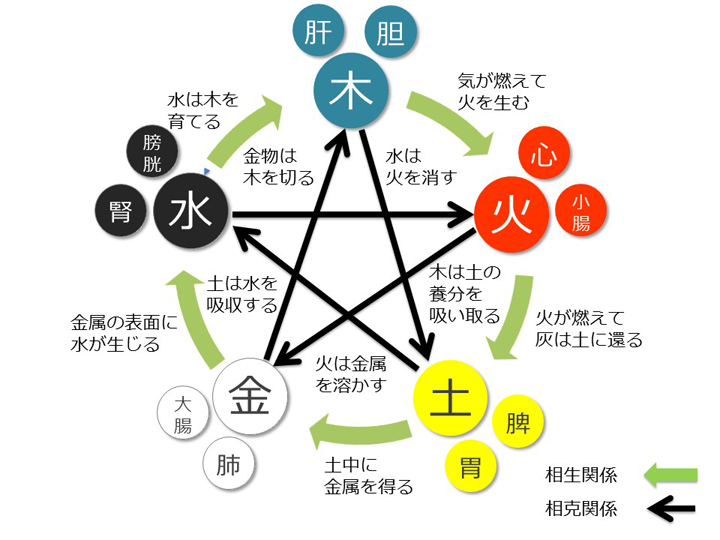

下図が六臓六腑を表しています。

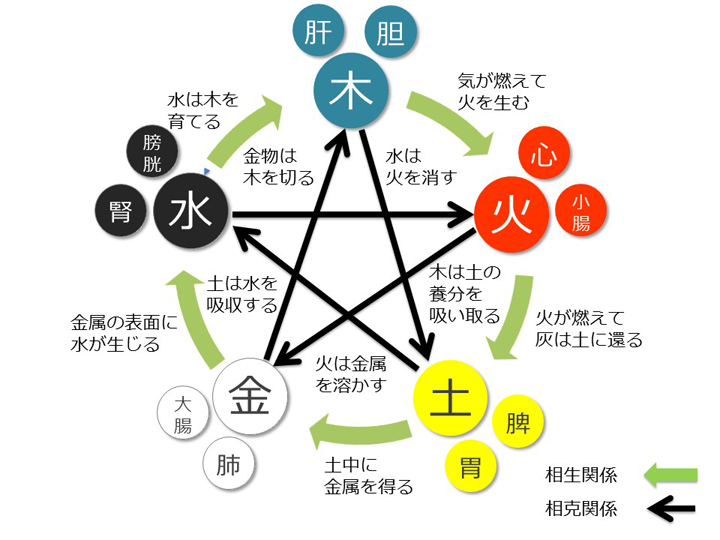

この六臓六腑の中の五臓五腑それぞれが常に関係性を保っているという考え方が下の図の「五行の相生(そうせい)と相克(そうこく)」と呼ばれる考え方となります。

「相生(そうせい)」とは、「生み出す関係」であり、これはわかりやすいかと思います。

「相克(そうこく)」のほうが比較的わかりにくいのですが、「相克」の「克」とは「勝つ」の意味であり、それぞれの臓腑が勝ったり負けたりして権勢し合っているような関係といえます。

「相生」ばかりだと、どんどん全体が増えてしまっていくようですが、「相克」の関係性があるために、どんどん増えてしまうのを抑制しているともいえるようです。

このように、東洋医学では人体はそれぞれのパーツとパーツが単独で機能しているということではなく、「臓腑」の考え方に代表されるように、それぞれが連動し関係性を保ちながら機能しているとされます。

弱った臓腑が元気を取り戻し全体のバランスが整えば、その患者さんの本来持ち合わせる治癒力が充分に発揮され、病が消失していくことになります。

病があったり、体調が優れない方は、バランスを失った身体が本来持つ治癒力を発揮できない状態にあるといえます。従って、病は患者さんの持つ治癒力が治すのであって、鍼灸治療は治癒力が充分発揮できる体内の環境を作ることが目的となるといえます。

このような考え方は、流派を問わず、鍼灸治療の根底にあると私は思います。

私の流派においても、重視していることは、上記の「人体は全体で一つである」の考え方に基づき、どの臓腑が機能低下しているかを見極め、その臓腑を癒すことで、全体のバランスを整えることだと思います。

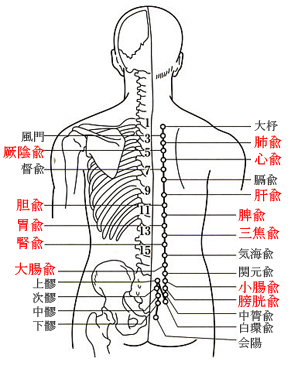

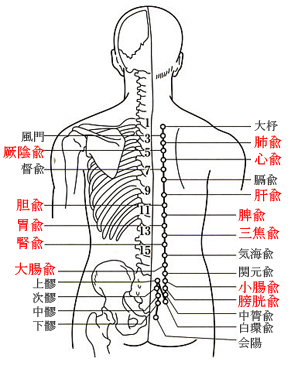

そこで、私の流派では、背中、腰、骨盤といった個所に存在する「兪穴(ゆけつ)」が臓腑を直接癒すと考え、兪穴の治療を重視いたします。

兪穴は下の図のように位置します。

上の図のように、臓腑に深く関係している兪穴は「臓腑名」+「兪」と表され、「兪穴」の「兪」という漢字は、「癒」の原型といわれ、文字通り、「兪穴」は「その臓腑を癒すツボ」となります。心包兪はありませんが、心包の兪穴は厥陰兪(けついんゆ)となります。

また、「兪穴」はその臓器が位置する高さに一致していることが多く、例えば、「心兪」は心臓の位置の真裏に近い所に位置しますが、「兪穴」の位置は臓器の位置に一致させたというより、長い鍼灸の歴史の中で、経験上どの位置がどの臓腑を癒し、最も効果があるか、といったことの積み重ねによって、「兪穴」の位置が特定されていったのだと思います。

他の流派によっては、この「臓腑」を癒すのに、「兪穴」を使うのではなく、手の肘~手首、足の膝~足首などに位置するツボを使う方法があります。手や足にはその臓腑につながる経絡というツボの並びがあり、その経絡を使って臓腑のバランスを取ろうとする手法があります。

私の流派では、手や足のツボを使うことはいわば遠隔操作であり、「兪穴」は、より直接的に臓腑に働きかけると考えることから、「兪穴」を積極的に使っていくという治療方法に行き着いたのではと私は思っています。

長くなりましたが、まとめますと以下のようになるかと思います。

次回の第3回は、この「兪穴」は西洋医学的にも説明ができる側面がありますので、そのような説明ができたらと思います。

「自分の鍼治療を説明させてください」

第3回 ~西洋医学、解剖学的な説明。神経の分布。~

≪ この記事を閉じる

第1回の最後に、鍼灸治療は様々な技術、考え方がありますが、東洋医学の考え方が流派を問わず、共通しているのではないか、ということでしたので、その続きとして、まとめてみたいと思います。

鍼灸師にとって共通の考え方である東洋医学の考え方

それでは、鍼灸師にとって共通の考え方である東洋医学の考え方とはどのような考え方なのでしょうか。

東洋医学の中にも様々な理論がありますが、代表的なものを挙げるならば、「人体は全体で一つである」ということに思えます。

西洋医学では、循環器内科、消化器内科、神経内科、呼吸器内科、心療内科、腎臓内科、心臓内科、口腔内科など、内科に限っても、これだけ分割します。

私の理解では、例えば、心臓の不調は腎臓の機能低下が原因とみなすので、心臓内科と腎臓内科の医師が連携して治療を行なう、といったことは西洋医学の病院では起こらないと思います。西洋医学では、心臓の症状に対して心臓内科が担当し、腎臓の症状に対しては腎臓内科が担当する、といったことが通常だと思います。

西洋医学のベースは科学です。科学は細分化して考えます。人体を細分化していくと、たどり着くのは細胞、遺伝子といった世界なのだと思います。ミクロの世界ですね。

東洋医学では、人体の基本的な構成要素として、気、熱、水、血液が六臓六腑において活動することによって、正常に生命活動が営まれるとされ、気、熱、水、血液の働きや流れが阻害され、六臓六腑のバランスが崩れることで、体調の不調が現れ病となるとされます。

この六臓六腑の「臓」とは中身のつまった臓器のことで、肝、心、脾、肺、腎となり、「腑」とは袋状や管状の臓器のことで、胆、小腸、胃、大腸、膀胱となります。これに心包(しんぽう)と三焦(さんしょう)を加えたものが六臓六腑となります。心包と三焦は東洋医学特有の臓腑となりますが、心包は心を守る働き、三焦は水を巡らせる働きがあります。

また、東洋医学でいう例えば、「肝」は西洋医学の「肝臓」とイコールか?と問われれば、イコールではありません。「肝臓」といえば臓器そのものを指すと思いますが、東洋医学の「肝」とは、臓器だけでなく、肝の働き、また肝には感情や精神にも働きかける機能があるとされ、単に臓器だけを指すものではなく、「肝」にまつわる機能全体を指すとされます。

下図が六臓六腑を表しています。

この六臓六腑の中の五臓五腑それぞれが常に関係性を保っているという考え方が下の図の「五行の相生(そうせい)と相克(そうこく)」と呼ばれる考え方となります。

「相生(そうせい)」とは、「生み出す関係」であり、これはわかりやすいかと思います。

「相克(そうこく)」のほうが比較的わかりにくいのですが、「相克」の「克」とは「勝つ」の意味であり、それぞれの臓腑が勝ったり負けたりして権勢し合っているような関係といえます。

「相生」ばかりだと、どんどん全体が増えてしまっていくようですが、「相克」の関係性があるために、どんどん増えてしまうのを抑制しているともいえるようです。

このように、東洋医学では人体はそれぞれのパーツとパーツが単独で機能しているということではなく、「臓腑」の考え方に代表されるように、それぞれが連動し関係性を保ちながら機能しているとされます。

弱った臓腑が元気を取り戻し全体のバランスが整えば、その患者さんの本来持ち合わせる治癒力が充分に発揮され、病が消失していくことになります。

病があったり、体調が優れない方は、バランスを失った身体が本来持つ治癒力を発揮できない状態にあるといえます。従って、病は患者さんの持つ治癒力が治すのであって、鍼灸治療は治癒力が充分発揮できる体内の環境を作ることが目的となるといえます。

このような考え方は、流派を問わず、鍼灸治療の根底にあると私は思います。

私の流派が重視していること

私の流派においても、重視していることは、上記の「人体は全体で一つである」の考え方に基づき、どの臓腑が機能低下しているかを見極め、その臓腑を癒すことで、全体のバランスを整えることだと思います。

そこで、私の流派では、背中、腰、骨盤といった個所に存在する「兪穴(ゆけつ)」が臓腑を直接癒すと考え、兪穴の治療を重視いたします。

兪穴は下の図のように位置します。

上の図のように、臓腑に深く関係している兪穴は「臓腑名」+「兪」と表され、「兪穴」の「兪」という漢字は、「癒」の原型といわれ、文字通り、「兪穴」は「その臓腑を癒すツボ」となります。心包兪はありませんが、心包の兪穴は厥陰兪(けついんゆ)となります。

また、「兪穴」はその臓器が位置する高さに一致していることが多く、例えば、「心兪」は心臓の位置の真裏に近い所に位置しますが、「兪穴」の位置は臓器の位置に一致させたというより、長い鍼灸の歴史の中で、経験上どの位置がどの臓腑を癒し、最も効果があるか、といったことの積み重ねによって、「兪穴」の位置が特定されていったのだと思います。

他の流派によっては、この「臓腑」を癒すのに、「兪穴」を使うのではなく、手の肘~手首、足の膝~足首などに位置するツボを使う方法があります。手や足にはその臓腑につながる経絡というツボの並びがあり、その経絡を使って臓腑のバランスを取ろうとする手法があります。

私の流派では、手や足のツボを使うことはいわば遠隔操作であり、「兪穴」は、より直接的に臓腑に働きかけると考えることから、「兪穴」を積極的に使っていくという治療方法に行き着いたのではと私は思っています。

まとめますと…

長くなりましたが、まとめますと以下のようになるかと思います。

次回の第3回は、この「兪穴」は西洋医学的にも説明ができる側面がありますので、そのような説明ができたらと思います。

「自分の鍼治療を説明させてください」

第3回 ~西洋医学、解剖学的な説明。神経の分布。~

≪ この記事を閉じる

カテゴリー: 鍼治療について