コラム

コラムをカテゴリー別にご覧になる際は、下記のご覧になりたいカテゴリー名をクリックされてください。

投稿日:2016年06月23日

腰に負担がかかりにくいイスの座り方とは

腰痛でお悩みの方の多くは、最もつらいのはイスに座りっぱなしの時間が長い時、と仰います。

今回のコラムでは、なぜ座る姿勢がつらく、座り方はどうしたら良いのかについて考えてみたいと思います。

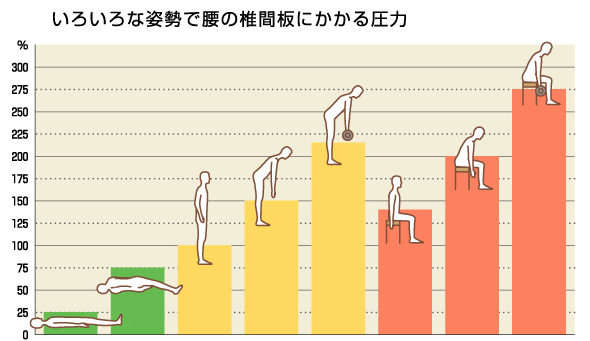

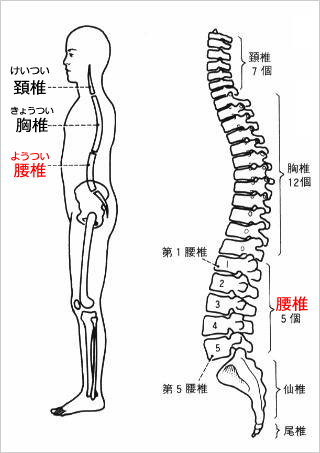

背骨は椎骨(ついこつ)と呼ばれる骨が、首は7個、胸は12個、腰は5個つながっています。腰の骨のことを腰椎(ようつい)と呼びます。

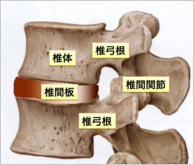

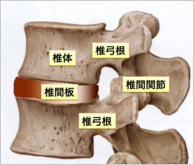

この椎骨と椎骨の間には椎間板(ついかんばん)と呼ばれる繊維質のクッションがあります。この椎間板が様々な背骨の動きを動きやすくし、また背骨にかかる負担を和らげたりという働きがあります。

一般的にいわれているのは、この椎間板が負担に耐え切れなくなり、繊維質が破れ、骨化したものが周りの神経に触れ、神経痛を引き起こすのが椎間板ヘルニア、となります。

一昔前の説としては、骨化した椎間板は元に戻ることはない、といわれていましたが、現在では、骨化した椎間板は食細胞という細胞が骨化した椎間板を食べてくれて修復されるという説があります。

いずれにしても、椎間板は腰痛を軽減、完治、そして予防といった観点でも、大切な役割があり、無駄な負担をできるだけかけないようにしたいものです。

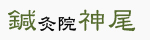

この椎間板にかかる負担というのは、立っている時よりも座っている姿勢の時のほうが負担が大きいとされます。

立っている時に椎間板にかかる負担を100とした場合、イスに座っている時は座り方により差があるようですが、一般的には、負担は140~200ぐらいになるそうです。

腰痛の患者さんの多くも、立ったり動き回っていたりするほうが、イスに座りっぱなしよりも腰は楽だと仰います。イスに座ることは、一見、楽に思えますが、椎間板をはじめ、特に腰部には負担がかかるようです。

そこで、できるだけ、腰部に負担がかかりにくいイスの座り方をご紹介いたします。

理想としては、下の図①のようにイスには深く座り、太ももの裏でイスの座面をとらえ、感覚としては、太ももで座ってあげられると、体重が骨盤に乗りづらくなり、腰部に負担がかかりにくくなります。

上の図②のように、イスに浅く座りますと、骨盤でイスの座面をとらえるような座り方となります。図②の赤線は図①の赤線と比べて、かなり短くなり、負担は分散されずに骨盤にかかります。

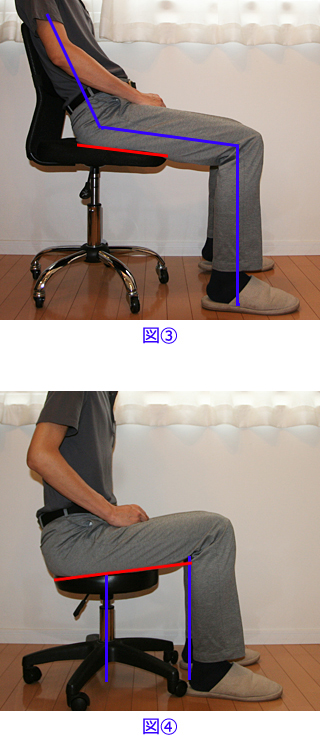

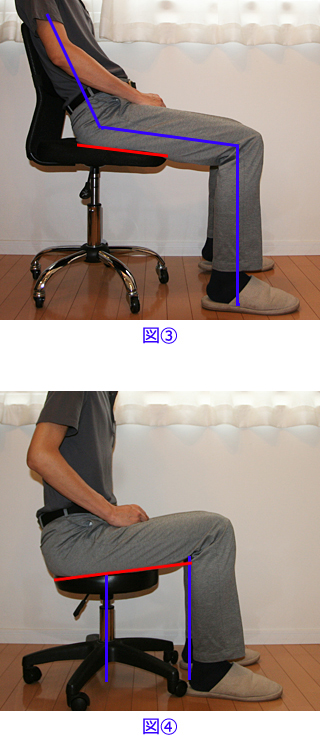

図②の状態から徐々に疲れてくると下の図③のように腰が落ちてくることになり、最も腰に負担がかかってしまう座り方となります。

また、上の図④のように、イスが低すぎると、太ももが座面から離れてしまい、太ももでイスの座面としっかりととらえることができずに、骨盤に負担がかかりやすくなります。

イスの高さを調節して、太ももの裏がしっかりと座面をとらえられるようにしてください。

また、図④のような小さな座面のイスは骨盤に負担がかかりやすく、おしりと太ももがしっかり座面に乗るイスを選ぶべきです。

それでも、長時間イスに座っていたり、パソコンなどの作業に集中してしまうと、座り方に意識がいかず、太ももで座面をとらえられず、無意識に腰部が落ちて骨盤に体重がかかってしまう図③のような姿勢になってしまうと思いますが、気がついたときに、太ももで座面をとらえることを実践していただけると良いかと思います。

長時間座っていなければならない時には、上記を実践するかしないかは大きな差になると思います。

もちろん、座りっぱなしよりも、時より立ったり、動いたりすることができたほうが腰部にとっては良いことです。最も良くないのは、腰を落として骨盤に体重が乗った状態が長く続き、それによって、骨盤や腰部を支える筋肉が凝り固まることです。

≪ この記事を閉じる

今回のコラムでは、なぜ座る姿勢がつらく、座り方はどうしたら良いのかについて考えてみたいと思います。

腰椎とその周りの構造

背骨は椎骨(ついこつ)と呼ばれる骨が、首は7個、胸は12個、腰は5個つながっています。腰の骨のことを腰椎(ようつい)と呼びます。

この椎骨と椎骨の間には椎間板(ついかんばん)と呼ばれる繊維質のクッションがあります。この椎間板が様々な背骨の動きを動きやすくし、また背骨にかかる負担を和らげたりという働きがあります。

一般的にいわれているのは、この椎間板が負担に耐え切れなくなり、繊維質が破れ、骨化したものが周りの神経に触れ、神経痛を引き起こすのが椎間板ヘルニア、となります。

一昔前の説としては、骨化した椎間板は元に戻ることはない、といわれていましたが、現在では、骨化した椎間板は食細胞という細胞が骨化した椎間板を食べてくれて修復されるという説があります。

いずれにしても、椎間板は腰痛を軽減、完治、そして予防といった観点でも、大切な役割があり、無駄な負担をできるだけかけないようにしたいものです。

椎間板にかかる負担

この椎間板にかかる負担というのは、立っている時よりも座っている姿勢の時のほうが負担が大きいとされます。

立っている時に椎間板にかかる負担を100とした場合、イスに座っている時は座り方により差があるようですが、一般的には、負担は140~200ぐらいになるそうです。

腰部に負担がかかりにくい座り方とは

腰痛の患者さんの多くも、立ったり動き回っていたりするほうが、イスに座りっぱなしよりも腰は楽だと仰います。イスに座ることは、一見、楽に思えますが、椎間板をはじめ、特に腰部には負担がかかるようです。

そこで、できるだけ、腰部に負担がかかりにくいイスの座り方をご紹介いたします。

理想としては、下の図①のようにイスには深く座り、太ももの裏でイスの座面をとらえ、感覚としては、太ももで座ってあげられると、体重が骨盤に乗りづらくなり、腰部に負担がかかりにくくなります。

上の図②のように、イスに浅く座りますと、骨盤でイスの座面をとらえるような座り方となります。図②の赤線は図①の赤線と比べて、かなり短くなり、負担は分散されずに骨盤にかかります。

図②の状態から徐々に疲れてくると下の図③のように腰が落ちてくることになり、最も腰に負担がかかってしまう座り方となります。

また、上の図④のように、イスが低すぎると、太ももが座面から離れてしまい、太ももでイスの座面としっかりととらえることができずに、骨盤に負担がかかりやすくなります。

イスの高さを調節して、太ももの裏がしっかりと座面をとらえられるようにしてください。

また、図④のような小さな座面のイスは骨盤に負担がかかりやすく、おしりと太ももがしっかり座面に乗るイスを選ぶべきです。

それでも、長時間イスに座っていたり、パソコンなどの作業に集中してしまうと、座り方に意識がいかず、太ももで座面をとらえられず、無意識に腰部が落ちて骨盤に体重がかかってしまう図③のような姿勢になってしまうと思いますが、気がついたときに、太ももで座面をとらえることを実践していただけると良いかと思います。

長時間座っていなければならない時には、上記を実践するかしないかは大きな差になると思います。

もちろん、座りっぱなしよりも、時より立ったり、動いたりすることができたほうが腰部にとっては良いことです。最も良くないのは、腰を落として骨盤に体重が乗った状態が長く続き、それによって、骨盤や腰部を支える筋肉が凝り固まることです。

≪ この記事を閉じる

カテゴリー: 腰

投稿日:2015年07月16日

腰が根本原因?

今日はある患者さんと治療後にちょっと話し込んじゃいました。

「自分では、腰痛とか腰の症状は今までなかったので、腰はノーマークというか、全く意識してませんでしたが、今日、鍼を受けてみて、自分が今、抱えている諸症状は腰が根本原因ではないかと気づきました。」

と、その患者さんは仰っていました。その患者さんは、自律神経失調症、不眠症、体のだるさ、冷え性、といった症状をお持ちで、1ヵ月前から通院されています。最も深刻な訴えは不眠症です。

「自分では、腰痛とか腰の症状は今までなかったので、腰はノーマークというか、全く意識してませんでしたが、今日、鍼を受けてみて、自分が今、抱えている諸症状は腰が根本原因ではないかと気づきました。」

と、その患者さんは仰っていました。その患者さんは、自律神経失調症、不眠症、体のだるさ、冷え性、といった症状をお持ちで、1ヵ月前から通院されています。最も深刻な訴えは不眠症です。

この患者さんは、首、肩、肩甲骨内側に主に硬さといった異常がみられ、これは不眠症の患者さんの特徴でもあり、ご本人も首、肩、肩甲骨内側の硬さをはっきりと自覚されています。ご本人の訴えである不眠症を解消するには、この首、肩、肩甲骨内側の硬さを鍼によって緩めていく治療が必要となります。

この患者さんの場合、もちろん、この首、肩、肩甲骨内側を治療のポイントとするわけですが、私の治療の場合、どのような症状をお持ちの患者さんでも、首から肩、背中、腰、骨盤というように、首、背骨、骨盤の周辺を注意深く触診し、異常のある箇所に鍼をし、体全体を意識しながら治療を進めます。

これは、体は一つ一つのパーツに分けることはできるかもしれませんが、決してパーツとして部分的に機能しているのではなく、体全体として連動して機能していると考えるためです。その連動性の中核を担うのが腰であると考えます。

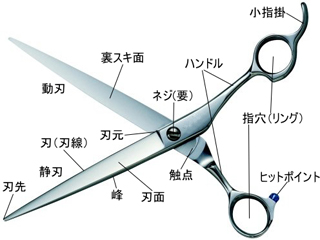

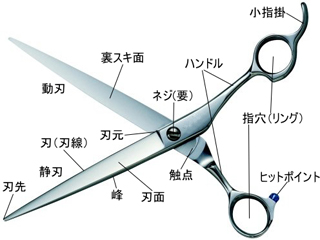

腰はちょうど体の中心部に位置し、骨盤を土台とし、腰を中心として曲げたり、伸ばしたり、ねじったり、といった動きができます。はさみに例えると、腰ははさみの刃と刃をつなぐネジの部分とでもいえるでしょうか。このネジの部分がズレていたり、動きが悪かったりしたら、はさみの切れ味が悪いばかりでなく、物を切ることも全くできないかもしれません。

鍼治療では、

「腰を治さなければ、体は治らない。」

と言われています。私の鍼治療でもどんな症状の患者さんでも必ず腰を注意深く診て、触診して、異常がないかどうか確認します。実際には9割以上の患者さんに腰に鍼をします。それは、腰は体の動きの出発点であり、腰に狂いがあれば、体全体も整わないと考えるためです。

今日、話をした患者さんの場合、腰の特に深いところに硬さがあり、ご本人も自覚されています。体の土台である腰が硬いと、腰にかかる様々な負担に柔軟に対応できず、腰に乗っかっている背中や肩甲骨周辺、肩、首にも負担がかかることで硬くなり、不眠症に陥っていると考えます。

この患者さんは、自分の腰に治療のポイントがあることを発見され、とても喜ばれ、今後の治療にも期待が持てると仰って帰られました。

≪ この記事を閉じる

この患者さんの場合、もちろん、この首、肩、肩甲骨内側を治療のポイントとするわけですが、私の治療の場合、どのような症状をお持ちの患者さんでも、首から肩、背中、腰、骨盤というように、首、背骨、骨盤の周辺を注意深く触診し、異常のある箇所に鍼をし、体全体を意識しながら治療を進めます。

これは、体は一つ一つのパーツに分けることはできるかもしれませんが、決してパーツとして部分的に機能しているのではなく、体全体として連動して機能していると考えるためです。その連動性の中核を担うのが腰であると考えます。

腰はちょうど体の中心部に位置し、骨盤を土台とし、腰を中心として曲げたり、伸ばしたり、ねじったり、といった動きができます。はさみに例えると、腰ははさみの刃と刃をつなぐネジの部分とでもいえるでしょうか。このネジの部分がズレていたり、動きが悪かったりしたら、はさみの切れ味が悪いばかりでなく、物を切ることも全くできないかもしれません。

鍼治療では、

「腰を治さなければ、体は治らない。」

と言われています。私の鍼治療でもどんな症状の患者さんでも必ず腰を注意深く診て、触診して、異常がないかどうか確認します。実際には9割以上の患者さんに腰に鍼をします。それは、腰は体の動きの出発点であり、腰に狂いがあれば、体全体も整わないと考えるためです。

今日、話をした患者さんの場合、腰の特に深いところに硬さがあり、ご本人も自覚されています。体の土台である腰が硬いと、腰にかかる様々な負担に柔軟に対応できず、腰に乗っかっている背中や肩甲骨周辺、肩、首にも負担がかかることで硬くなり、不眠症に陥っていると考えます。

この患者さんは、自分の腰に治療のポイントがあることを発見され、とても喜ばれ、今後の治療にも期待が持てると仰って帰られました。

≪ この記事を閉じる

カテゴリー: 腰